為合理引導特色小鎮和特色小城鎮的發展,國家發改委、住建部、國土資源部和環境保護部最近聯合發布了專門的文件,試圖進一步規范各地特色小鎮和小城鎮的建設,引導特色小鎮建設健康有序發展。從小鎮得以形成和發展的一般規律看,一個好的小鎮一般需要具備至少以下一些特征:

一是要有可持續的產業支撐。產業的空間聚集導致就業和人口聚集,是一個城鎮能夠形成的基礎條件。這類產業可以是基于本地特殊自然稟賦和資源環境優勢形成的產業;也可以是為某個城市或區域主導產業或產業集群配套的產業。

小城鎮由于自身人口規模的限制,只滿足于服務當地居民消費的產業往往難以產生規模經濟,發展空間相對都比較有限,不容易形成內生的分工效應和創業效應。一般都必須立足于服務規模更大的外部消費群體或成為本地區現有產業集群的專業化供應商或配套商。這使得我們看到的比較繁榮的特色小鎮和小城鎮,大都分布在城市群地區特別是超大、特大和大城市的輻射半徑內。

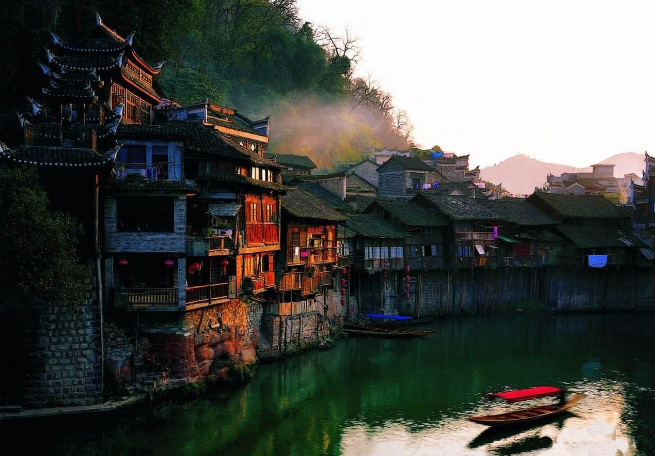

而真正服務于農業農村的特色小城鎮一般也都分布在人口密度較高的農村地區。少量分布在邊遠地區或山區的小鎮,大都具有獨特的旅游資源,能夠支撐小鎮旅游業發展,服務于周邊城市甚至全國的旅游消費者。所以,特色小鎮或小城鎮要發展具有競爭力和持續生存能力的產業支撐,并不是一件很容易的事,所需具備的條件甚至比大城市產業的發展還要苛刻。

對城鎮政府而言,官員們選擇產業或許會徒勞甚至犯錯誤,最需要做的是構建有利于產業發展的基礎條件和開放包容清新融洽的營商環境,便于投資者自主高效組合各類生產和創新要素從事產業活動。

二是必須以人為核心。城鎮是人就業、居住、生活的空間載體,城鎮要具有對人和各類生產、創新要素有吸引力,就必須具有舒適便利的公共設施和服務,這包括通達條件便利高效的交通基礎設施、優質的公共衛生和醫療條件、高質量的教育設施和服務,以及宜人的生態環境等。這是一個高質量小鎮發展的基本條件甚至是必要條件,也是人的發展需要的基本條件。

但是我國小城鎮與城市相比,大多數都不具備更好的基礎設施和公共服務,因此小城鎮也不容易具備更強的吸引力,這其中的原因比較復雜,既有財力不足的原因,也有公共資源配置體制、城鎮行政權力層級等方面的原因,既是經濟問題,也是制度問題,需要通過經濟發展和制度改革系統加以解決,絕不是喊幾句口號或出臺幾個文件就能實現的。

三是科學合理的規劃。從調查和統計分析看,小城鎮建設缺乏合理規劃、空間利用效率相比城市更低的狀況在我國十分突出。特色小鎮雖然空間規模不大,但也需要科學合理地對城鎮空間進行規劃。所謂科學合理,一要在布局選址上具有合理性,統籌兼顧自然地理條件、周邊城市輻射、產業集群分工、交通通達便利等因素;二要合理進行城鎮空間格局的分化與組合,合理劃分空間功能分工與融合,合理安排好產業、交通、生態、生活、公共設施等布局,推進地上地下一體化規劃和綜合管廊配置,“多規合一”的小鎮規劃最具備實施條件,有利于推動小鎮走緊湊發展、空間節約的發展道路。空間管制的剛性和彈性也要統籌兼顧,對生態環境保護等紅線空間要強化剛性約束,但對產、城、商、住等空間管制要具有彈性,以更好適應市場的變化和不可預見性,更加有效地促進城市生態環境的改善和可持續發展。

四是堅持走市場化道路。從過去幾十年的經驗看,大多數政府主導的小城鎮和小鎮發展模式都失敗了,主要原因是更多滿足政府的主觀愿望和考核要求,而不是為了滿足消費者需要或市場規律,因得不到市場響應或追捧,難以吸納到商業主體和人口入住,就產生過不少“空心鎮”或“鬼鎮”,造成投資和資源浪費。

要避免這一狀況再次發生,更有效的辦法是按政府引導、企業主體、市場化運作的方式來推進小鎮建設運營模式的改進,以更加市場化的投資機制和運營模式來投資、建設、運營、管理小鎮發展,以減少小鎮建設中的無效投資。政府要切忌大包大攬,重在營造好的發展環境,為企業提供好的營商服務和公共服務。

總而言之,在市場規律作用和空間資源短缺的條件下,人們對小城鎮的崇尚和追求,是一種詩意理想或價值追求,但未必與骨感的現實相吻合。建設發展一個真正的好城鎮,自然稟賦和區位條件是必不可少的條件,在這個基礎上,必須堅持建設發展運營模式的實事求是,立足長遠、遵循規律、突出特色,特別是要強化城鎮內涵建設,使特色小城鎮是有內容的而不是空洞的,是為人的現實生活服務的而不是為規劃師們的詩意理想服務的,是宜居宜業美麗和諧的而不是功能不全不可持續的,是以體制機制創新為保障追求效率的而不是政府主導盲目低效的,是各類要素聚集融合的社會復雜體系而不是機械拼湊的冷漠物理框架。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|