碧云寺,位于北京海淀區香山公園北側,西山余脈聚寶山東麓,是一組布局緊湊、保存完好的園林式寺廟。創建于元至順2年(1331),后經明、清擴建。寺院坐西朝東,依山勢而建造。整個寺院布置,以排列在六進院落為主體,南北各配一組院落,院落采用各自封閉建筑手法,層層殿堂依山疊起,三百多級階梯式地勢而形成的特殊布局。

因寺院依山勢逐漸高起,為不使總體布局景露無遺,故而采用迥旋串連引人入勝的建造形式。其中立于山門前的一對石獅、哼哈二將,殿中的泥質彩塑以及彌勒佛殿山墻上的壁塑皆為明代藝術珍品。

相傳碧云寺是金章宗玩景樓舊址,元代耶律楚材后裔耶律阿利吉“舍宅”為寺,原名碧云庵。庵中原有元至順2年(1331)和元統3年(1335)所立碑。明正德11年(1516),太監于經在寺后營建生壙(墓穴),作為死后葬身之地,同時改庵為寺,重修寺廟,始稱為碧云寺,人稱于公寺。后來于經因罪下獄死,未能實現葬于碧云寺的愿望。明天啟3年(1623),大宦官魏忠賢看中這塊風水寶地,再度擴建寺院與原來墓壙,企圖作為自己的墓地,但不久他也不得好死,埋葬碧云寺的愿望亦成泡影。

但魏忠賢有個黨羽葛九思,念舊主之寵,將魏忠賢的衣帽等物偷葬于墓中,直到五十余年后清康熙年間(1662-1722),江南道監察御使張援奉命巡視北京西城,在碧云寺見到規模宏大、金碧輝煌的建筑群,以為是前代王侯的寢宮,后詢問得知是明末罪惡滔天的逆宦魏忠賢之墓,憤而上書康熙,提出在帝京周圍不應“留此穢惡之跡”。康熙復旨同意夷平魏忠賢墓,于是拉倒墓碑,鏟平陵園。清乾隆13年(1748)碧云寺再次得到擴建,在兩巨宦建生壙之地修建了金剛寶座塔,寺右建起了五百羅漢堂,寺左修了行宮院,從此奠定了今日碧云寺的格局與規模。

乾隆年間,進行大規模修建,除對原有殿宇重加修葺外,復于乾隆13年(1748),按西僧所貢奉的圖樣建金剛寶座塔,還新建行宮和羅漢堂。此次修葺對寺原有建筑改動不大,寺之殿宇仍明之遺構。

1925年,孫中山先生在京逝世后,曾在該寺的后殿停過靈柩,因而此殿后改為中山堂。1957年,列入市文物保護單位,并多次進行修繕,對外開放,成為西山著名旅游景點。1983年,將頤和園東門外因拓寬馬路而委棄路旁的孫中山畫像紀念碑,移建寺內金剛寶座塔前空地上。2001年被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位名單。

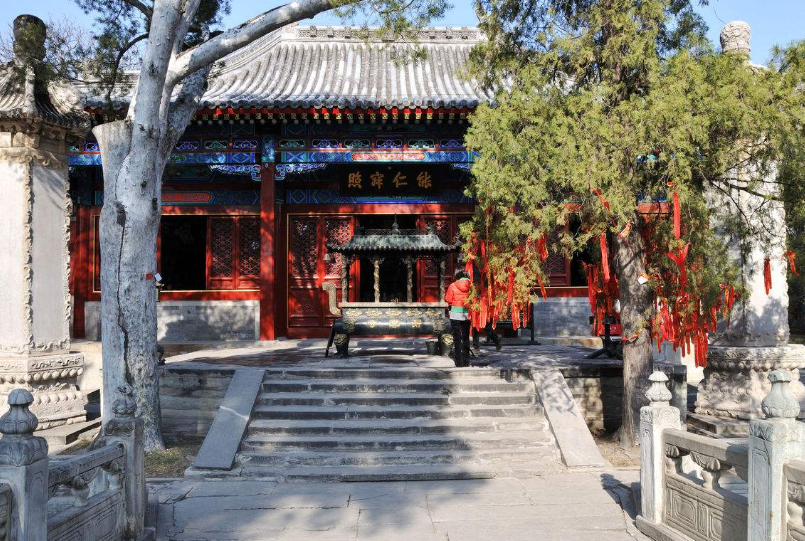

大雄寶殿正上方懸掛乾隆皇帝御筆所題的匾額“能仁寂照”四字。大雄寶殿前面兩面各有六棱石雕經幢一座。經幢由基座、幢身和六角攢尖頂幢頂組成,雕飾花卉、云紋和行龍等圖案,十分華麗。幢身上面刻有佛經,左側為“大悲無礙神咒”,右側為“尊勝咒”,均為乾隆御筆所書。

幢頂為單檐六角攢頂式頂,磚石仿木結構,六條垂脊雕龍。瓦溝,榫卯、斗拱均同木制。幢身刻滿經咒,每條棱邊都刻有游龍。

菩薩殿后為孫中山紀念堂,此處原為寺后殿,名普明妙覺殿,1925年3月12日,孫中山先生逝世后在此殿停靈四年;1954年,將此殿辟為中山紀念堂,面闊五間,前出廊,兩山墻后鑲嵌漢白玉石碑刻。室內陳列孫中山先生的一些革命活動的照片,次間還有1925年3月30日前蘇聯贈送給孫中山先生的玻璃蓋鋼棺一口。

塔院位于寺院最后,院內有北京市最高的金剛寶座塔,塔基正中開券洞,券墻上有金字“孫中山先生衣冠冢”,1929年孫中山的靈柩移往南京后,為其特制的楠木棺和停靈時穿戴的衣帽封于洞內,故為其衣冠冢。

羅漢堂在中山紀念堂的右側,系仿杭州凈慈寺羅漢堂而建,平面呈“田”字形,每面九間,中間有四個小天井用以采光,堂的外貌似盝頂,堂中心建有重檐歇山十字脊的多角亭閣,中央矗立有小型喇嘛塔,堂正面出軒,其余三面各出抱廈一間。殿內有木雕貼金羅漢像500尊,加上佛、菩薩以及蹲于梁上的濟公和尚等共計508尊雕像。

金剛寶座塔位于全寺最高點,建于乾隆13年(1748)。塔仿北京五搭寺形狀建造。這種塔北京地區有三座,另兩座是西黃寺的清凈化城塔和真覺寺的金剛寶座塔。碧云寺金剛寶座塔高347米,分搭基、寶座、塔身三層。塔基呈方形,磚石結構,外以虎皮石包砌,臺基兩側有石雕護欄。塔身全部為琢磨過的漢白三石砌成,四邊還雕刻有藏傳喇嘛教的傳統佛像。塔基正中開券洞,券墻上有一漢白玉石匾額,上書金字“孫中山先生衣冠冢”。

紀念堂面闊五間,山墻后鑲嵌漢白玉石刻碑,大理石須彌座上雕刻有各種花紋,白底金字,上書《孫中山先生致蘇聯書》。正門上方懸掛紅底金字木匾,上為宋慶齡手書“孫中山先生紀念堂”。正廳設孫中山半身塑像,室內陳列孫中山先生各個時期的照片和史跡。

水泉院是碧云寺內風景清幽的好去處,院內松柏叁天,最有名的是三代樹。這是一株較奇特的古樹,柏樹中套長柏樹,最里層長著一株楝樹,現在楝樹仍舊活著。院中還有一天然流泉,名“水泉”,又稱“卓錫泉”。泉水自石縫中流出,匯而為池,泉水甘甜爽口。泉水旁邊是用太湖石堆疊而成的假山。花木、泉水、假山構成了一座優美、幽靜的庭院花園。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|