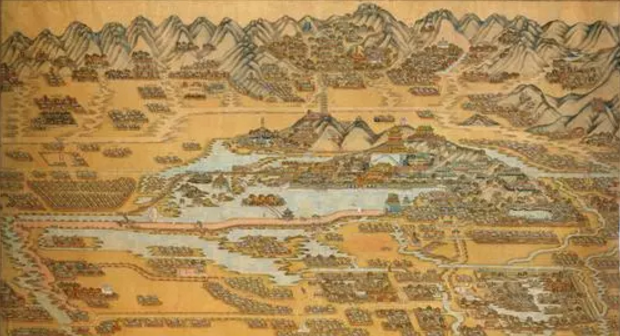

三山五園是北京西郊一帶皇家行宮苑囿的總稱,是從康熙朝至乾隆朝陸續修建起來的。自遼、金以來,北京西郊即為風景名勝之區,西山以東層巒疊嶂,湖泊羅列,泉水充沛,山水襯映,具有江南水鄉的山水自然景觀。因此,歷代王朝皆在此地營建行宮別苑。

三山五園全景圖

提起中國的皇家古典園林,那一定繞不開北京的三山五園。作為六朝古都,北京興建過眾多的園林,但沒有哪一處有比得上西山的三山五園在歷史上產生過的重要影響。北京的西山屬太行山余脈,好似一道綠色的屏障橫亙在京城的西北,它既擋住了冬季朔風的嚴寒,又形成了山形水勝、林茂景幽的地理環境。這里不僅有道道峽谷和廣茂森林,更是隨地涌泉,水量豐盈,四季不竭。

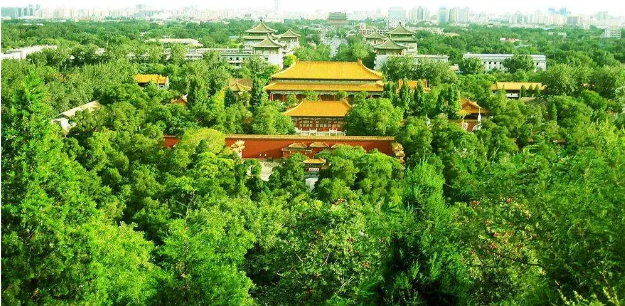

暢春園

京西園林就是在這樣的基礎上發展起來的,優越的自然地理條件造就了京西的園林多為波光瀲滟的水景園。

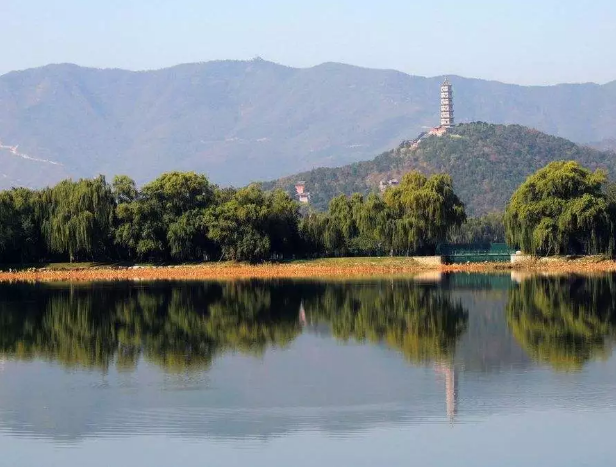

萬壽山清漪園

京西園林建設可以追溯到金代,延續至元明,清代達到造園的鼎盛時期。最先在西山修建皇家園林的是金朝,當時最有名的建筑是金章宗建立的“八大水院”,元明兩代在西山主要以寺廟園林建設為主,也有清華園、勺園等王公貴族建的苑囿;清朝時,西山誕生了最具代表性的中國皇家古典園林——三山五園,它們在不同時期修建,跨越數百年。

三山五園一般是泛指萬壽山清漪園,香山靜宜園,玉泉山靜明園、暢春園、圓明園和上百處王公貴宦的私家宅園,三山五園代表了古典園林建設思想的精華,同時也是明清皇家宮苑園林文化的集大成者,是中國古代造園藝術的巔峰之作。

古人采用化整為零、集零為整,即大園含小園、園中又有園的“集錦式”的規劃方法,對山水的比例、連屬、嵌合關系進行調整,彰顯了中國古典造園的“外師造化,中得心源”的基本思想,并且力求“雖由人作,宛自天開”。同時因勢利導西山的水資源,利用園內泉、瀑、潭、溪、池、河、湖、海等各種水景打造,表現了皇家園林的氣派與文化象征。

香山靜宜園

水體在園林景觀構成要素中是最活躍的要素,山嵌水抱被認為是古典園林中最佳成景態勢。三山五園的園林建造,始終沒有離開掇山理水,都追求山水在宮殿之間所顯示的自然之趣,山水之樂更是成為三山五園造園的主題和營造的主旨。“三山”中每個山體不同高度的景點中,有多處寧靜的湖面,將周圍的山峰樹木倒映池中。

而圓明園則是一座平地園,山體由人工挖湖堆疊而成,并不特別高大,但每一個景區都是有山有水的山水園。這些山體分隔了景區之間的界限,可是網絡有致的水體,卻又將這些被山體屏障的景區連接了起來,構成一座座山環水抱的相對獨立的景園。

玉泉山靜明園

三山五園通過水(直接連接皇城三海與頤和園昆明湖的長河)、陸(始于西直門達三山五園的皇家御道)兩條御道與北京城、紫禁城聯系在一起,形成所謂的雙城體制。如此,北京城、長河御道以及三山五園便形成清代的政治中軸,這條中軸是清廷政治生活的主要載體,它記載著清代200多年的歷史。三山五園的歷史悠久,承載了豐厚的文化。時光流轉,洗盡鉛華,如今的三山五園作為寶貴的文化遺產,成為當代與后代人訪古、尋詩、體驗京城皇家文化的最佳去所。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|