豫園原是明代的一座私人園林,已有四百余年歷史。位于上海老城廂的東北部,北靠福佑路,東臨安仁街,西南與上海老城隍廟毗鄰。園主人四川布政使潘允端從1559年(明嘉靖己未年)起,在潘家住宅世春堂西面的幾畦菜田上建造園林。經(jīng)過二十余年的苦心經(jīng)營,建成了豫園。

當時的潘家在上海為望族,潘氏父子都曾居明朝高位。1553年長達九里的上海城墻建成,東南沿海的倭患逐漸平息,社會經(jīng)濟得到恢復并開始繁榮。士大夫們紛紛建造園林,怡情養(yǎng)性,弦歌風月。潘父年邁告老還鄉(xiāng)后,潘允端為了讓父親安享晚年,建造了豫園。“豫”有“平安”、“安泰”之意,取名“豫園”。

豫園當時占地七十余畝,由明代造園名家張南陽設(shè)計,并親自參與施工。古人稱贊豫園“奇秀甲于東南”,“東南名園冠”。潘允端晚年家道中落。1601年(明萬歷二十九年)潘允端去世,潘氏家庭日趨衰微,無力承擔園林修繕和管理所需的巨大開支。明朝末年,豫園為張肇林所得。

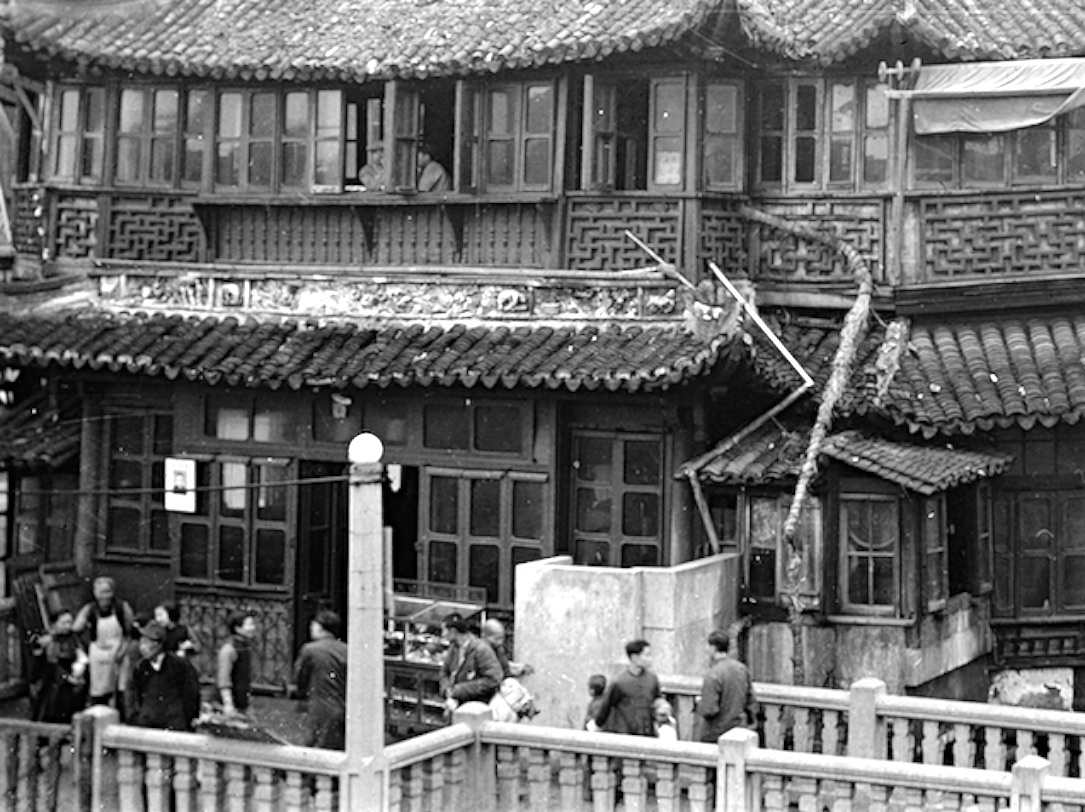

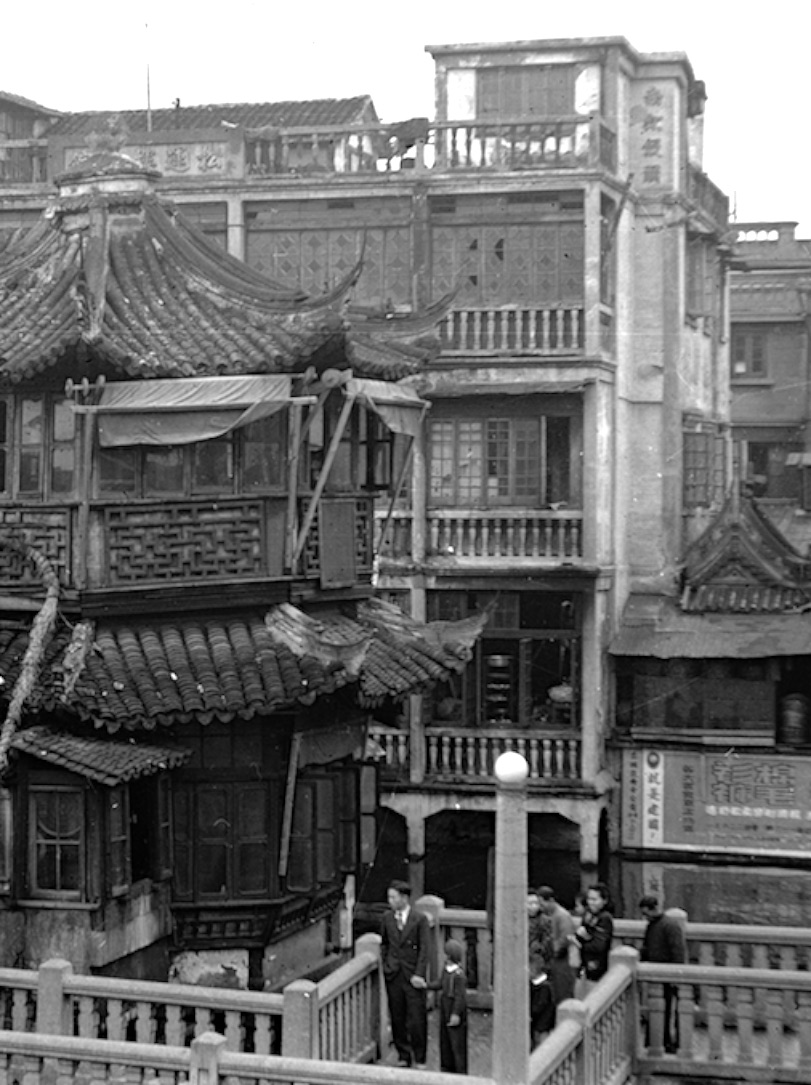

其后至1760年(清乾隆二十五年),為不使這一名勝湮沒,當?shù)氐囊恍└簧淌考澗劭钯徬略@,并花了二十多年時間,重建樓臺,增筑山石。因當時城隍廟東已有東園,即今內(nèi)園,豫園地稍偏西,遂改名為西園。清咸豐三年(1853年),上海小刀會在上海發(fā)動起義,豫園被嚴重破壞。

1860年(清咸豐十年),太平軍進軍上海,滿清政府勾結(jié)英法侵略軍,把城隍廟和豫園作為駐扎外兵場所,在園中掘石填池,造起西式兵房,園景面目全非。清光緒初年(1875年)后,整個園林被上海豆米業(yè)、糖業(yè)、布業(yè)等二十余個工商行業(yè)所劃分,建為公所。

豫園各處可見許多磚雕、石雕、泥塑、木刻。《神仙圖》、《八仙過海》、《廣寒宮》、《郭子儀上壽圖》、《梅妻鶴子》、《上京趕考》、《連中三元》等有文物價值和觀賞價值。王稚登、董其昌、王世貞、莫是龍等就曾在豫園賦詩題詞作畫。豫園現(xiàn)珍藏書畫、家具、陶瓷等文物幾千件。

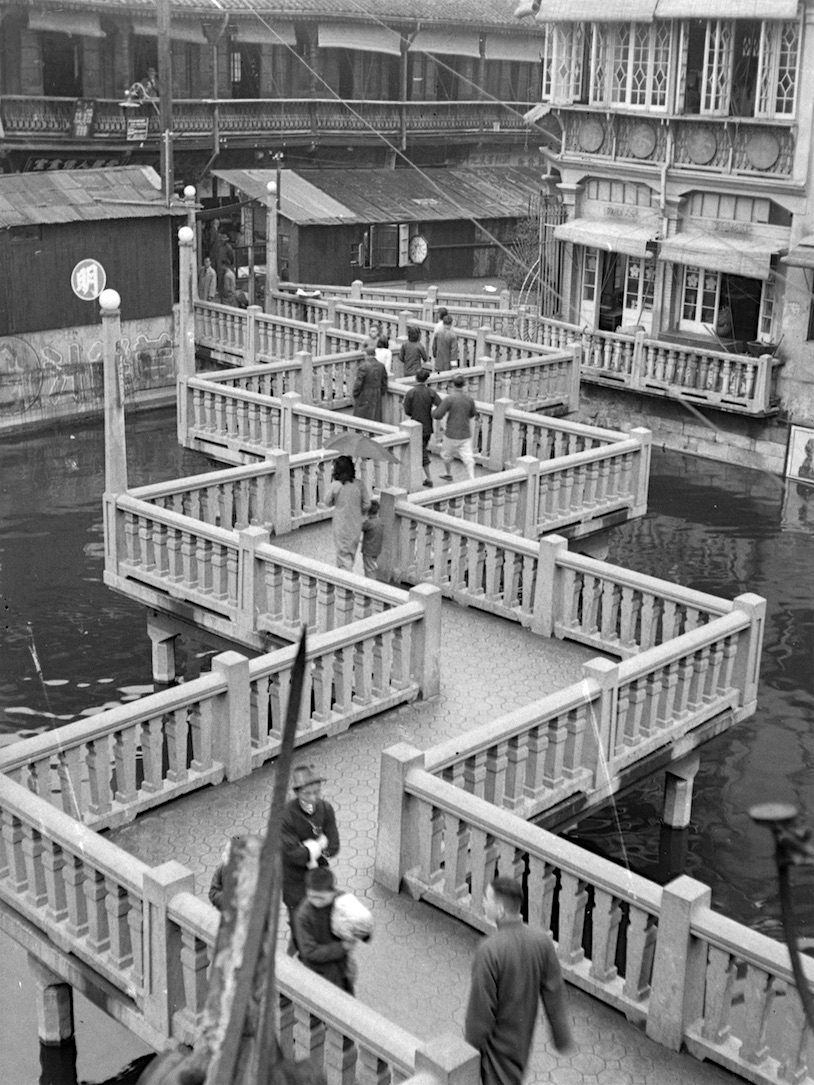

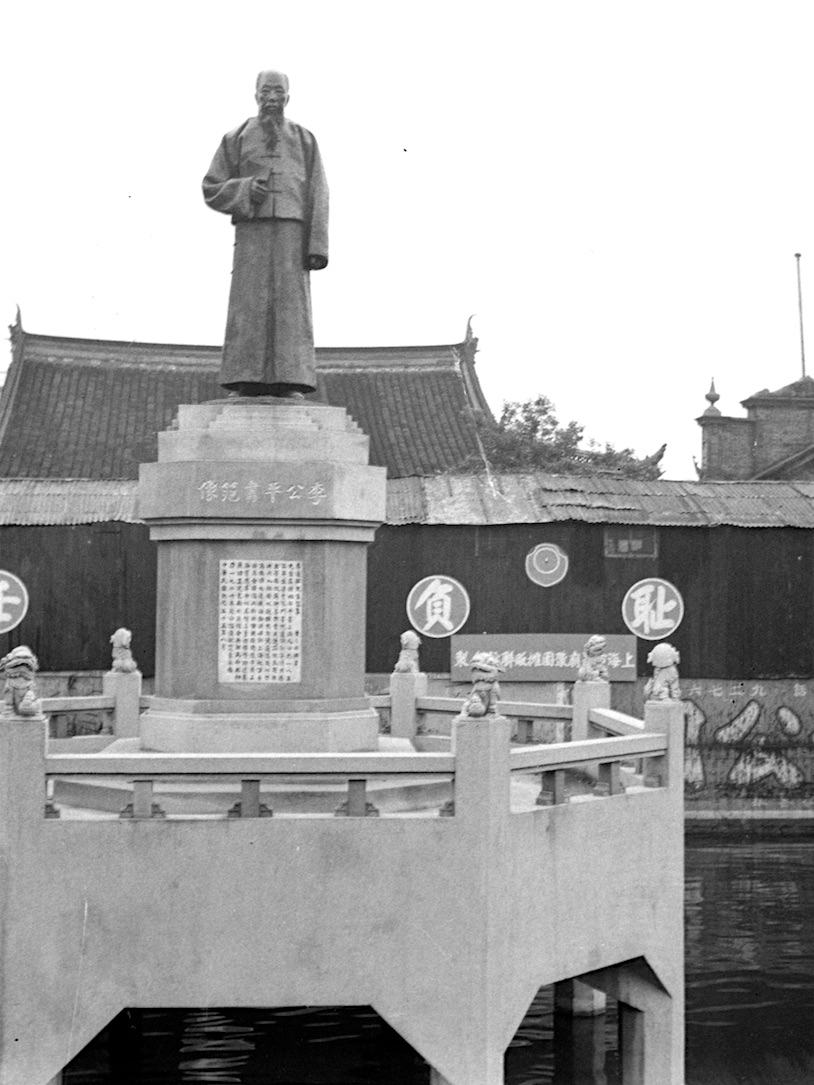

1946年10月26日,湖心亭舉行李平書銅像落成典禮,據(jù)《上海文化藝術(shù)志》:“李平書像高3米,他銀須一綹,身穿長袍馬褂,右手執(zhí)書,左手垂于袖筒內(nèi),佇立于八角形基座上,風度儒雅。”蔣介石曾為銅像題贈 “惠溥申江”的匾額,時任上海市長的吳國楨參加了李平書公銅像落成典禮。

李平書(1854—1927),出生于醫(yī)學世家。光緒年間,先后署廣東陵豐、新寧、遂溪知縣;湖北武備學堂總稽查、提調(diào);光緒二十九年轉(zhuǎn)任江南制造局提調(diào),兼任中國通商銀行總董、輪船招商局董事、江蘇鐵路公司董事。創(chuàng)立醫(yī)學會,創(chuàng)設(shè)中西女子醫(yī)學堂、南市上海醫(yī)院(今上海市第二人民醫(yī)院)等。

1946年-1959年李平書銅像一直豎立在豫園前面的荷花池,正對湖心亭。1959年國慶十周年之際,邑廟區(qū)文化局為整理園林,討論遷移銅像至蓬萊公園。6月23日,上海市文化局批示同意。銅像遂被遷至蓬萊公園,離開了豫園前面湖心亭那個標志性位置。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|