老北京曾有句俗語:“東單西四鼓樓前,五壇八廟頤和園”。

這幾處地方是老北京的鬧市區或壇廟名勝的典型代表。

民間流傳的八大廟:

隆福寺、護國寺、妙應寺、普渡寺、雍和宮、白云觀、蟠桃宮、東岳廟。

隆福寺

始建于明代景泰三年(1425),清朝雍正九年重修。占地20000平方米,隆福寺在明代是京城唯一的番(喇嘛)、禪(和尚)同駐的寺院,清代成為完全的喇嘛廟。

隆福寺規模大,鐘鼓二樓,天王殿,欄桿殿,萬善店,吡臚殿,金剛殿,大法殿,殿房廟堂多,香火自然就旺。每逢農歷的一、二、九、十日在此舉辦廟市,隆福寺也就成了北京內城廟市的“一哥”。每逢廟會,人流如潮,在這里可以買到各式土特產,吃到各種風味小吃,還可以看到民間戲曲。

新中國成立后,政府在隆福寺原址興建了一座大型攤販市場。上世紀70年代末到80年代,這里又迎來了10年的繁華景象。可惜1993年的一場大火,讓昔日統領北京商圈的隆福寺蕭條至今。

地理位置:東四十字路口的西北角

開放時間:全天

門票價格:免費

護國寺

護國寺始建于元代,原為元丞相托克托官邸,初名崇國寺(北寺)。明宣德四年(1429)更名為大隆善寺。明成化八年(1472)賜名為大隆善護國寺。清康熙六十一年(1722)曾對寺廟大加修繕,名護國寺,又稱西寺,與東寺隆福寺相呼應。

護國寺廟會也與隆福寺廟會齊名,即所謂“東西二廟”之西廟。《京都竹枝詞》云:“東西兩廟貨真全,一日能消百萬錢,多少貴人間至此,衣香猶帶御爐煙。”

如今護國寺內已空無一人,唯有一座護國寺金剛殿和幾間配殿尚存,廟會也多年不辦了。現在護國寺已變成了老北京特色小吃的代名詞,豌豆黃、豆汁兒、豆面糕等小吃都能在這里嘗到。

地理位置:西城區護國寺大街

開放時間:9:00-22:00

門票價格:免費

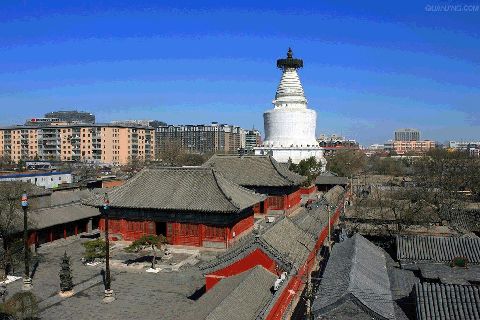

妙應寺

妙應寺俗稱白塔寺,是一座藏傳佛教格魯派寺院。該寺始建于元朝,初名“大圣壽萬安寺”,據記載是由元世祖忽必烈親自選定的修建地址,而且負責建造的是尼泊爾的工藝家。寺內的白塔是中國現存年代最早、規模最大的喇嘛塔。

妙應寺白塔塔高51米,由塔基、塔身、塔剎三部分組成,塔基為三層方形折角須彌座,面積為810平方米,塔身是碩大的白堊色覆缽體,形狀如同葫蘆,像僧人化緣的碗倒扣過來的樣子,上半部為圓錐形長脖子,塔身有13個項圈,為佛教的最高級別,天盤直徑近10米,高2米,天盤頂上亦為一個小喇嘛塔,這些都是目前藏式佛塔中所獨有的,頂上花紋銅盤的周圍懸掛36個小銅鐘,風吹鈴鐸,聲響清脆悅耳。銅盤上豎8層銅質塔剎,高5米,重4噸,分類剎座、相輪、寶蓋和剎頂幾個部分。

到清代中后期,妙應寺逐漸演變為北京城的著名廟會之一,每到逢年過節,這里就熱鬧非凡,以至在北京民間形成了“八月八,走白塔”的習俗。

地理位置:西城區阜成門內大街171號

開放時間:9:00-16:00

門票價格:20元

普渡寺

普渡寺始建于明永樂年間,與紫禁城同齡,原名為皇城東苑,又名“小南城”,占地近10000平方米,是太子居住的地方。清初為攝政王多爾袞的府邸,乾隆20年(1755)重新修葺擴建,后乾隆賜名普渡寺,這也是歷史上最后一次修建,距今已有260多年。

普渡寺建筑非常獨特:建在高臺之上,而且窗欞低矮。古建專家介紹,這樣典型的滿族風格文物建筑在北京就這一處。

2002-2003年,政府投資全面修復了臺基、正殿、山門和方丈院北房,其余房屋基址在取得考古資料后回填保護,進行綠化,成為居住小區內的公共活動場所。

地理位置:南池子大街東側,普度寺前巷35號

門票價格:免費

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|