這是一個草原,牧民,動物,騰格里的世界。人類對于草原充滿與生俱來的好奇與想象,這是一個自然與文明交融在一起的魔幻的世界。崇敬自然是原住民的天性,其精神對當代浮躁社會中有重要的意義。草原的精神屬性與中國傳統文化屬性相互融合打通,成為了無數文人創作的沃土。

▼建筑外貌

建筑:文化載體

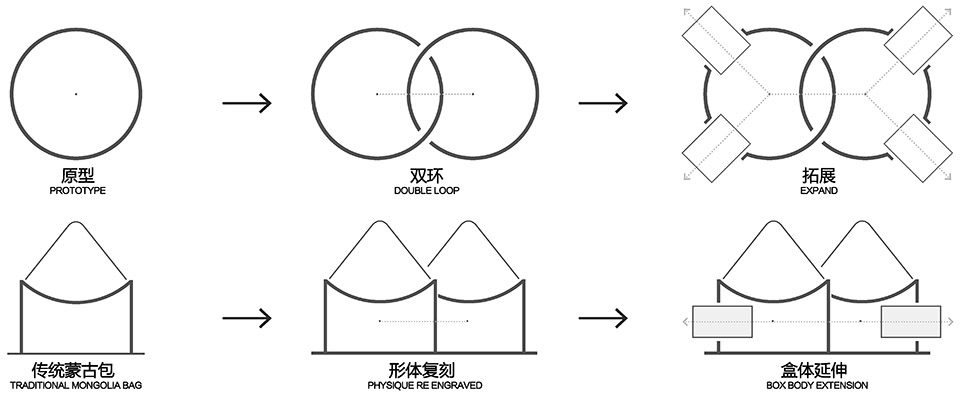

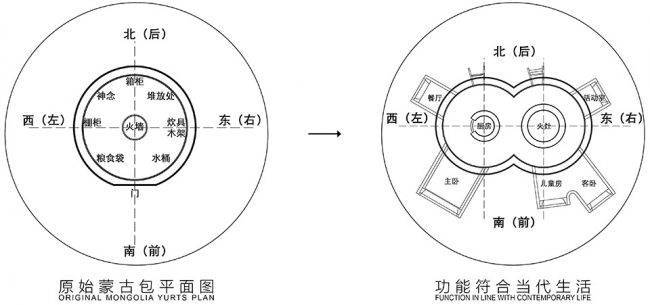

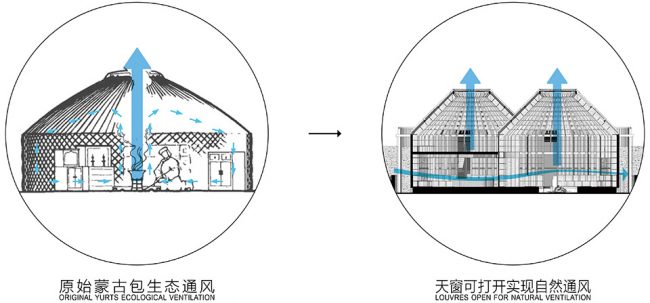

作為最天然的建筑原型之一,牧民們建立的一個個圓圓蒙古包,散落在草甸子上,如同被歲月的流水打磨的卵石,千年如斯。雙環圓則在中國傳統文化中代表了吉祥如意。兩者結合,形成了雙環蒙古包這樣一個獨一無二的建筑圖底。結合幾個突出體塊的幾個石頭塊,拓展建筑室內的功能屬性。同時蒙古包代表性的尖頂造型,卻出乎意料的與中國傳統的攢尖頂有共同的形式語言。因此建筑立面上與中國建筑史上獨一無二的雙環萬壽亭結合,形成了草原與中原的混血兒,也代表了滿蒙漢三族的融合。突出的石頭體塊成為遠眺景觀的遠望鏡。這種文化之間的相互滲透和融合,卻湊巧的與項目所在的木蘭圍場(中國唯一的滿蒙自制縣)的多民族氛圍互為呼應。如果說傳統的蒙古建筑體現的是對騰格里(MongkeTengri)絕對的崇敬(遠遠早于1933年利奧波德創立的大地倫理學),代表人如同蘆葦一般生于天地間的出世思想。而中原傳統的雙環萬壽亭則代表長長久久世俗主義的入世思想。出世與入世的結合也代表了人在當代這個奔流不息的世界上,精神與物質的雙重追求。而這種結合來源于不同文化文明之間的交融與結合,互相學習與競爭。這種結合也代表中國的民族大家庭的互相融合。而恰恰也與本案的設計初衷所契合:成為社區活動中心,也成為民族大家庭的客廳。

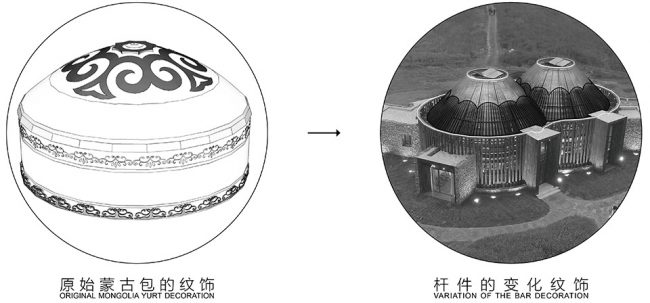

▼傳統蒙古包的演變

▼建筑外觀

符號學:傳統精神

自古以來的建筑形象功能就與符號學緊密的聯系在一起。本案建造場所是一片大草原,如何的建筑才能不違和的融入場所呢?我們試圖從蒙古包中尋求靈感,其作為一種獨特的建筑形式卻是草原的圖騰。我們以傳統的蒙古包為母題,從平面,立面到裝飾紋樣,向傳統精神致敬。

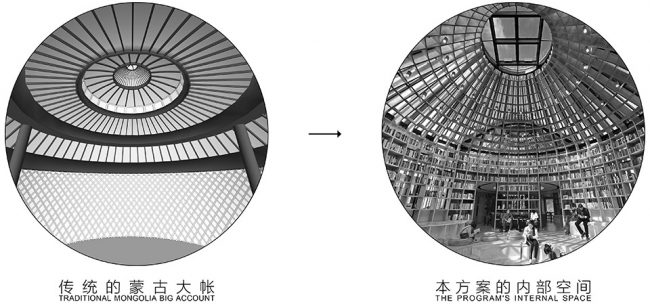

▼設計構思

平面上通過雙環相扣的2個圓形共同形成公共活動區域,有效拓展了原有蒙古包的平面布局,同時通過突出的方體形成擴展的半私密空間。這種平面布局形式來源于傳統的蒙古包,同時使得功能符合現代生活。

▼設計構思

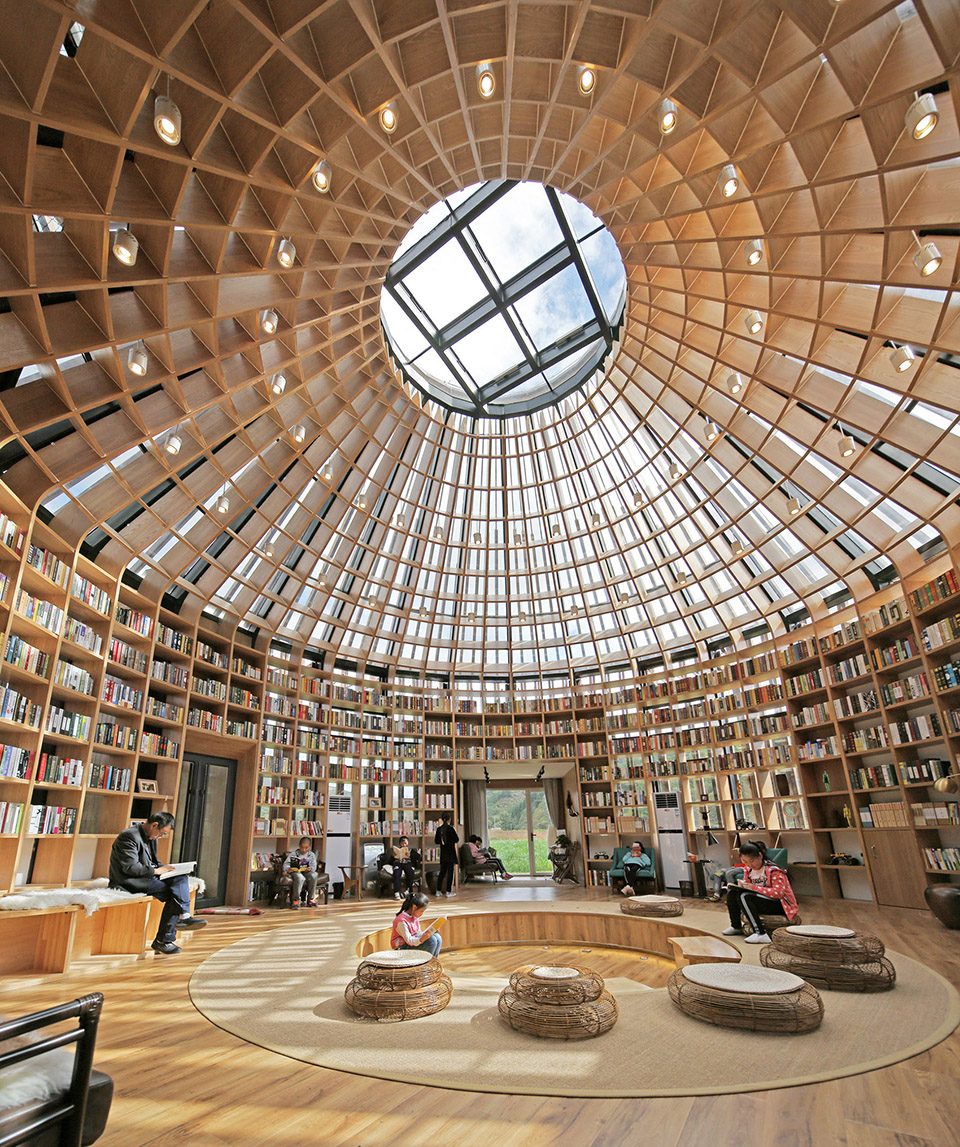

在立面的裝飾紋樣上,結合了傳統蒙古包的紋飾特點,通過粗細不一的木桿件組合,形成了充滿特色的花瓣造型屋頂。室內空間則采用傳統蒙古大帳的空間感受為靈感,通過縱橫交錯的木桿件,重塑蒙古大帳室內,同時體現出公共空間的圍合性感受。

融入大地的景觀

在景觀設計中采用了微地形融入大地形的特點,在建筑的周邊設計了起伏的微地形,使得建筑可以更好的融入草原環境。同時在微觀尺度中控制人的活動,引導人的方向與空間感受。在微場地中活動的人可以獲得不同于廣闊草原的空間體驗。通過控制微地形形成起伏的草坡,一個通透的玻璃頂漂浮其上,形成了魔幻現實主義效果。觀星閣的玻璃頂提供了夜間草原觀星的絕佳點位,通過其抬升的室內地面,使用者可以躺或坐,觀看斗轉星移。同時觀星閣的外立面采用了鏡面材質,反射出周邊草原的景色。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|