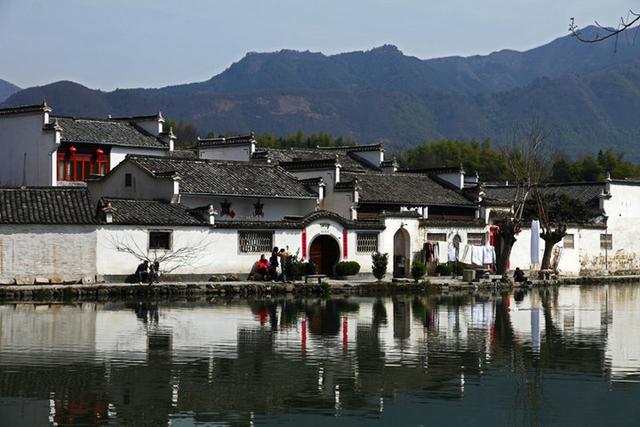

黑、白兩色交相輝映的徽派建筑,形成了獨特的色彩美學觀。徽派建筑以黑白相襯為總體色調,黑、白、灰的漸次變換,構成統一的視覺韻味,既單純得一目了然,又彰顯出主人高深莫測的神秘……

眾所周知,徽派建筑自成一派,非常富有文化美學意蘊和形式美感。徽派建筑給我一個直觀的感覺是它兼集了南北方建筑的特點,既不像北方建筑那么粗獷大氣,又不像江南建筑那么秀麗溫婉,既有從北方帶來的實用性,又吸收了南方建筑注重雕飾的特點,可以說,徽派建筑自成一格,別有風韻。如果要概括他的美學特征,我想從司空圖《二十四詩品》中提出八個字會很合適,那就是:典雅沖淡,清奇自然。巧的是,司空圖的祖籍也是安徽。

眾所周知,徽派建筑自成一派,非常富有文化美學意蘊和形式美感。徽派建筑給我一個直觀的感覺是它兼集了南北方建筑的特點,既不像北方建筑那么粗獷大氣,又不像江南建筑那么秀麗溫婉,既有從北方帶來的實用性,又吸收了南方建筑注重雕飾的特點,可以說,徽派建筑自成一格,別有風韻。如果要概括他的美學特征,我想從司空圖《二十四詩品》中提出八個字會很合適,那就是:典雅沖淡,清奇自然。巧的是,司空圖的祖籍也是安徽。

首先,徽派建筑風格的形成不是孤立的,我們應該有一種大文化的觀念與視角。

一種建筑風格的形成,除了地域環境的因素,與當地的人文氣息也有很大的關聯。徽派文化實際上是一個完整迷人的文化系統,我們討論徽派建筑也必須放到徽派文化的大背景中去。提到徽派文化,我們會想到從朱熹、戴震一直到陳獨秀、胡適的歷代文化名人,會想到理學和樸學,想到徽州建筑、徽商、徽州茶道、盆景、雕刻、版畫、乃至徽菜。

當然,我特別留意了書畫方面,清代書法大家鄧石如是安徽人,篆刻史中的“徽派”或“皖派”影響很大,繪畫方面甚至出了一個具有鮮明的士人逸品格調立場,廣為熟知的“新安畫派”。畫派的后繼者黃賓虹不僅祖籍是歙縣,而且其藝術生涯與黃山聯系緊密,終成一代宗師。至于當代吳冠中對徽派民居的鐘愛,更已經成為畫壇佳話。

那么,這些文化傳統,這些人,究竟和徽派建筑是什么關系?是文化和藝術家滲透影響了建筑,還是建筑之美反哺滋潤了文化和藝術家?

所以,從這個角度而言,我們的別墅,我們這整個別墅區,實際上不僅僅是對徽派建筑的傳承與創新,更應該是對徽派文化乃至中國文化的傳承和弘揚,其重點應該是文化內涵的深層挖掘,這是建筑的魂。我們的成功之處,應該是在于我們通過建筑,通過整個系統,傳承了徽商精神,傳承了徽派文化。

第二,我想從書畫的角度對徽派建筑進行一下簡單的解讀。

中國的繪畫、戲劇、音樂、書法、建筑等藝術門類之間實際上存在著水乳交融的關系。宗白華先生說“中國的書法、畫法都趨向飛舞。莊嚴的建筑也有飛檐表現著舞姿。”書畫與徽派建筑在形式美感和文化內蘊方面有很大的相通之處。

就形而下的角度而言,無論書法還是國畫,都是水墨的藝術,計白當黑,都是把黑與白發揮到了極致。而徽派建筑中的粉墻黛瓦以及整個色調,同樣是對黑、白、灰層次變化的精彩演繹,單純中傳達出和諧與統一,實際上是一種大美。另外,中國畫講究虛實,徽派建筑實際上也是通過主體建筑、馬頭墻以及巷道空間等營造出一個虛實相生充滿意境的審美空間。

就形而上的角度而言,徽派建筑在建筑格局等各方面把周圍的大環境引入封閉的小環境中,追求人與住宅、人與自然的和諧統一,這實際上充分體現出中國傳統文化中“天人合一”的理念。而“天人合一”之境同樣是中國書畫家孜孜以求的最高境界,道法自然,復歸于樸,才能創作出傳世的書畫大作。

可以說,一座徽派建筑就是一件藝術品,就是一幅立體的水墨畫。

最后,我想從個人的角度,談談我對當今別墅設計的一點想法和期待。

別墅到底是什么?不知道大家有沒有追問過這個問題。很顯然,它的功能已經不僅僅是供人居住,而是要滿足人們對理想詩意生活的向往。其實,中國傳統文人歷來對建造自己的園子情有獨鐘,王維的輞川別業、白居易的廬山草堂、杜甫的浣花溪草堂……這些不僅僅是自我空間的營造,更是傳達出一種生活理念和精神境界,而且已經成為一種文化符號。

我的很多朋友,都感慨現在看不見找不到有感覺的房子,尤其是書畫圈子里和其他有很高審美品位的朋友。當代的別墅設計已經在對西方的過度模仿中迷失了自我,而彰顯不出我們自身的文化品格和設計個性。中國氣派到底是什么?出路在哪?我想,一方面需要我們富有文化底蘊和設計才華的專業設計師能夠們深入傳統,從傳統建筑中吸取靈感,有所創造和突破,比如我們今天討論的設計的很成功的徽派風格的別墅。另一方面,我想我們也要有“跨界”的觀念,如果藝術家、書畫家能夠參與進來,或許會更有意思,而且別墅的設計其實是一個完整的文化系統工程,并不是簡簡單單的一座房子就可以叫做一棟別墅。

明代大文學家湯顯祖有兩句詩,說:一生癡絕處,無夢到徽州。徽州是一個讓人迷戀的夢幻之處,不管怎樣,我覺得能夠擁有一套徽州建筑風格的別墅,是一件很幸福的事情。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|