土城,這座赤水河畔的小鎮,有著近千年的歷史。十八幫的故事在歷史的塵埃中如夢似幻,九十歲的袍哥唾沫橫飛,身臨其境地講述那些悠遠的江湖故事。鹽幫號子、茶樓酒肆,纖夫背客、商賈往來不息,明清時期的土城,在黔北商業文明史上寫下厚重的一筆。

這座小鎮因鹽而生,因河而靈,因那段光輝的紅色記憶變得更加絢爛多姿。今天,帶大家一起走進千年古鎮——土城。

01

古道悠悠,

說鹽運商賈

川鹽入黔

貴州素不產鹽,在漫長的歷史歲月里,只能從鄰近的四川運來。由于交通閉塞,運輸困難,成本太高,價格自然就高昂。于是就有“斗米斤鹽”的說法。

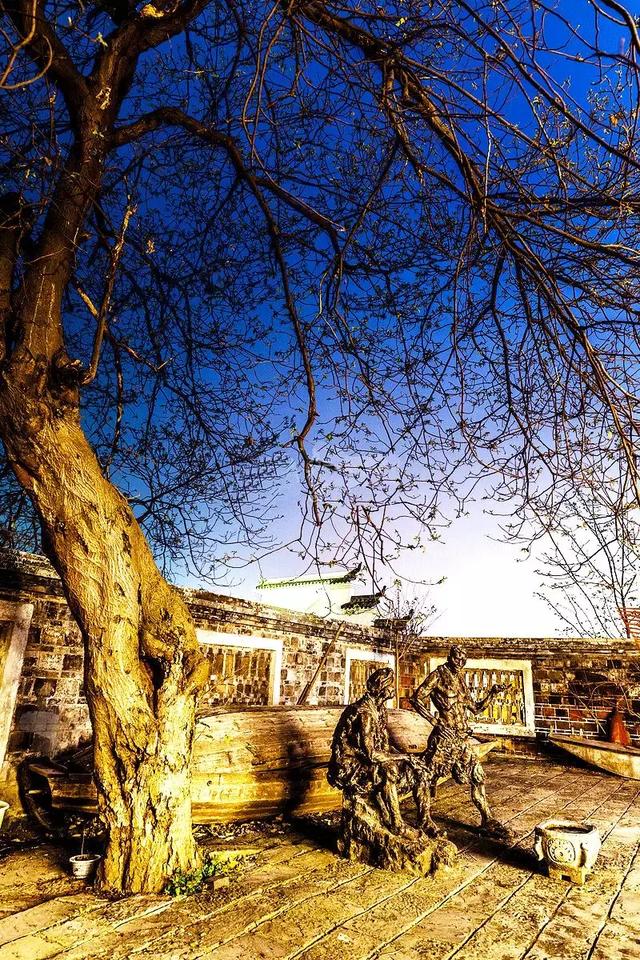

土城古鎮位于赤水河古鹽道上,是古時"川鹽入黔"的重要碼頭和集散地。古鎮同時還是享有盛譽的釀酒中心之一。歷史上四方商賈云集,形成了古鎮濃郁的商埠文化底蘊。

今天傳統街區內不僅保留了"前店后宅"的歷史格局,更有鹽號、船幫(王爺廟)、宋代酒窖、古驛站、茶旅館、"張半擔"宅等一系列凸顯古鎮商埠文化的歷史遺存。土城至今保留著鹽號遺址,從其建筑規模和格局,仍可窺見當時的鼎盛氣象。

02

玄虛構屋,

說建筑內涵

土城的建筑是很有特色的,依山就勢,在高低不一的赤水河岸坡地上創造了一個個建筑奇跡。或懸虛構屋,臨坎吊腳,取"天平地不平"之勢;或土城古鎮依附懸崖,陡壁懸挑,"借天不借地",有"凌空飛絕壁"之感;或利用邊角,加設坡頂;或因地就勢,增建梭屋……靈活、藝術地構成了婀娜多姿的山地獨特建筑風貌。

古鎮傳統建筑充分注意到當地盛產竹、木、土、石等地方材料,因此建造中宜竹則竹、宜木則木、宜土則土、宜石則石。房屋的勒腳、基礎、堡坎廣泛地利用條石、塊石、片石砌筑,房屋的墻身廣泛采用"穿斗夾壁墻"的竹木構造體系,屋頂則采用小青瓦鋪蓋,使得傳統建筑物與自然環境有機地融為一體。

古鎮傳統建筑以大量的"中國固有形式"為主,但也不乏一些經典的"中西合璧式"近代建筑,例如土城會議舊址、土城小學、船幫公會(王爺廟)等。

03

江湖悠遠,

說袍哥文化

一身青色長袍,一頂黑色禮帽, “袍哥”江湖與鐫刻在土城磚瓦之間的人文痕跡、與匯聚民間智慧的“十八幫”文化、與流淌著紅色歷史的赤水河,一起潮起潮落,成為土城獨有的千年文化。

走進“土城袍哥”堂口,堂屋正中供奉著關公關二爺,墻上掛著“袍哥會”入會規矩、袍哥歷史、袍哥貢獻等字框。現年已 95 歲高齡的羅明先每天會坐在堂口處,給來往的游客講述土城歷史以及“袍哥”的江湖事,被當地人稱為“土城文化的活化石”。

羅明先 12 歲便隨著父親和哥哥加入了“袍哥會”,成為“袍哥”一員,“袍哥”的存在,就是沒有任何報酬的為在外之人或者當地百姓解決各種問題,做的都是行俠仗義、懲奸除惡的事,“袍哥”的江湖地位在民間非常高,很受人尊敬。

雖已 95 歲,但羅明先每天仍然要在土城內四處“閑逛”。到茶館喝喝茶,和街坊領居打打牌,偶爾還會在“土城袍哥”堂口外耍幾下“練家子”。屬于“袍哥”的江湖消失了,但耄耋之年的羅明先留在了土城,將“袍哥”的江湖以講述的方式繼續“走南闖北”。

04

正道滄桑,

說紅色歷史

1935年,中國工農紅軍長征四渡赤水,土城是一渡赤水的主要渡口,并在青杠坡與國民黨川軍展開激戰,取得了戰略轉移的偉大勝利,留下了大量的革命遺址和革命文物。

土城青杠坡戰役是遵義會議后毛澤東指揮打的第一仗,是四渡赤水的發端之役,是共產黨軍事史最能展現領導人英雄氣概的一幕——中國共產黨后來的兩代領導核心、三任國家主席、一任國務院總理、五任國防部長、八位元帥、一百多名將軍,當時全部集中在一個不足2平方公里的葫蘆形隘口中鏖戰,三任國家主席、五任國防部長、七大元帥、150多位將軍,全部集中的這個不足2平方公里的葫蘆形隘口中鏖戰。

土城也被稱為“中國博物館最多的古鎮”,土城鎮擁有13座博物館,星羅棋布的13個館構成小鎮博物館群,成為古鎮上一道獨特的文化景觀。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|