陽光和著暖風拉開這一季外出的大門,

褪去厚重和寒意。

沒有比徜徉在石板街,

觸摸石頭縫隙里鉆出的那抹綠芽更愜意的事情。

這里是似曾相識的故鄉,

這里有春季農忙前燎原的味道,

這里還有春耕里牛哞的叫聲。

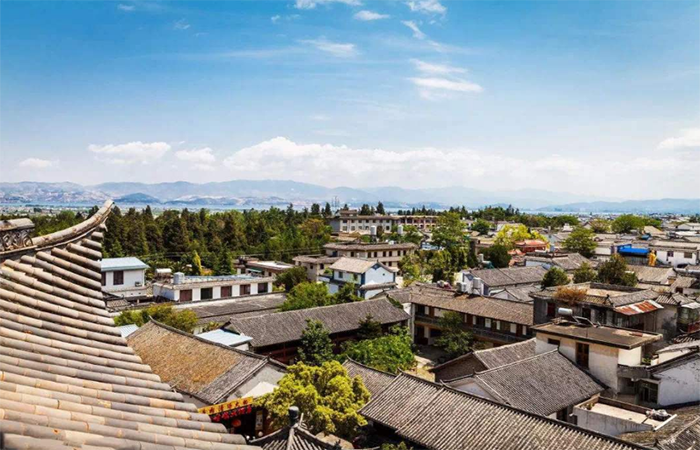

這里是青磚灰瓦的古村落。

一草一木浸透著歲月的寂寥和滄桑,

在那古木參天的大樹下,

在那古井無波的青石上,

我們一起去享受那歲月靜好的寧靜。

招遠古村落群

石屋、古樹、老井,

潺潺流過你我心間

濕潤的青石板路,守著深深庭院,

在青磚黛瓦的縫隙里,流淌著光陰。

滔滔海浪,起承轉合著辛莊鎮的過去和未來。

招遠古村落群是我省現存

規模最大、保存格局最為完整、

歷史建筑類型最齊全的古村落群之一。

其中高家莊子村徐氏家族,

孟格莊劉氏家族等典型式名門望族為代表,

并由此應運而生的宗祠、民居等建筑相得益彰。

高家莊子村,位于招遠市西北沿海,是一個保留大片古民居的村莊。村里有100多戶人家住在老北京式的四合院內,因此被當地譽為“招遠小北京”。

據說這一切都源于村里的望族徐氏家族,他們曾經在北京做綢緞生意做得非常大,把京城的建筑風格也帶回村里。徜徉在古樸的街道上,高約8米全部榫卯結構的鐘鼓樓、人腰粗細的古樹、畫梁雕棟的古宅,徐徐展現在面前,讓人感嘆這被歲月遺留下來的絕美畫卷。

高家莊村子四周有三合土城墻,其中南北和東邊城墻比較方正,城中有一條連貫南北兩城門的主干道,七條東西向大街,另有聯系東西大街的南北小街巷十余條,整體組成了一個“進寶”二字的圖案格局。據說村莊現有構造基本由百年徐氏家族發展而成,他們不但在北京有綢緞生意,另外濟南的泰豐樓、青島的醬菜園都有其股份。

孟格莊村基本保持原有風貌的村居70棟,且成方連片,街巷縱橫,頗具規模。

這里是“鴕鳥”牌墨水的發源地;這里是膠東印刷出版業鼻祖“成文堂”書局創始人劉金桂、印書出版業巨頭“成文信”書局創始人劉作信的故鄉;這里因“大書鋪”、“二書鋪”的業績而被譽為膠東出版業的搖籃。大書鋪的住宅主要集中在村落的東北,二書鋪在東南,不僅地理位置相近,而且風格一致。這兩片故居,由三條南北長街和六條東西短街相交連接,均為仿北京四合院式的住宅,共計120余間。其他故居散落在村西。這些建筑,是京式風格與膠東風格的完美組合。

招遠傳統村落的古遺跡,不止在高家莊子、孟格莊村可看到。在“龍口粉絲”品牌創立者徐登墉的家鄉張星鎮徐家村也可以看到。由石頭砌筑的古粉房和粉房前那口古粉井,至今保留完好,讓人恍惚間已穿越到明清時代。

徐家村位于招遠市張星鎮東北,全村被山巒擁抱。元末明初,山東地區人口同山西不相上下,但可耕土地面積比山西大的多。由于黃河泛濫、災疫盛行,再加上“靖難之役”、南北構兵,造成人煙稀少,是移民遷入的重點省之一。

徐家村的先人們正是在明朝洪武年間最大的一次官方移民中遷徙而來,古樸典雅掩映在青磚綠瓦之中,雕刻的金蟾、牡丹、蝙蝠,仙桃,每每觸及,又如同感受到歷史的厚重。或許正是因為這依山的地勢,使得徐家村在歷經幾百年的戰亂紛爭中,依舊保持著自己的明清建筑特色整個村子建得并不規整,依山勢,南高北低。街巷縱橫交錯,拐子胡同串起小村,石板路拾級而上,民居層層相疊。

倉口陳家村位于青山翠谷之中,綠地天成,植被茂密,是保存非常完整的古村落。村子把守在龍鳳峽景區入口,穿村而過就是幽幽深谷,漫漫杏林。

蜿蜒小河延伸遠方,不僅養育著山間林木,也養育著這山水一方人。沿河兩側民居依坡就勢,錯落有致,更難得的是這份柔和安寧的田園風光基本被幸運的保留下來。只有真正來過倉口陳家村的人才能感受到它的魅力與別有洞天。

倉口陳家村,有這么一個胡同,叫做娟子胡同,有這么一個村舍,叫做菊兒山舍。步入娟子胡同,房梁屋檐精美的構造,處處蘊含著豐富的傳統建筑藝術。

走進菊兒山舍,點滴間都透露出明清時的古樸與大氣。無論是依偎在炕頭看書,還是就這么靜靜的坐著,都別有一番風味,希望時間由此靜止,一切美好由此延續。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|