瓷業的發達,經濟的繁榮,帶來了建筑業的興盛,在景德鎮古民居遺存中明代古建筑極具特點和文物價值。城區有52棟明代民居,農村有47棟明代民居,其中以城區祥集弄3號、11號兩棟明代富商民居為典型代表。

景德鎮明代民居有以下特點:

1、天井式的基本特征

以天井為中心組合一進的單元平面布局,是景德鎮民居的基本構成法則。天井式建筑與北方的合院建筑有本質的區別。天井主要滿足建筑內部采光、通風和排水,偶爾放置供觀賞的植物盆景。

天井民居平面結構的基本單元為“進”。所謂一進是以天井為中心,環繞著它布置上堂、下堂、上下房和廂房(廂廊)等生活居室。正堂是生活起居室,下堂有作門廳或作生活補充空間之用,上下房則是臥室,兩廂有的作住房用,也有的作為交通過道,這就成為了廂廊。

2、穿逗式的木構架

景德鎮天井式民居基本上采用穿逗式木構架形式,也有因減柱和空間變換的需要而與抬梁式木構架混合使用的。

穿逗式構架是南方民間建筑的主要構架形式。這種構架的特點是柱子直接支檁,各柱間用幾層穿枋連系,構成一組排架。這種結構制作簡單,編排靈活,易于變化和裝飾,民間匠師在實踐中把它發展得千姿百態,富有生氣。

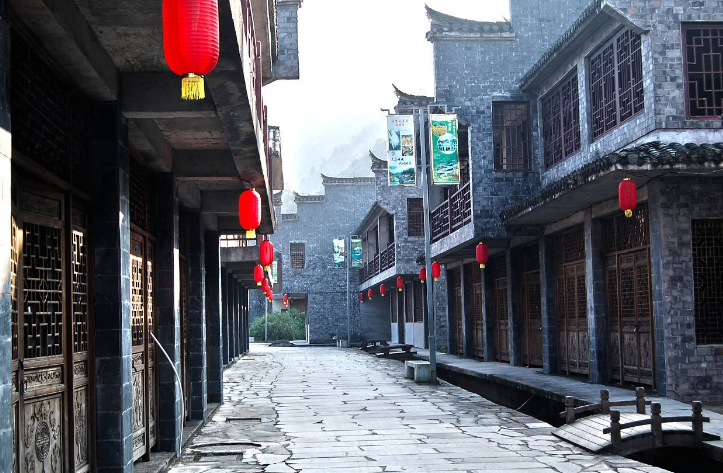

3、馬頭式的封火墻

由于民居外墻面的堅實和單調,惟一可以發生變化就是山墻頭的藝術處理。山墻因防火功能的要求而必須高出房架,使之在火災時能有效隔斷火路,防止火勢蔓延,山墻的作用實際上是一道外部封火墻。但是,經過藝術化處理后,卻成為明代民居的一個很有鮮明個性的外觀特征。這種階梯式山墻面既與兩坡屋面相協調,并且可以生化出千姿百態,大大豐富了建筑的輪廓線,給人以強烈的感染力。這種階梯式山墻又稱“屏風墻”,俗稱“馬頭墻”。馬頭墻作一次跌落的稱“三山式”(三花墻),兩次跌落的稱“五山式”(五花墻),多至七花墻。通過馬頭墻的變化和靈活搭配,使一棟建筑或一組建筑皆可構成婀娜多姿的輪廓線。

4、多樣式的裝修裝飾

景德鎮明代民居的建筑藝術和實用功能結合得非常完美,在建筑藝術上運用了各種裝修、裝飾手段,體現了人民對美好、富庶、吉祥的向往。

?。?)梁架

由于我國傳統建筑是以木構架為結構主體,因此建筑的裝飾就主要集中在構架上。

天井式民居的木構架裝飾重點在堂面正貼和向著天井的露明構架上。明代民居構架的裝飾比較簡潔、莊重。柱梁用料碩大,構架敦厚。柱身光潔一般不加雕飾,只有柱礎,沒有柱頭。穿逗式的構架許多在一穿以上,把穿枋演化成琴面月梁。梁柱的連接與過渡習慣使用丁栱頭,上部刻出一彎曲線或作簡易的收頭花飾。祥集弄3號明宅正堂還增加兩榀抬梁式的半構架,它的童柱通過一裝飾化的平盤斗(俗稱花缽)與五架梁連接。正梁兩側一般都飾以抱桁云。這些梁架的裝飾部件加強了它的空間整體感。

?。?)柱礎

柱礎俗稱“磉礅”。在比較古老的明代民宅中不少使用木礎,但更多使用整塊的石礎。柱礎是重要的防潮構件,也是民間匠師最能發揮其裝飾技巧的地方。

景德鎮在20世紀70年代末發現的一批明代民居中,柱礎幾乎不盡相同。為了使柱礎與地袱有一個合口平面,所以柱礎多為八角形式。石礎一般都劃為兩段或三段處理,上段多作石鼓形,下段為抹角方基。多數柱礎都飾以蓮瓣、如意、穿枝花卉等紋樣;甚至刻成八面開光,用剔地起突技巧,鑿出各種圖案,如暗八仙、佛八寶、四時花、祥瑞獸等。

(3)大門

明代民居外立面重點藝術處理和裝飾都放在入口的大門。有門罩、門樓、門斗和門廊四種形式。民宅的外門,除極簡易的便門外,都有一副石制或木制的框料,俗稱“門儀”。石門儀由門儀石、門梁石、門枕和門檻組成。使用青石門儀極為普遍,而且制作非常精美,但也有少數使用麻石和木制門儀。

?。?)門窗格扇

明代民居比較重視面向天井的四面門窗裝修,那些門窗幾乎都做成工細的格扇形式。

格扇制作異常精美。明代民居格扇的滌環板用透雕圖案或浮雕式花卉和翎毛等吉祥紋樣,如海棠、牡丹、石榴、蓮花或者馬、羊等祥瑞獸。裙板與抹頭外平,不作多余裝飾。稍晩一些時候,格扇越來越華麗。格心甚至用雙層套雕裝飾,花紋變得豐富多彩。上中部的滌環板多采用如跳龍門、魚得水、中三元、喜臨門、勾手萬字、歲歲平安、萬象更新等吉祥喜慶傳統紋樣。還有歷史人物故事,戲曲場面等復雜雕飾。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|