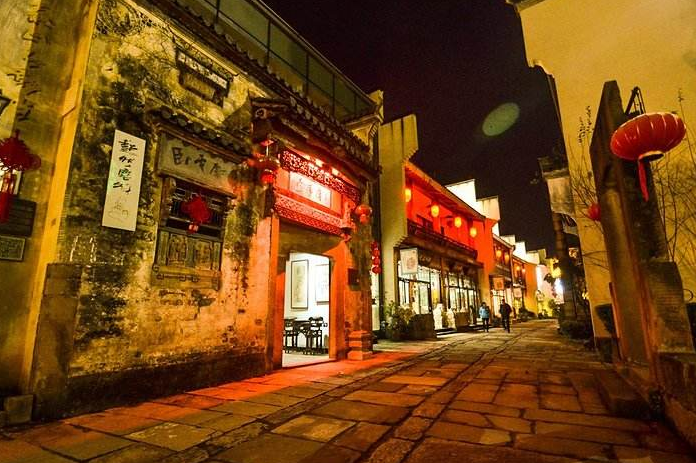

安徽省黃山市的老城區,橫江、率水、新安江的交匯處,坐落著一條具有1800多年前史的街巷——黎陽老街。近年來,黎陽老街的相貌面目一新:沿襲徽派風格,結合現代規劃,將前史悠久的古建筑、古民居融入現代建筑群中,不但不違和,還多了不少時尚感。

隨著我國文物保護政策的不斷創新,越來越多的古建筑、古民居得到保護與利用。黃山市作為古民居數量多、保留情況較好的地區,在保護和利用方面作出了不少有益探索。

徽派古建筑不應止于保護,還要著手活化利用

在黃山市黟縣宏村鎮南湖邊,許多寫生的學生不顧暑熱,沉醉于粉墻黛瓦的古村美景。

20世紀80年代,一位名叫何紅雨的清華大學研究生為了編撰畢業論文來黟縣西遞村調查古村落建筑,沒料到這篇畢業論文在日本獲獎,黟縣的古建筑引起了海內外學界的關注,先后有多批學者特地前來調查。受此啟示,西遞鄉民敞開了農民辦旅行的先河。此后,北京的一家企業出資開發宏村旅行,黟縣的古建筑文明旅行從此“風生水起”,西遞、宏村也成功當選國際文明遺產名錄。現在,僅在黟縣樹立寫生基地的院校便多達400多家,催生了“寫生經濟”新業態。

黃山歷史悠久、文物眾多,徽派古建筑更是星羅棋布,成為徽州文明的承載體和活化石,維護、利用好徽派古建筑,就是守住徽州文明的“筋骨血”、傳承徽文明的“精氣神”。近年來,黃山依托厚重的徽文明資源,推動文明與旅行深度交融,使古民居、古祠堂乃至古橋、古亭、古道都成了開展村莊旅行的特征資源。

“曩昔鄉民的老房子年久破落,大多拆了重建,造成‘建造性破壞’,現在的老房子成了‘香餑餑’,許多人通過產權轉讓購買古民居,改建成特有的徽派民宿,有的客房單價乃至高出五星級酒店。”黃山市文明委主任胡建斌說。

據胡建斌介紹,黃山先后投入90多億元,施行徽州古建筑維護利用工程,使活化的古建筑成為傳達傳承徽文明的新載體、做活做強村莊旅行的新業態以及培育村莊文明的新講堂。一起推動國家級徽州文明生態維護實驗區建造,促進非遺技藝融入日子、效勞旅行,加速創造性轉化和立異性開展。

鼓勵產權流轉,以古民居為基礎扶持培育業態新亮點

黟縣宏村鎮的一處清晚期的古民居,原來破敗不堪、漏雨嚴重,2012年被來自北京的張崇軍認領保護,他投入120多萬元對這所古民居進行修繕,包括屋頂翻漏、承重梁更換、電路改造、地板修復,如今成了一處體驗徽文化的好去處。

張崇軍購買古民居時,與原居民間的交易采用的是傳統契約方式,無法獲得相關產權權屬登記部門的登記許可。因為按照我國現行法律規定,在沒有改變其集體土地屬性的情形下,位于集體土地上大量未列為文物保護單位的古民居,只能在本集體經濟組織成員之間轉讓。即使是私有產權也不能進入市場自由交易。

“亟須轉變以往古民居依賴政府投入的保護模式,打破古民居產權轉讓瓶頸,調動社會各界共同參與古民居保護利用。否則,再過3到5年,又將有一大批古民居消失。”黟縣書法家協會主席林平表示。而不少有購房意愿的人也表示,房子的產權明晰了,才會更放心地投入,才可以長久性保護與利用。

為此,黃山一直在探索。2014年制定了《古民居原地保護利用產權轉讓管理暫行辦法》,支持熱愛徽州文化、有保護開發實力的個人,認購黃山市境內文物價值不高、保護不力、原居民愿意轉讓的古民居,只要是權屬來源合法、產權明晰的古民居,可原地辦理產權轉讓。只要能很好地保護古民居,無論個人還是集體在受讓之后,都可以辦理古民居土地轉讓、房屋權屬登記。

“要買一幢古民居,不是有錢就行。”黃山市文化委總工程師胡榮蓀說,受讓人還必須首先與所在地文物主管部門簽訂保護協議,其擬定的保護方案需經文物部門審查批準,施工過程要接受文物部門的全程監管。“改建完成后,不但古民居得到保護,作為產權轉出方的農民得到了一筆收益,而且產權轉入方能獲得營業收入,政府還能對其征稅,是多方共贏的。”

胡榮蓀介紹,除了產權流轉,黃山還在以下方面創新古民居保護工作:一是采取管、放結合的委托管理模式對國有不可移動文物保護利用,主要用于文化創意、展示交流等,如碧山汪氏祠堂打造文創產品新業態碧山書局,利用龍川葉氏祠堂打造黃山古典家具博物館;二是采取扶持培育多種業態的方式促進古民居有效利用,先后培育了塔川書院、驛境文化酒店等一批業態;三是打造公共文化服務場所,注重社會教育功能,包括文化教育、衛生福利、民俗活動、文博展示、教育基地、名人故居、民生服務等方面,宣傳鄉村與鄉賢文化。

立法解決實際問題,引入社會資本加大品牌推廣力度

去年底,安徽省第十二屆人大常委會第四十二次會議審查批準了《黃山市徽州古建筑保護條例》(以下簡稱《條例》),規定實行古建筑保護責任人制度,古民居所有權或使用權可合法流轉。

《條例》所稱古建筑是指黃山市境內建于1949年以前能夠反映歷史風貌和地方特色,并具有歷史、藝術、科學價值,列入保護名錄的各類建筑物。縣(區)文物主管部門要與古建筑保護責任人簽訂責任書。其中,國有古建筑,使用人是保護責任人;使用人不明確的,古建筑所在地的鄉(鎮)政府或街道辦事處是保護責任人。非國有古建筑,所有權人是保護責任人;所有權人不明或者房屋權屬不清晰的,使用人是保護責任人。租賃房屋另有約定的除外。

“《條例》緊緊圍繞徽州古建筑保護利用中需要解決的問題,尤其是保護范圍不明確、保護責任不落實、資金保障缺失、遷移保護審批不嚴格、構件流失嚴重、產權流轉不暢、消防安全隱患突出、法律責任缺失等問題,有針對性提出了具體管理要求和禁止性規定,并依法設定行政許可和行政處罰。”黃山市人大常委會副主任葉長蔭說。

黃山市徽州區的西溪南鎮通過使用社會資本參加古民居維護開發,加大商業運營、品牌推行、物業辦理力度。截至目前,已引入北京、深圳、上海等地的社會力氣施行土人學社、西溪蘭苑、綠蔭山館、美麗湖文明等民宅維護使用項目30個,招引社會出資2.2億元,收儲農戶民居36幢,為構思小鎮建造注入生機。

其間的土人學社,由黃山土人教育咨詢有限公司出資6110萬元建造,包含土人學社教學區、展現區、藝術交流區、會議論壇區、學生宿舍、食堂等,著力打造世界規劃產學研基地,發掘培育世界規劃構思人才。

此外,西溪南鎮還在引入人才方面下功夫,本年擬定了《關于扶持藝術作業室等現代效勞業開展施行定見(試行)》,對引入的構思人才,每建成1處構思作業室并對外開放,根據出資規模和社會效益,別離給予3000元至1萬元不等的補助獎勵,助推人才創作。

據徽州區文物辦理所所長吳青介紹,西溪南鎮一起優化人才效勞,樹立外來高端智力人才庫,實施長時間動態調整辦理,并組成人才效勞微信群擬定效勞聯絡準則,“1+1”結對,對每名入駐的構思人才執行1名鎮干部聯絡,定時對接溝通交流,了解人才在本地作業、生活情況,仔細整理人才在作業室推動中的困難和問題,并及時予以協調處理。“讓人才只需來到咱們這兒,就有一種滿腔熱枕的感覺。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|