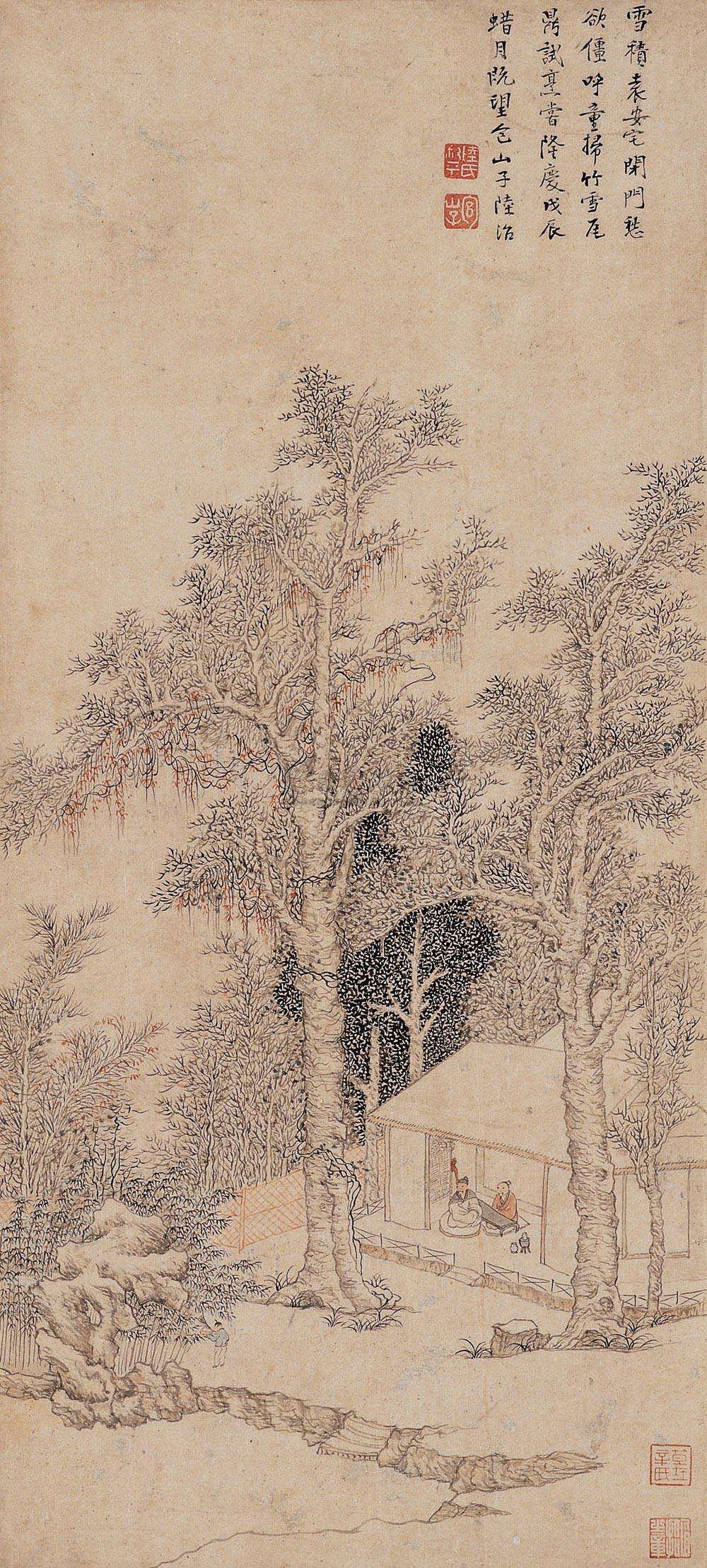

唐代大詩人、大畫家王維深諳佛學(xué),他的《袁安臥雪圖》,竟將一叢芭蕉畫在雪中,時空發(fā)生了嚴(yán)重的錯位。這種構(gòu)像方式與魏晉著名人物畫家顧愷之畫人物頰上加三毛以增生動傳神的構(gòu)像方式相比,有本質(zhì)的不同,顧氏基本是寫實,夸張只是應(yīng)畫中人物構(gòu)像生動的需要,而王維的雪中芭蕉畫境迥出于天機(jī)則完全是為了揭示某種精神境界。

王維所主色空不舍不離的觀照方式,契合于禪宗的對法,似無可懷疑。《袁安臥雪圖》在美學(xué)史上意義重大,它標(biāo)志著禪宗對傳統(tǒng)美學(xué)和傳統(tǒng)藝術(shù)的突破。從此,意象可以是寫實的,在自然巾有其范本,是固有傳統(tǒng),也可以是喻象,在自然中沒有其范本,為新創(chuàng)。

禪宗追求的是個體的某種覺悟境界,在這種境界中自己也成為佛。如果執(zhí)著于空無,那么主體的解脫是得不到證明的,因此只有采取色即是空的相對主義方法,將色和空、性和相統(tǒng)一起來。這種統(tǒng)一必然體現(xiàn)為境界。境界一方面是心境,另一方面又是喻象,不僅是自己悟,也可以誘導(dǎo)別人悟。

境界(悟境)有如下特點。其一,它是出世間的,是空觀的產(chǎn)物。其二,它是悟的,是剎那的心靈經(jīng)驗,是獨(dú)特的(禪的經(jīng)驗始終是當(dāng)下而獨(dú)一無二的)。其三,它是內(nèi)化了的意象(也可以是動作、姿勢或表情)。其四,該意象是真如或般若的喻象,是超絕對時空的。其五,該意象有時是以時空錯位方式組合而成的。

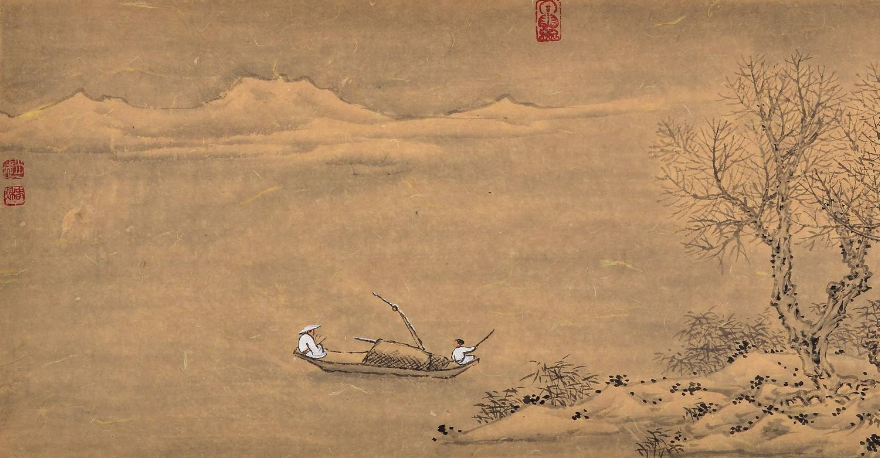

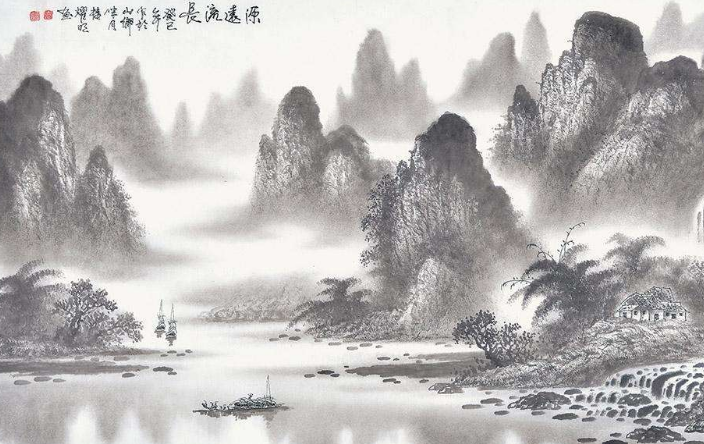

境界的意義非同一般,后來王國維就是以境界概括中國藝術(shù)的美學(xué)特征。禪宗主空的自然觀與看空的人格觀兩相結(jié)合,通過感性去“證”和“悟”精神本體,孕育了一門全新的美學(xué):心造的境界一意境。它所貢獻(xiàn)于中國人的,是一種極其精巧細(xì)致、空靈活泛和微妙無窮的精神享受。它重新塑造了中國人的審美經(jīng)驗,使之變得極度的心靈化,相對于莊子的逍遙傳統(tǒng),也許可以稱為新感性。

境界一意境作為美學(xué)史的概念,應(yīng)該在禪宗起來以后,在唐代才告成立。我們從唐代以后美學(xué)和藝術(shù)的發(fā)展中看到,禪宗的喻象方式向中國的山水畫、與意畫導(dǎo)入了精神的深度,使之心靈化和境界化:向中國詩歌的緣情傳統(tǒng)導(dǎo)入了更為虛靈空幻的意,最終形成了詩的意境。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|