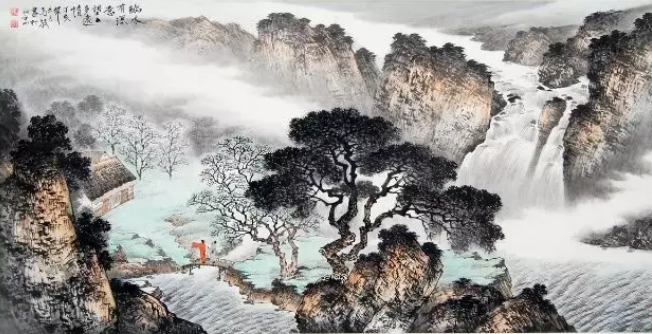

山水文化是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,中國文人即士大夫階層尤其喜歡寄情于山水,并由此形成獨特的山水詩畫和造園藝術(shù)。

山水文化如何與當代生活相結(jié)合,這一直是本土建筑師孜孜以求的課題。在批判“奇奇怪怪建筑”的語境下,中國本土建筑師更為迫切地從中國傳統(tǒng)山水文化中尋求靈感,嘗試創(chuàng)造出屬于中國建筑的符號體系。

城市里有了馬巖松的山水城市,鄉(xiāng)村里也有了大師王澍的文村實踐。這些建筑作品引起了廣泛的社會討論,鼓勵者有之,批評者也有之。無論是好是好,大膽嘗試創(chuàng)新中國的建筑語系是值得鼓勵的,但我們也應(yīng)該允許各方面的爭議和討論,以推動中國建筑師更深入地思考本土建筑創(chuàng)新。

所謂“山水建筑”我們也不能僅停留在形態(tài)方面做文章,而應(yīng)該多在本質(zhì)和內(nèi)涵上進行思考。回歸本質(zhì)得山水建筑至少要包含三個要素:

一是與當?shù)氐匦巍夂颉⑺恋茸匀画h(huán)境相適應(yīng),建筑形式和建筑材料的選擇應(yīng)與地域環(huán)境相契合,這方面我們國家很多地方傳統(tǒng)民居都堪稱典范;

二是采用經(jīng)濟適用的綠色建筑技術(shù),即以使用者所能承受的建設(shè)成本為前提,探索適用型節(jié)能環(huán)保建筑結(jié)構(gòu)和建筑材料,減少能源消耗、降低建筑后期使用成本;

三是反應(yīng)當?shù)氐娘L土人文和生活習慣,注重地域文化的傳承與發(fā)展,又注重現(xiàn)代社會生活的功能需求,在建筑材料、建筑形式的選擇上能夠繼承并發(fā)揚本地建筑文化傳統(tǒng)。

山水城市追求的山體形態(tài)的建筑物,不同于掇山中的“假山”,他們是居住、辦公或商業(yè)功能的載體,他們是主體建筑而不是配景。因此這種形態(tài)上模擬山水并不是傳統(tǒng)文化的本意,我們看到古人所造的屋宇基本都是按照相對嚴謹?shù)闹剖浇ㄔ斓模渑c山水環(huán)境的呼應(yīng)是通過建筑空間組合來完成的,而不是單體建筑的形態(tài)模仿。

建筑改造的重點不在外觀上,而在建筑內(nèi)部使用功能的提升。外觀的改造應(yīng)是基于內(nèi)在功能調(diào)整相一致,而不是做些虛假的裝飾。我們不希望看到一個全新裝飾的民宿,我們需要的是一個有歷史沿襲、有文化沉淀、有鄉(xiāng)村韻味的村落。

我們沒有看到刻意設(shè)計的順隨山體的起伏屋頂,但是一組組民房的隨機組合卻與自然環(huán)境一樣協(xié)調(diào)。我們在國外小鎮(zhèn)中甚至看到刺破天機線的鐘樓塔樓,但是并沒有感到這破壞了自然環(huán)境,反而感覺其彰顯了小鎮(zhèn)居民的精神追求。

必須摒棄對建筑外觀形態(tài)的刻意雕刻,更應(yīng)該探索中國山水文化的內(nèi)涵。對于追求人與自然和諧共處的古代中國人而言,自然山水的美景,不僅僅是其寄情抒懷的地方,而且還可以通過改造山水賦予其人文內(nèi)涵。但這種改造絕不是對山水的簡單抄寫,而是對自然山水的巧妙利用和適當點綴。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|