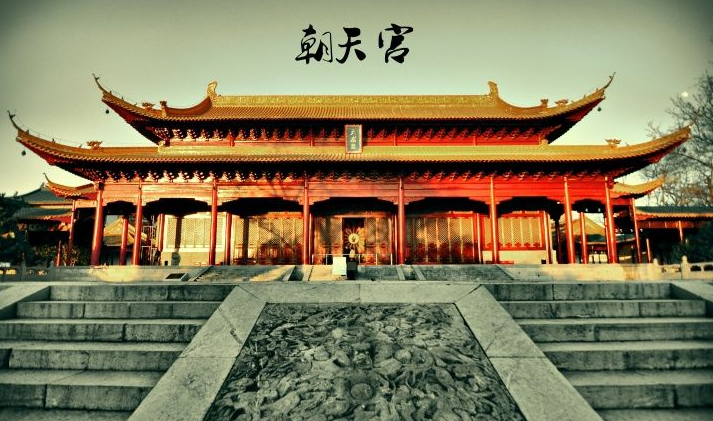

朝天宮,位于江蘇省南京市秦淮區朝天宮街道水西門內冶山,是江南地區現存建筑等級最高、面積最大、保存最完整的古建筑群。朝天宮之名,是明太祖朱元璋下詔御賜,取“朝拜上天”、“朝見天子”之意。

朝天宮所在的冶山是春秋時期吳王夫差修筑的冶城所在地,是南京主城的發源地之一,之后歷經滄桑,或為寺院、或為道觀、或為學宮。明朝時期,朝天宮是朝廷舉行盛典前練習禮儀的場所,以及官僚子弟襲封前學習朝見天子禮儀的地方。清同治年間,在原址上改建,從宋元明代的道教建筑變成了儒家的文廟和江寧府學(江寧府學舊址則改為南京武廟)。

朝天宮曾是江南地區最大的道觀,這奠定了它在歷史上輝煌的地位。朝天宮的歷史可追溯到春秋時期,南朝時朝天宮是中國南方最早的科研機構總明觀的所在地,觀內集中了來自南朝劉宋國內各地的科學精英,成為一時文苑盛事。后來,朝天宮成為道觀,從此冶山開始成為道教勝地,香火連綿不絕,歷經唐、宋、元各代,流傳千載。

明朝洪武十七年(1384年),道觀正式定名為朝天宮。朝天宮前有三清殿,后有大通明殿,另有飛霞閣、景陽閣等。內有習儀亭,為文武官員演習朝賀禮儀之所。明代的朝天宮是當時南京最大、最著名的道觀,占地面積300多畝,有各種殿堂房廡數百間,立體建筑有神君殿、三清正殿、大通明寶殿、萬歲正殿等。明代的朝天宮,一方面是皇室貴族焚香祈福,禮拜道教諸神的道場;另一方面在三大節(春節、冬至、皇帝誕辰)前作為文武百官演習朝拜禮儀的場所,有時也作為官僚子弟襲封前學習朝觀禮儀的地方。

一直到清朝同治年間,朝天宮都是南京乃至江南規模最大的道觀。后歷經歲月變遷,朝天宮先后作為文廟、江寧府學、首都高等法院,現為南京市博物館。

朝天宮是典型的明清殿宇式建筑,其建筑格局、樣式、營造技術等,是研究中國古代建筑尤其是明清建筑的重要而難得的實物資料,具有極高的歷史、藝術和科學價值。朝天宮一直是南京的重要名勝,明清之際,南京有“金陵四十八景”,其中“冶城西峙”就是指朝天宮。文人雅士書寫朝天宮的詩文,延綿不斷。如今,朝天宮作為博物館,向世人傳遞著傳統文化的精髓,而其曾作為“江南最大道觀”的歷史,依然能讓人感受到一份沉甸甸的厚重和輝煌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|