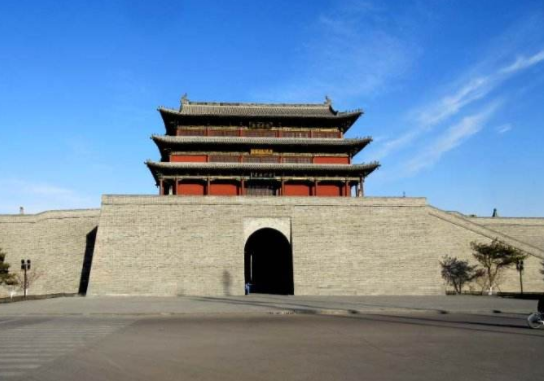

乾樓位于大同城墻西北角,是古城墻四角樓之一,建于明初,清末毀于兵燹。乾樓因其位于八卦十二方位之首“乾”位而得名。四座角樓以“乾樓”最為高大瑰麗,作為“鎮(zhèn)城之物”,又被稱為“鎮(zhèn)樓”,還由于它呈八角形,也被稱為“八角樓”。因為平時游人常常于此登高覽勝,所以又有“鎮(zhèn)樓秋爽”的盛譽。明清兩代許多文人雅士登臨此樓后,曾寫下了不少詠懷之作。

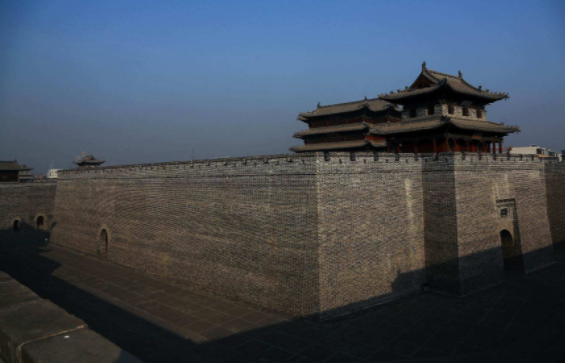

原大同古城略呈方形,東西邊長約1.5公里,南北邊長1.75公里,周長7270.7米,面積約2.63平方公里。城墻以石為基,墻體用“三合土”逐段逐層夯成,外圍砌以青磚。城墻高約14米,最寬處約有16.6米左右。其中大墻的正墻高約12米,垛墻高約2米。垛墻之上又砌以磚垛。四面城墻共建有垛子580對。

在平坦的城墻之上,共有六十二座雄偉的門樓、角樓、望樓,間隔而立。四座門樓,位于四面城墻的中心,平面均呈“凸”字形,重檐九脊歇山式屋頂。其中南門城樓最為寬敞雄壯,為三層重樓,面寬61米,進深23.35米,與西門城樓同為明初北方典型的木結(jié)構(gòu)建筑。城墻四角,聳立著四座精巧的角樓,其中,以西北角樓尤為高大瑰麗。此樓因其位于八卦十二方位之首——“乾”位上,所以稱為“乾樓”。五十四座望樓佇立在城墻的四面,并建有九十六座窩鋪,十分壯觀。其中,“乾樓”之東的洪字樓,結(jié)構(gòu)和造型頗為精美,為望樓之最。望樓的建造,這是我國其他一些著名古城的城墻建設(shè)中所少有的,是研究城垣建筑寶貴材料。

大同城墻的一個突出特點,是它的外輪廓不采用通常的平直做法,而是像齒輪一樣,凸凹相間排列有序。凸出的部分為城墻墩子。每一邊計有十二個,外加角墩四個,共五十二個。墩距一般為113米。每個墻墩作梯形結(jié)構(gòu),底邊長約23米,頂邊長約20米,頂面積為400平方米。在四個角墩的外圍,還各建有望軍臺一座,上架踏板與城墻相通。這在各地城墻中也是不多見的。另一個特點是,在南城墻的東部,建有“雁塔”一座,俗稱瞭望塔。該塔始建于明代天啟年間,高度約17米,為八角七級磚構(gòu)寶塔。

“郡城西北有高樓,此曰登臨清爽的空氣浮”。這是清朝大同縣令吳麟的"鎮(zhèn)樓秋眺"中的詩句。高樓就是指城垣西北角上的乾樓,它無上,最壯不雅,外形呈八角茴香,又名八譙樓。每一當玄月初九,許多人都喜歡登鎮(zhèn)樓了望以賞識大同秋日的美景,抒發(fā)感情。西北角樓稱“乾樓”,高大瑰麗;又有“鎮(zhèn)樓秋爽”之盛譽,西北角樓最為雄杰,高大瑰麗,呈八角形。54座望樓佇立在城墻四面,其中以洪字樓為望樓之最,結(jié)構(gòu)和造型頗為精美,望樓的建造,是我國其他一些著名古城的城墻建設(shè)中所少有的。

在乾樓舊址一共發(fā)現(xiàn)了28個柱礎(chǔ)。柱礎(chǔ)有黑灰白三種,其中黑色的最大,其正方形底座邊長108厘米,底座上部有圓形突出基,直徑約60厘米。從柱礎(chǔ)的分布可以看出,當時乾樓的規(guī)模確實很宏偉。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|