江陰適園位于江蘇江陰市區(qū)南街,占地七畝有余,為邑人陳式金于清咸豐四年(1854)就宅旁隙地所建,本名適園,俗稱“陳家花園”。本為江陰陳氏所有,是清末江陰城內(nèi)的著名私家花園。

相傳清道光年間,南街陳府出了個名震畫壇的書畫家和書畫鑒賞家陳式金,號稱寄舫先生。他家富甲澄江,屋宇盈百,為人和善,好行義舉。有一年他的一家鄰居遇急難,陳氏乃加倍出資,將其東墻外的數(shù)畝荒地購下,并憑借自身是書畫家的匠心和功力,隨手指點,辟池引水,“為鳥植林,為魚鑿潭”,使這片不毛之地很快變成了宜書、宜詩、宜畫、宜居、宜游的私家小園林,可謂“無意為園而適成之”,于是便欣欣然自題園名為“適園”。

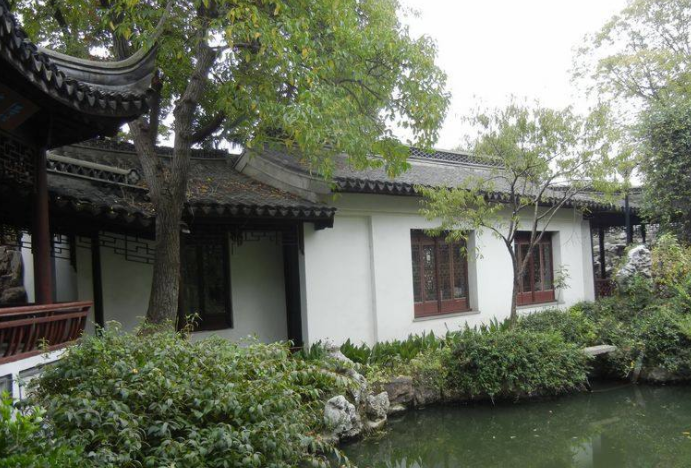

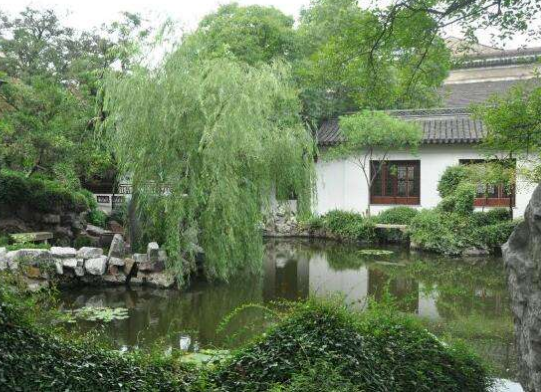

適園雖小,卻小中見大,布景構思非常巧妙。軒、亭、廊、池、橋、假山與陳氏住宅有機結合,精巧別致。園門設在住宅東側(cè),左右各有一對石獅,門洞上磚雕“萬物有春”。園中心稍偏南為“鏡湖”,湖向東南伸出一支流,流上建有美觀的曲廊橋,巧妙地將“鏡湖”隔成了一大一小兩個湖泊。小湖靠南圍墻用太湖石筑假山三座,山山相連,曲徑通幽,為園林中的一處景觀。湖的南岸有面闊三間、進深六架的歇山式建筑,落地長窗,外設走廊,名“水流云在之軒”。

順湖上曲橋廊東行,便是一排坐東朝西的平房,南端是面闊三間、進深三架的“響秋”,北端是著名的“易畫軒”,與園西陳家藏之所“秋入潏波”隔望。這里是陳式金的書房兼畫室,他在此以畫換詩,廣交朋友,據(jù)說適園全盛時期收藏名人書畫碑帖達500余種。陳式金把這些珍品一一寫成題解,編成《自娛錄》16卷,還請匠師把其中的38幅鐫刻于石。他還募刻名畫《孝子圖人物十二章》、《王石谷騎牛歸山圖》及《孫過庭草書》等。一時金石滿園,訪者空前。現(xiàn)在尚可見到的有元代倪云林的山水石刻一方,明董其昌、清梁同書等人的幾方石刻,還有從文廟移來的王羲之的換鵝碑。

出易畫軒,北行上一坡便是“得爽亭”。亭臨湖而建,屹立湖北懸崖之上,雖因園地局促,依圍墻而建僅得半亭,卻也飛檐翹角,小巧玲瓏,成為適園主景之一,亦為適園觀景絕佳之處。

順長廊北行,便到“得蝶繞云山館”,這里是陳家供奉祖先的享堂,是園中最大最精彩的建筑。坐北朝南,面闊三間,進深五架,仿明抬梁,落地長窗,外設門廊。門前為假山,有開門見山的意境。

堂前的假山,是適園最為匠心獨到的藝術品,是整座園林的靈魂所在。假山用江陰本地所產(chǎn)黃石當材料,筑成一東一西、一大一小、一高一低兩座造型別致的小山峰,具有極佳的視覺效果。山上植有石榴、黃楊等名貴樹木及花卉。

清咸豐十年(1860)三月,太平軍攻占江陰,陳家數(shù)百間房屋被燒毀,適園受災輕微,陳式金所寫詩句“城南老屋仙飛塵,書舫荒園幸傳春”,便是當年的情景。

同治元年(1862)陳式金去世,年僅16歲的兒子陳燮卿成為適園的主人。陳燮卿聰穎又勤奮,于光緒元年(1875)中舉,十二年(1886)中進士,任工部營繕司主事。兩年后以病為由告退返家侍奉母親,并重整適園。花10年時間補廊培屋,栽樹竣池,使適園又恢復到昔日模樣。陳燮卿擅長山水丹青,經(jīng)常與鄰邑畫家切磋技藝,一時聲譽鵲起,連退休在常熟的兩代帝師翁同龢亦來求畫,得到了一幅《還碑圖》。宣統(tǒng)元年(1909),陳燮卿被任二品大員,陳氏家庭的榮耀達到頂峰時期。可惜的是,于次年,陳燮卿便逝世,年僅61歲。

此后,適園又經(jīng)歷了抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭等一系列滄桑歲月,園內(nèi)景點受到破壞。2008年,江陰市人民政府撥專款修繕適園,重新恢復了臨軒觀魚、一潭印月、岸柳夾桃、爽亭倒影、梅林春色、空靈幽巖、丹桂飄香、蕉蔭翠覆八景,使適園這座古園林重新煥發(fā)青春。

歷經(jīng)150年的風雨滄桑、至今保存較完好、富有江南園林特色的江陰適園,被錄入了《中國近代園林史》,適園還被列為全國百座名私家園林之一。有關專家認為適園是一件不可多得的園林瑰寶,對研究中國近代史和園林史等具有很高的價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|