民宿,是旅游消費新需求,旅游要素新業態,也是一種大眾旅游新生活。民宿,怎樣才能做得更好,走得更遠呢?關鍵在于回歸本義,堅守本質。民宿就是民宿,當回歸自己的本義。

“民宿熱”的驅動下,民宿發展的“亂象”不少,諸多民宿與其他住宿業態的差異越來越小;甚至一些成片新建的酒店,一些“高大上”的酒店,都冠上了“民宿”的美名;甚至演變成了一種純商業投資行為;這就遠離了民宿的本義。

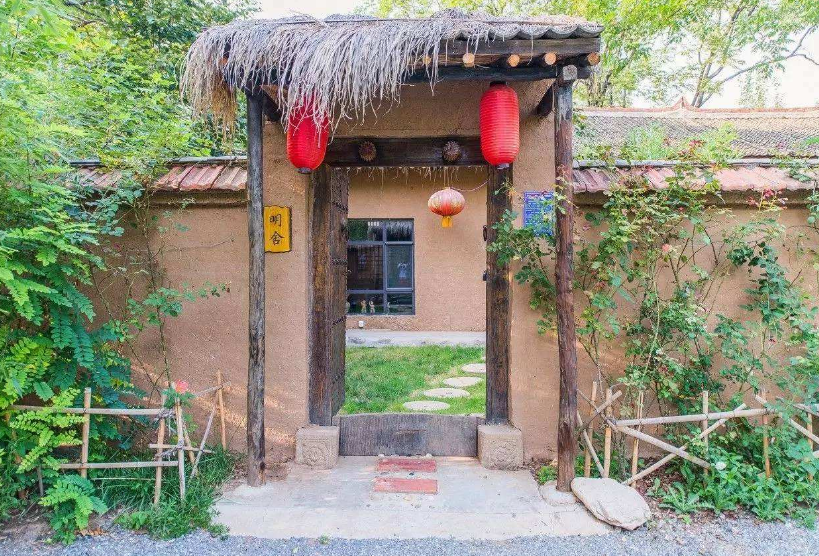

民宿的本質,首先是應是“民”字當頭。這“民”,當是利用民居改建、保持當地民居風格也。這“民”,當是彰顯地域人文特色、具有當地民俗民風個性也。

這“民”,當是民宿主人也;他們會是房屋主人、當地農民或返鄉創業者;也會是城市“創客”、社會法人和經營主體,但他們不是原來意義上的酒店經營者和管理者,而是民宿服務的提供者、鄉村故事的演繹者、鄉村生活的踐行者;無論是“老板娘”、還是“店掌柜”,都應擔當著這種特殊的角色。

這“民”,當是入住客人也;但不是僅僅是“租一間房間入住”,喜歡民宿的客人,大凡都是希望和民宿主人、當地居民交流互動,更多體驗、共享一種生活方式,共同續寫新的生活故事。

民宿的本質,其次當是“宿”字為本。

但又僅僅的“住宿”,而是一種生活空間;這是一種融入當地民俗民風、具有文化個性和生活氣息、有著更多體驗的生活空間;這是一種有故事、有情感、有品質的生活空間;這是一種本土化了的生活空間。如果只是找個地方住宿,那么多星級酒店設施更好服務更規范,更可預期,何必來你這里“宿”。

本質上,民宿提供和創造的是一種生活方式。當下,民宿之所以受到部分年輕消費者、家庭消費者和中產階級消費者的青睞,正是因為在民宿可以享受到一種有情懷、有個性、有家有園、有歸屬感,而且是自己追求的一種生活方式。所以,民宿,一定要堅守自己的本質和個性,方可在倡導和創造生活方式的路上走得更遠、更好。

說到個性,民宿當更接“地氣”,更具自己的個性。

在“民宿熱”的背景下,同質化現象亦也日趨嚴重,同質化的“大潮”正在淹沒個性化的”浪花”。不少民宿追求“洋氣”、“大而全”,卻少了應有的“地氣”、“小而美”。如此下去,“千家一面”,“千宿一面”,也許就會漸漸失去“民宿”的意義和價值。

民宿,當接地氣,即更具當地鄉土風情和生活氣息;民宿,當有個性,即生動演繹不一樣的生活故事。每家民宿都應“講好”自己的故事,提供不一樣的體驗,營造不一樣的生活,讓消費者總有一個喜歡上你、“來了還要再來”的理由。其實,不必模仿別人,不需“克隆”版本;做出自己的個性,創造自己的“IP”,方是民宿可持續發展之道。不同的地緣環境,不同的地域文化,不同的民俗風情,不同的生產業態,不同的生活方式,不同的裝飾風格,不同的情景體驗,都可以成為民宿的“IP”,進而形成自己的獨特魅力。

關鍵在于把自己的故事演繹得更生動、可參與、深體驗、慢生活;張揚自己的個性,把自己的特色做到極致,即成品牌。哪怕在活化和深耕當地文化,在一兩個獨具個性的生活體驗上,做活、做精、做細,做出“小而美”,總比“一副面孔”的同質化強得多。

當然,民宿還應有一個鮮明特征,就是更加關注”民生”。

這個“民生”,首先是要讓入住民宿的消費者住宿得舒適,生活有品質。當下“設計感”已成做民宿的一個“熱點”。民宿相比較其他住宿業態當有更強的“設計感”么,也不否認不少民宿的設計感確實頗有創意。但是住宿首先得要舒適,人們喜歡民宿追求的是一種生活品質。

民宿,不僅要“看上去很美感”,更要讓人們體驗到“住下來很舒適”。比如,臥床和枕頭是否舒服?衛生間是否有氣味?淋浴是否很方便?燈光是否適宜?開關是否好找?房間里的擺設和書籍是否適用?這是細節,往往關系到是否“舒適”,而往往被過度追求“設計感”所忽略;這一“忽略”,則往往影響到民宿的生活品質。

讓民宿“糾結”的,還有一個問題,就是“標準化”與“非標性”。當下的民宿,當屬“非標”,如果以類似星級飯店的標準“套用”于民宿,那也許就會“泯滅”民宿的個性和特色,如房間的情感要素、休閑的生活空間、提供體驗的項目和個性的定制服務等等。但作為提供住宿和休憩的處所,在諸多要素上也得有所“標準”和起碼的要求,如配置、衛生、安全以及經營管理等方面。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|