熱振寺由“噶當派”創始人仲敦巴創建于1057年,距今已有九百多年的歷史,是西藏“噶當派”的第一座寺廟,坐落在距拉薩北面240公里的林周縣唐古鄉境內。相傳,從前這里是一座沒有一棵草木的禿山,后來藏王松贊干布到這里巡視,把洗發的水灑在山坡上,并祈禱祝福,于是長出了兩萬五千棵翠綠的柏樹。“熱振”是“根除一切煩惱,持續到超脫輪回三界為止”之意。

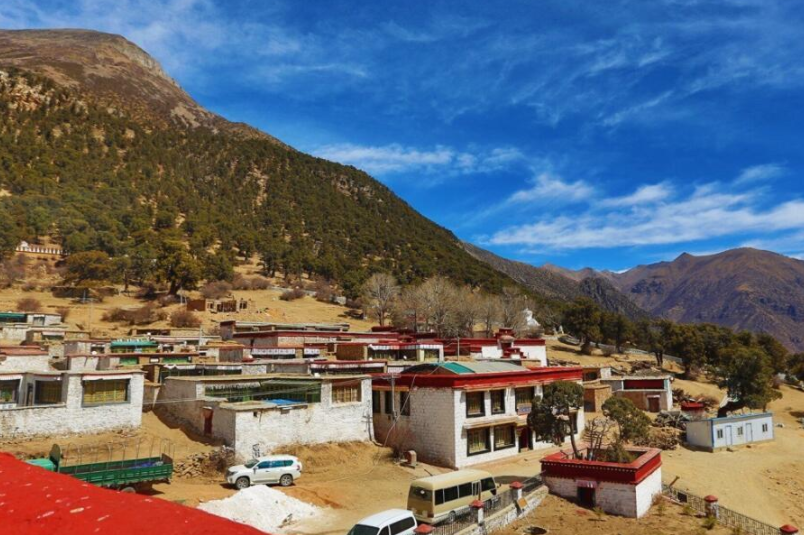

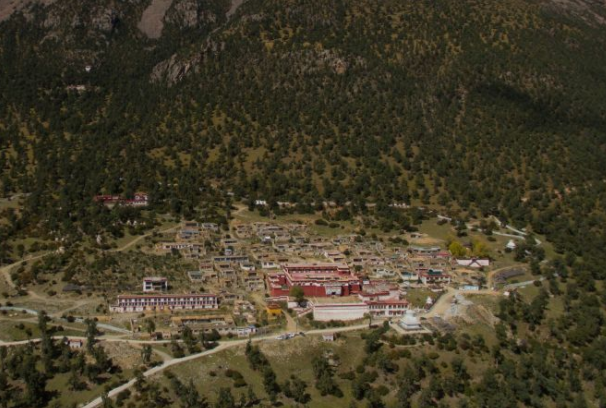

熱振寺在拉薩市之林周縣境內。位于縣駐地以北、唐古鄉普央崗欽山麓,唐古鄉距縣駐地88公里,縣城距拉薩市65公里。

熱振寺是藏傳佛教噶當派的第一座寺廟,現為格魯派寺廟。七世熱振·洛追嘉措赤烈倫珠的駐錫地就在熱振寺旁。熱振寺一直以來就有著愛國愛教的傳統,他們以保護國土為己任,犯我中華者,雖遠必誅的堅定信念護國護教,在維護祖國統一、加強民族團結方面曾做出過重要貢獻。

在熱振寺的西側有一個著名的“帕邦當”,被僧俗等為“圣道”。“帕邦”意為巨大的石頭,“當”意為草坪或壩子。熱振寺里供奉的主尊佛是“降白多吉”(妙集金剛)。藏族民間傳說,每逢藏歷羊年7月15日,以密集空行母荼吉尼、卡珠瑪、桑瓦益西等十萬天女下凡,并且諸路女神在此設壇集會超度眾生。為此,在歷史上形成了這個傳統的節日。這天,各地的善男信女,千里迢迢云集在這塊美麗的磐石草場上,敬獻各種供品,念經誦咒,祈禱平安昌盛,百業興旺,功德圓滿。

寺廟占地面積約25畝(1667.5平方米)。坐北朝南,呈前進后三的建筑形式。主體建筑有措欽大殿、熱振喇章等。措欽大殿有佛殿和經堂,建筑面積約1畝(約666.7平方米)。經堂是僧眾佛事活動的主要場所,四周有若干小經堂,供奉著各種佛像、經卷和各種宗教用品。經堂內外似有墻壁兩層:內層是《甘珠爾》、《丹珠爾》的經架相隔,外墻壁為石頭砌成。經堂后面建有森康,是攝政王巡游時的住錫處。

殿內供奉的主要神像為“覺阿疑絳巴多吉”(是阿底峽所依之本尊。“覺阿”意思“尊長”或“至尊”,是對佛祖的一種敬稱。“絳巴多吉”是密宗無上瑜伽續部集密金剛的別名)。這尊神像是由金剛持佛父母大智慧明點(“金剛持佛”是釋迦牟尼講說密法時現的身相,為密宗的秘密之主;“智慧明點”指空性光明)所塑造的。據《衛藏道場勝跡志》記載“凡對此像祈禱叩求,無論何事皆能如愿成就”。還供有偏頭的覺阿像,極為稀有。

此外還有賽林巴(金洲大師,10世紀人,曾為阿底峽之師)、覺阿尊者(即阿底峽)和仲敦巴等的靈骨寶塔。大殿西面有熱振喇章(私人交房),為三層樓房,占地面積為1畝多:第一層為倉庫;第二層為扎薩、管家住處;第三層為熱振的寢宮和經堂。東、西、北三面是僧舍,半月形相圍。該寺在1951年地震中坍塌了一部分,曾被毀,后修復。

熱振寺古跡很多,據傳興建該寺主殿時,龍王獻來了色瑪(金柱)、宇瑪(玉柱),作為殿中的主柱。寺周圍有三萬株古柏,樹齡在千年以上,傳說是仲郭巴·嘉瓦迥乃的靈樹;還傳說觀音菩薩曾在普央崗欽山修行,功成圓滿后剃下的頭發化為柏林,從不枯敗;還有長形甘露泉以及宗喀巴大師在寺后僧格扎浦(意為獅子巖)閉關靜修著述《菩提道次第廣論》的茅廬等古跡,都是信教群眾極為崇敬的。

作為藏北重要的旅游勝地,熱振寺還有一些非同一般的“看點”,不可錯過。如每年藏歷4月15日的“迎鳥節”和7月15日的“帕邦唐廓節”。“帕邦唐廓節”最初只是純宗教性的轉經活動,后來逐漸發展成為除宗教活動外,農牧民進行各類商品交換,開展文娛活動的綜合性節日。“迎鳥節”是根據熱振寺當地的氣候條件決定的,每當舉行杜鵑鳥供奉日時,僧人達百余人,敬獻供品若干,并且還要舉行隆重跳神活動,以求賜福。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|