山西古建,有北塔南樓之說(shuō),北塔指晉北應(yīng)縣木塔,南樓指晉南飛云樓。飛云摟坐落在萬(wàn)榮縣城的解店鎮(zhèn)東岳廟內(nèi)。解店鎮(zhèn)的飛云樓,是我國(guó)純木制樓閣建筑的代表作。飛云樓為純木質(zhì)結(jié)構(gòu),被譽(yù)為“中華第一木樓”。

古邑萬(wàn)泉的解店鎮(zhèn),即今萬(wàn)榮縣城所在地,有東岳廟,其中的飛云樓,構(gòu)筑精巧,巍峨壯觀。

歷史傳說(shuō)

據(jù)傳,飛云樓是這樣建起來(lái)的:隋朝末年,群雄四起,李世民起兵晉陽(yáng),東征西討,開(kāi)創(chuàng)了大唐天下。孰料,唐高祖武德二年,王行本據(jù)薄州反叛,呂崇茂雄踞夏縣,李世民遂帶兵平叛,履冰渡河。直逼龍門(mén)關(guān),途經(jīng)汾陰縣(即萬(wàn)榮縣),在張甕、解店、左城三地屯營(yíng)扎寨,構(gòu)成犄角陣勢(shì)。平叛以后,為了炫耀武力和功績(jī),曾在三個(gè)駐地修建樂(lè)樓和廟宇。張甕、左城樂(lè)樓已毀于戰(zhàn)火,惟有解店樓(即飛云樓)至今仍屹立在萬(wàn)榮縣城內(nèi)。

建造過(guò)程

飛云樓始建年代不詳,相傳,唐太宗李世民在高祖武德二年,曾率師平叛,逼近龍門(mén)關(guān),途經(jīng)萬(wàn)榮縣(古稱汾陰),曾在張甕、解店、古城3地駐兵。平叛以后,就在3處駐地修建樂(lè)樓、廟宇,以炫耀他的武功。張甕岳樓早已毀于戰(zhàn)火,惟解店樓至盡屹立在萬(wàn)榮縣城。

唐代貞觀年間已有樓,元、明、清歷代都曾予重修,基本維持原來(lái)的形制。遺存的樓體是清代乾隆十一年(公元1746年)重修后的形制。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

飛云樓因其為純木結(jié)構(gòu),無(wú)論大小接口,均為榫卯套之,和應(yīng)縣木塔相互輝映,被譽(yù)為“南樓北塔”。

飛云樓的斗栱造型和結(jié)構(gòu)極富變化,幾乎每層斗栱踩數(shù)與昂翹形式都不相同。耍頭有螞蚱頭、單浮云、龍頭、卷云等;角科由昂有象鼻子和龍頭,昂嘴有琴面式和如意頭兩種。極富裝飾情趣。

與北京的古建筑屋角的獸狗子不同,飛云樓樓角均以琉璃武將為裝飾,與解州關(guān)帝廟的格式相似。

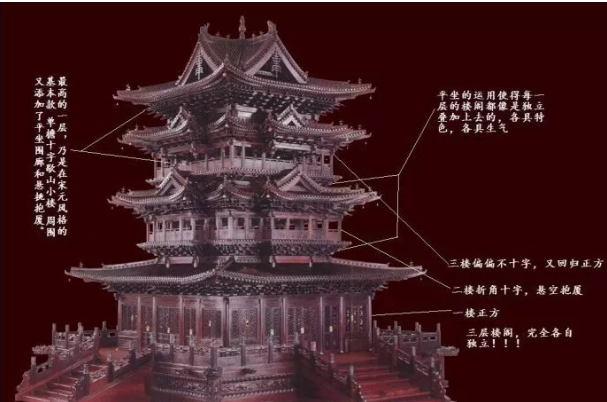

飛云樓是純木結(jié)構(gòu)。無(wú)論大小接口均用榫卯套之,沒(méi)有一個(gè)鐵釘,它的底層為正方形,面闊進(jìn)深各五間,南北直通,木柱林立,中間有四根通天柱直通樓頂,周圍有32根木柱巧妙的聯(lián)成棋盤(pán)狀,共同支撐樓體。

在樓底可以清楚地看到通天柱,它的單根高度達(dá)15.49米。它明三層暗五層,二、三層各出抱廈一間,皆有欄桿維護(hù),又用兩平柱分為三間,上筑屋頂,山花向前,下面用穿插材料承托,結(jié)構(gòu)巧妙。

樓內(nèi)用四根通天柱為樓身構(gòu)架的骨干。各層之間設(shè)有額枋、間枋、地板枋、穿插枋、平板枋等多層枋材相互貫聯(lián),內(nèi)外拉結(jié),形成一個(gè)龐大的正方形筒式框架。

飛云樓底層為正方形,中央四根各高15.45米的通柱直達(dá)樓頂,支撐樓體,四周32根木柱構(gòu)成棋盤(pán)式。面寬進(jìn)深各五間,面積570多平方米。三層四出檐,二、三層各出抱廈一間,均設(shè)平臺(tái)勾欄,又用平柱分成三小間,上筑屋頂。

飛云樓的建筑結(jié)構(gòu)和造型屬于明清遺風(fēng),樓身平面呈方形,明三暗五層,高達(dá)23.19米,十字歇山頂。

通過(guò)平座,懸空抱廈,懸挑報(bào)廈等結(jié)構(gòu)出神入化的運(yùn)用和搭配,建筑師使得飛云樓的三層樓閣互相獨(dú)立而又各具生氣,各顯特色。

明露三層,還有兩級(jí)暗層隱于平座之內(nèi),實(shí)為五層。到二、三層各有勾欄護(hù)衛(wèi)抱廈一間,抱廈中間又用二平柱分為上下兩層,均為暗層。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|