古建筑從文化價值上來說是記載歷史文明的見證,是文化的精神載體,是國人的文化自信。從經濟價值上來說,伴隨著古建筑的修復與開發,是旅游業發展與就業率提高的推手。但近年來關于古建筑文化保護的問題卻越發地嚴重。

古橋的保護本應該是建設的重點,但遺憾的是,湖州和孚鎮古建筑、古橋與古民居,發現保存相對完好的橋并不是占大多數,大部分的橋即是橋身有文字圖案記載,由于保護不當,石料風化導致信息丟失,典型的包括民當村的良長橋、漾東村的萬奎橋、里巷港的秀水橋以及三官村的鳳凰橋。

或是橋欄橋身損壞、臺階數目不對應等問題嚴重,典型的包括村外港埭的廟前橋、民當村的廣陵橋等等。又或者橋的實用功能與觀賞功能都不復存在,成為路邊的“障礙物”。這些古橋的歷史痕跡正在漸漸地消褪,而它們承載的歷史意義也在默默地被時間與人們的冷漠抹去。

更為現實的是,部分有記載的古橋包括堡日東面的楊日橋、白羊莊北的吉利橋、魚目匯自然村的魚網匯橋、南圣堂前的長生橋、演教寺西的德心橋、北極橋、唐家橋以及于陶家墩村、漾東村的許多古橋已經毀壞,橋身不再,只留殘余石料。其中堡日東面的楊日橋與北極橋原刻有橋名的石塊被保留下來用作于其他建筑。

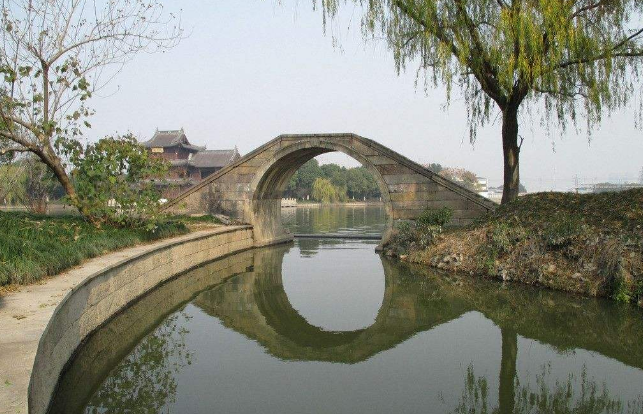

和孚鎮在著名的旅游之地南潯,素有“絲綢之府,魚米之鄉”的美譽,交流四水河港如織,古橋眾多,僅獲港一古鎮就有橋23座。其中有名的橋梁有隆興橋、秀水橋、興隆橋、廟前橋。然而在實踐調研團隊觀察過程中發現在旅游業如此發達之地,古建筑、古橋的保護問題仍然如此突出,這不得不引發我們的思考,是否我們應該轉化對于物質文化保護的思想。

大量的古橋在人為或者自然下被損毀,顯然,這并不是個好的現象,這其中包含的歷史與文化流失問題是值得關注的。

自1978年我國進行改革開放以來,我國經濟實力得到迅猛提升,而在全民關注經濟問題的同時,卻未在文化保護方面有著長遠的眼光,忽視物質文化的保護,從一個方面導致了現今對古建筑物質文化保護的困難。當然,我國對于物質文化的保護持漠視態度并不是近現代急急形成的,而是具有長遠的歷史因素,即主宰中國社會幾千年的宗法制度以及祖先崇拜、儒家主義等等內在信仰,由于強大的內在精神的傳承,對于物質文化的關注程度也就往往顯得不那么集中。

在古建筑文化保護意識、資金、政治、經濟發展等等因素的鉗制下,古建筑的保護前景卻是令人擔憂。

和孚鎮古橋保護工作迫在眉睫,綜合各個方面的因素,對于古橋保護工作的實施辦法有如下幾個建議:

一.因地制宜,古橋的保護需結合和孚鎮當地的情況,將古橋的保護與經濟發展聯系起來,使得各方面共同和諧發展;二.將古橋的保護與環境整治工程結合,通過新建綠色環境推動古橋的保護,修繕;三.若部分古橋的觀賞功能與實用功能已經造成道路阻礙甚至是不良影響,可以適當考慮采取移建保護。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|