重視農業、農村、農民問題是我國重要的戰略方針。隨著市場經濟發展和多種經濟形態的不斷涌現,我們需要用新的視角來審視“三農”問題,而市民與農村的深度融合便成為解決“三農”問題的可選路徑之一。

我國“三農”問題由來已久,20世紀90年代中期,“三農”問題作為一個概念已在社會上開始流傳,由于其背后隱藏的復雜性、艱巨性及廣泛性,逐漸成為經濟轉型過程中社會關注的重點和焦點,并于2005年10月在黨的十六屆五中全會上,中央文件正式提出了“三農”問題。

1.“三農”問題

三農”是農村、農業和農民的統稱,“三農”問題,表面上指農業、農村、農民這三個問題,實質上就是要解決農民長效增收、農業發展壯大、農村發展穩定的問題。鑒于我國農村人口眾多、生產力相對低下以及工業化、城鎮化轉型期間積累的復雜矛盾等多種因素,“三農”問題一直是我國政府歷年來關注的重點,2004年以來中央1號文件已經連續14年關注這一問題。通過各級政府及社會各界多年努力,我國在解決“三農”問題方面取得了一定的成就,但不可否認,“三農”問題依然是我國現階段需要特別關注特別著力的難題。歸納起來,當前“三農”問題的核心主要聚焦于:農民自身與發展現代農業的匹配問題,農業發展與科技服務的匹配問題,大量資金需求與政府財政投資的匹配問題三個方面。

2.田園綜合體

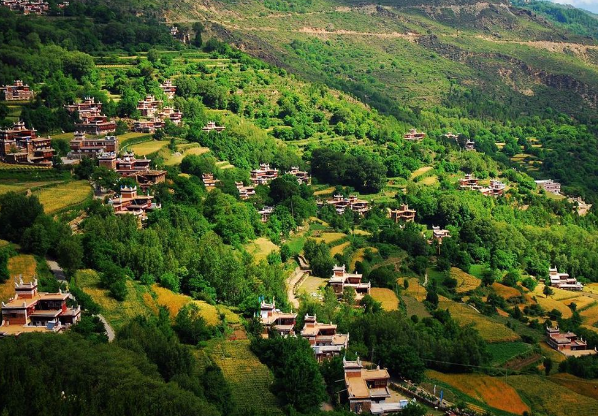

在2017年的中央“一號文件”中首次提到了“田園綜合體”的概念,并要求“建設以農民合作社為主要載體、讓農民充分參與和受益,集循環農業、創意農業、農事體驗于一體的田園綜合體”。田園綜合體是在城鄉一體格局下,順應農村供給側結構改革、新型產業發展,結合農村產權制度改革,實現中國鄉村現代化、新型城鎮化、社會經濟全面發展的一種可持續性模式。部分學者也將田園綜合體直接定義為“農業+文旅+地產”的綜合發展模式。但“田園綜合體”這一概念本身也蘊藏著一個重要內涵,即將市民和農村深度融合、深入推進城鄉一體化發展是未來解決“三農”問題的重要手段之一。

3.市民與農村深度融合的模式

除了田園綜合體,近年來,隨著城鄉一體化發展,先后出現了特色小鎮、市民農莊、私人農莊等組織形式,它們都旨在加深市民與農村的融合,推進城鄉統籌發展,但具體細節上存在一定差異性,主要體現在時間背景、建設內容、體量規模、主要特點、主要功能和發展趨勢等方面。具體比較如下所示。

總的來說,市民與農村的深度融合是一種既能解決目前部分“三農”問題,又能發揮市民消費能力、提升體驗價值的有效方式。市民與農村深度融合的四種模式在理論上是可行的,但是在實踐中還需要諸多檢驗,在運用中不斷完善。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|