大明寺位于江蘇省揚(yáng)州市區(qū)西北郊,被國務(wù)院批準(zhǔn)列入第六批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位名單。大明寺因初建于南朝宋孝武帝大明年間(457—464年)而得名。1500余年來,寺名多有變化,如隋代稱“棲靈寺”、“西寺”,唐末稱“秤平”等。清代,因諱“大明”二字,一度沿稱“棲靈寺”,乾隆三十年皇帝親筆題書“敕題法凈寺”。1980年,大明寺恢復(fù)原名。

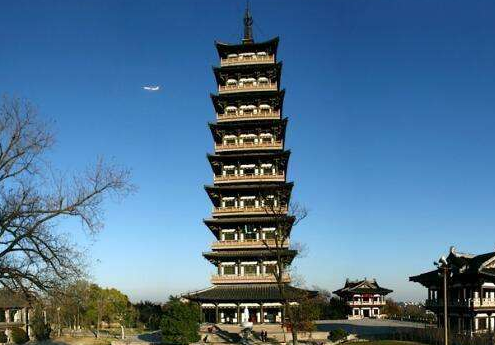

隋朝仁壽元年(601年),皇帝楊堅(jiān)為慶賀其生日,下詔于全國建塔30座,以供養(yǎng)佛骨,該寺建“棲靈塔”,塔高九層,宏偉壯觀,被譽(yù)為“中國之尤峻特者”,故寺又稱“棲靈寺”。唐朝鑒真法師任大明寺住持,使大明寺成為中日佛教文物關(guān)系史上的重要古剎。唐會(huì)昌三年(843年),九層棲靈塔遭大火焚毀。后經(jīng)僧人募化重建,但屢有圮廢。

北宋慶歷年間,歐陽修任揚(yáng)州太守時(shí)建平山堂。明萬歷年間,揚(yáng)州知府吳秀重建大明寺,崇禎十二年漕御史楊仁愿再次重修。清康乾盛世,大明寺擴(kuò)建為揚(yáng)州八大名剎之首。清乾隆三十年(1765年),乾隆巡游揚(yáng)州,改題“法凈寺”。然而咸豐三年(1853年),太平軍占領(lǐng)揚(yáng)州,法凈寺毀于戰(zhàn)火之中。同治九年(1870),重建法凈寺。民國四年(1915),主持昌泉和程禎祥募資資金,召集工匠,全面修葺法凈寺,36年(1947)告竣。1949年后以后,人民政府認(rèn)真貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策,多次整修擴(kuò)建這一南朝古剎。1957年8月,法凈寺列為江蘇省文物單位。1958年,大明寺被列為江蘇省保護(hù)單位。

“文化大革命”時(shí)期,“紅衛(wèi)兵”以“破四舊”為名,要砸爛寺廟內(nèi)佛像。周恩來總理緊急電諭,命令堅(jiān)決保護(hù)大明寺古跡。地方政府及時(shí)封閉了寺廟,使古剎幸免于難。1963年,為唐代大鑒真圓寂1200周年,為迎接紀(jì)念盛會(huì)的召開,重整,修葺一新。1979年,寺廟全面維修,佛像貼金,大明寺煥然一新。1980年,為迎接鑒真大師回國巡展,復(fù)名“大明寺”。

山門外東偏壁上,面南嵌著一方石刻,上有擘窠書“淮東第一觀”五字。此碑石立于清雍正年間,由揚(yáng)州知府高士鑰提議,用宋代著名詩人秦少游贊頌大明寺景觀的句意書刻,字由金壇書法家蔣衡書字。北宋時(shí),揚(yáng)州屬淮南東路轄區(qū),著名文學(xué)家蘇轍(子由)與秦觀(少游)暢游大明寺,作詩唱和。

大明寺東側(cè)晴空閣北院東廊壁上,嵌有清代著名書法家鄧石如的篆書《般若波羅蜜多心經(jīng)》碑刻,乃國內(nèi)罕見的篆書之寶。書寫這部心經(jīng)時(shí),61歲的鄧石如住在山寺月余,每日薰沐素食,躬親監(jiān)刻,以示脫俗。此碑書刻精湛,章法雄渾,是鄧石如的第一杰作。在大雄寶殿的東廊南壁上,還嵌有鄧石如的篆書石刻一方:“豈有文章驚海內(nèi),更攜書劍客天涯。”亦為鄧氏石刻珍品。

清代,雍正帝曾為大明寺題聯(lián):“萬松月共衣珠朗,五夜風(fēng)隨禪錫鳴。”乾隆題聯(lián):“淮海奇觀別開清凈地,江山靜對(duì)遠(yuǎn)契妙明心。

歷經(jīng)風(fēng)霜雪雨,大明寺,依然屹立于這塊古老的土地。寺院內(nèi),存古建筑依次為山門、金剛殿、閻君殿、中佛殿、伽藍(lán)殿、僧房、后佛殿等,雖然僅僅十五座四十一間的建筑,但因?yàn)槠湔滟F的歷史價(jià)值,這個(gè)寺院的維修和生存,卻牽動(dòng)著河南乃至全國眾多古建專家的心。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|