從兩晉開始,佛教寺院建筑在中國興盛起來,但是,印度神廟和佛寺建筑的模式并沒有被中國佛教所接受,而是把佛寺與官府、宅邱、祠堂混同起來。這是因為在建筑格局上,支配中國人思想的是陰陽宇宙觀和崇尚對稱、秩序、穩定的審美心理,在這種文化心理的指導下,必然會產生一個建筑模式,而模式是具有普遍意義的,不僅宮殿、官邸如此,祠堂、民居如此,廟堂、道觀也是如此。所以中國佛寺從一開始就融合了固有祭祀祖宗的元素,依然是平面方形,對稱穩重,南北中軸線布局,構成整齊嚴謹,氣勢磅礴的建筑群體。

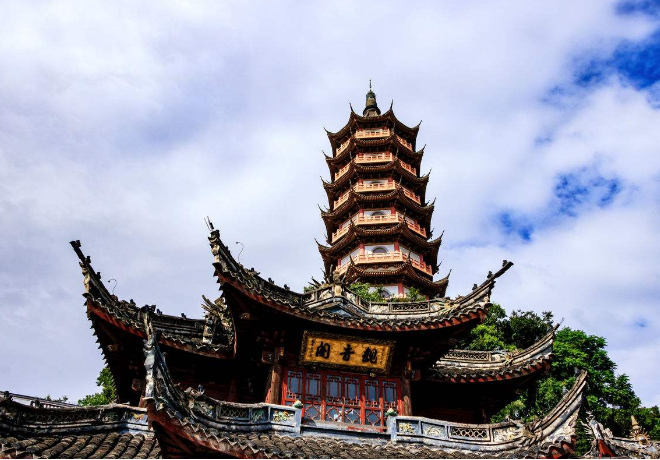

隋唐以前的佛寺,一般在寺前或宅院中心造塔。當時的寺院習稱“浮屠祠”,禮拜塔中舍利是當時信徒巡禮的主要內容。寺前有廊廡圍繞,正中院庭的前后有殿堂,房院為僧房。隋唐以后,造巨型佛像成風,佛殿普遍代替佛塔,佛塔漸漸被擠出寺院,或另辟塔院,或置于寺院前后或兩側。

禪宗興起后,提倡“伽藍七殿”制。七堂為佛殿、法堂、僧堂、庫房、山門、西凈、浴室,較大的寺院還有講堂、經堂、禪堂、塔、鐘樓、鼓樓等建筑。明代以后,伽藍七堂制度已成定式,殿堂塑像也大抵一致。佛寺殿堂的配置大致是,以南北為中軸線,自南往北,依次為:山門、天王殿、大雄寶殿、法堂,再后是藏經樓。東西配殿則有伽藍殿、祖師殿、觀音殿、藥師殿等。寺院的東側為僧人生活區,包括僧房、廚房、齋堂、茶堂、庫房等;西側主要是禪堂、云水堂等,以容四海云游僧人而用。

此外,隋唐之后,園林式建筑格局的佛寺也較為普遍。以寺為主,或包以園林,或附綴園林,或穿插園林,與寺廟均衡、對稱,園林的配置則追摹自然,靈活多變,園林中水澗溪流,似源頭無盡;曲徑通幽,柳暗花明,似境界無窮。這種藝術格局構成了中國寺院既有典雅莊重的廟堂氣氛,又有自然情趣的山水人文氣息,使佛教寺院的發展有了長足的活力。

寺院建筑的藝術處理

中國的寺院建筑樣式與宮殿相似,更多地融會了中國宮殿建筑的美學特征,在時間進程和空間的形式上都具有共同的特征:屋頂的形狀和裝飾占重要地位,屋頂的曲線和微翹的飛檐呈現著向上、向外的張力。配以寬厚的正身、廓大的臺基,主次分明,升降有致,加上嚴謹對稱的結構布局使整個建筑群顯得莊嚴渾厚,行觀其間,不難體驗到強烈的節奏感和鮮明的流動美。

基座,分為普通基座與高級基座;以顯示建筑寺廟的等級和風格。普通基座一般用在天王殿,隨著院落的進深,基座逐漸升高。大雄寶殿的基座,人們常稱為須彌座,須彌是佛教中“位于世界中心的最高之山”,把大雄寶殿置于須彌座上,借助于臺基高隆的地勢,周圍建筑群體的烘托,以顯示佛殿的宏偉莊嚴。

開間,平面組合中的佛寺院落大多數開間都是單數,這也是中國古代以單數為吉祥。開間越多,等級越高,如大雄寶殿用九、五開間,以象征“帝王之尊”。其余大殿一般為三間。間的縱深為進深,開間與進深形成一定的比例關系,使整體建筑取得和諧統一的效果。

屋頂,寺院建筑的體身部分,體型都顯得龐大笨拙,但在屋頂上卻利用木結構的特點把屋頂做成曲面形。寺院屋頂造型有底殿頂、歇山頂、懸山頂、硬山頂、攢尖頂等,廡殿、歇山屋頂又有單據和重檐兩種。

飛檐,又使屋頂上獨具風韻,那彎曲的屋面,向外和向上探伸起翹的屋角,使十分龐大高聳的屋頂顯得格外生動而輕巧,除了屋面是凹曲外,屋檐、屋角和屋頂的飛脊都是彎曲的,彼此相形相映,構成中國古典別具一格的屋頂造型。琉璃瓦飾,建筑屋頂的正脊、垂脊、檐角上置有多種琉璃瓦飾,如正脊與垂脊相交處的大吻,因它有張牙舞爪欲將正脊吞下之勢,故又稱“吞脊獸”。大吻產生于漢代,稱鴟尾。最早的鴟尾呈魚尾形,鴟是大海中的鯨,佛經上說它是雨神的座物,能滅火,故造魚形以厭勝。

檐角上常排列一隊有趣的小獸,小獸的大小多少視寺廟宮殿的等級而定。最高等級共有十個,其順序是:由一個騎鳳的仙人領頭,后為龍鳳、獅子、天馬、海馬、狡猊、押魚、懈豸、斗牛、行什。這些排列的小獸,或象征吉祥安定,能滅火消災,或是正義公道的化身,能剪除邪惡。這些造型精美,神態各異的小獸,具有很強的裝飾性,“使本來極無趣笨拙的實際部分;成為整個建筑物美麗的冠冕”(梁思成語)。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|