弘福寺位于貴陽市黔靈山群峰中心,距城約1.5公里,是十方叢林,為貴州首剎,向有“黔南第一山”之稱。弘福寺于1672年(清康熙11年)由赤松和尚開創,“弘福”二字乃“弘佛大愿,救人救世;福我眾生,善始善終之意。赤松是為本寺開山始祖,佛法為臨濟一系之正宗,乃禪門五宗之一。

弘福寺為赤松和尚(1634-1706年)于清康熙十一年(1672年)所創建。原寺中軸線上有山門殿、天王殿、觀音殿、大雄寶殿、藏經樓;兩旁有方丈苑、尊客寮、如意寮、廚倉、禪堂、云水堂、戒堂等,占地約12000平方米,樓臺亭閣,莊嚴肅穆,道場興盛,禪風大振,常住僧眾多達百余人。赤松親訂《叢林清規八條》定為十方叢林,為貴州首剎。

1706年,赤松圓寂后,葬于黔靈山,塔銘為“傳臨濟三十三代正宗黔靈山道領和尚之塔。”赤祖曾手輯《黔靈山志》十二卷:星野、勝概、寺院、金像、法語、護法、寺田、源流、清規、塔壚、藝文(上、下),貴陽舉人何素儒訂定,于清康熙四十四年(1705年)付梓。民國初年復由貴陽于止情補輯,文通書局鉛印出版,1996年重新點校,出版精裝本。弟子翟脈繼任弘福寺方丈。乾隆以后,弘福寺進行了多次維修和重建,三門、觀音殿、大雄寶殿、藏經樓、法堂等15座建筑一應俱全。

首重殿為天王殿,供彌勒佛及護法四大天王,殿的南側有地藏經碑刻,殿外側兩壁有巨幅繪畫;二重殿為觀音殿,奉三十二臂觀世音,三十二手表菩薩三十二應身,大慈大悲,尋聲救苦;后有韋陀菩薩,金剛怒目,手持寶杵;第三重殿為大雄寶殿,奉釋迦尼牟尼、阿難、迦葉、文殊、普賢及十八羅漢,均貼真金;墻上有佛陀畫傳。

玉佛殿玉佛為緬甸籍華尼宏慧法師請自仰光,釋迦坐像高1.5米,寬1.2米,重900公斤,玉質優良,慈相莊嚴,并有彌勒、觀音等玉雕十余尊。“放生池”旁有“曲尺亭”和長廊,亭前有櫻花,春來繁花似錦,長年風光旖旎。“雙桂樓”前桂花綠蔭如蓋,入秋桂香四溢,令人流連忘返,樓前有聯云:“一院桂蔭疑有雨,四廂花影欲登樓”。

登臨弘福寺之盤山古道“九曲徑”為清康熙二十七年(1688年)赤松祖師開辟,清乾隆五十四年(1789年)、咸豐五年(1855年)兩度整修;新中國建立后,拓寬加固。全徑383級,沿途有“古佛洞”、“洗缽池”、“靈官亭”等古跡;有“多行好事廣積陰功”、“虎”、“黔南第一山”、“正法眼藏”等摩崖石刻。

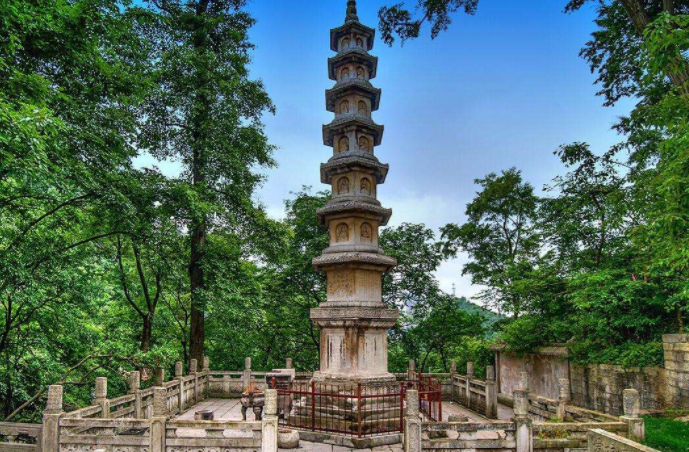

法華經塔立于前山門外右前方,塔凡七級,高15米;奉藏《妙法蓮華經》,塔六方,刻三十六佛及佛經摘錄;塔后有建塔因緣功德碑。正對大門是九龍浴佛石壁,經傳釋迦牟尼佛誕生時,九龍吐水為之沐浴。大殿后有一高臺,前立二碑,乃朱德游黔靈山詩碑,碑后石壁嵌有多塊鐫刻,撰者為乾隆初年云貴總督吳達菩、貴州巡撫劉藻、赤松和尚等。弘福寺不僅殿樓林立,還間有“風尺亭”畫廊、“月明池”、“生生泉”、“望城臺”等。

弘福寺前沿陡崖而下,為“九曲徑”,系登寺捷徑,有石級三百八十余步,乾隆、咸豐年間各重修。沿徑摩崖石刻無數,并有亭、殿筑于其間,“古佛洞”、“海螺亭”、“響石洞”、“洗缽池”等自然奇勝使人置身綠蔭之中,俯級把玩,其樂無窮。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|