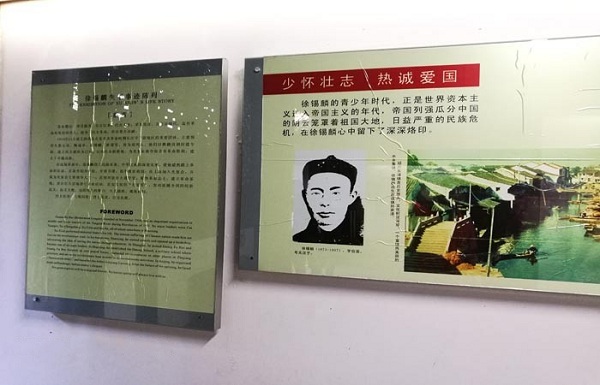

人物簡介:徐錫麟(1873年12月—1907年7月),字伯蓀,號光漢子,紹興山陰東浦鎮人,近代著名民主革命家,光復會主要領導人之一。

1901年任紹興府學堂教師,后升副監督。1903年應鄉試,名列副榜。同年以參觀大阪博覽會名義赴日本,于東京結識陶成章、龔寶銓,積極參加營救因反清入獄的章炳麟的活動。回國后先在紹興創設書局,傳播新譯書報,宣傳反清革命。1904年在上海加入光復會。

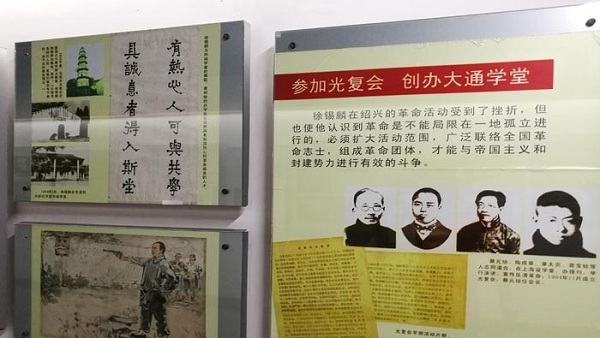

1905年在紹興創立體育會,后又創立大通學堂,規定入校學生均為光復會會員,參加兵操訓練。同年冬赴日本學軍,因患眼疾未能如愿。1906年歸國,赴安徽任武備學堂副總辦、安徽巡警學堂會辦。1907年7月6日,徐錫麟在安慶刺殺安徽巡撫恩銘,率領學生軍起義,攻占軍械所,激戰4小時,失敗被捕,次日慷慨就義。

徐錫麟故居位于浙江省紹興市東浦鎮孫家溇村,距紹興城約7.5公里。系其祖父徐桐軒所建,占地面積1100平方米,建筑面積720平方米,是一幢具有紹興水鄉民居特色的清代建筑。故居坐北朝南,依河而筑,為磚木結構,粉墻黛瓦,是由門斗、大廳、座樓、藏書樓和桐映書屋等建筑組成封閉式院落。現為全國重點文物保護單位。

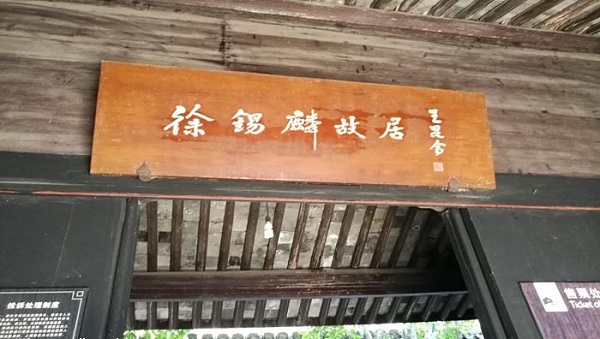

進入大門便置身于門斗內,兩邊各有一間耳房,是當時徐氏婚喪喜慶時幫工、鼓樂手作息之地。門斗內的儀門是由六扇蟹青色木板門組成,上額懸掛原全國政協副主席王昆侖題寫的“徐錫麟故居”橫匾。進儀門是一長方形天井,兩側建有廊檐。西廊檐中間有一個石庫門,門楣上刻有“梅墅”二字,俗稱“梅墅墻門”。入石庫門是一個南北長東西窄的天井。

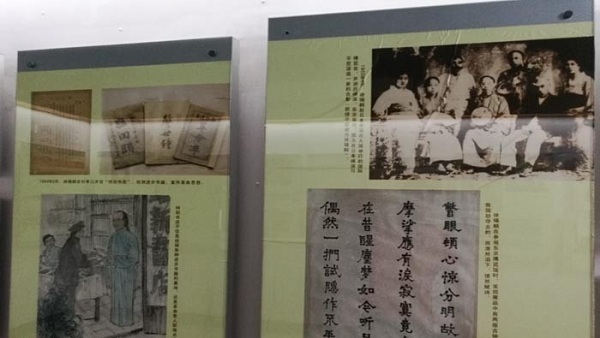

由門斗兩旁的耳房過廊檐便到達了大廳,這里曾是烈士生前常與革命志士會談的地方。大廳又名“一經堂”,堂名出自《神童詩》中的“遺子滿贏金,何如教一經”。堂門上懸掛“一經堂”匾額,下掛徐錫麟、陳伯平、馬宗漢三烈士巨幅油畫像,兩邊有孫中山挽徐錫麟烈士悼詞楹聯“丹心一點祭余肉,白骨死后三年春”。大廳四周及展柜陳列著徐烈士的生平事跡和烈士的有關手稿、實物等文物展品,再現烈士的光輝業績。

陳列內容有五部分:一、少懷壯志,熱誠愛國;二、積極辦學,教育救國;三、參加光復會,創辦大通學堂;四、安慶舉事,威震清廷;五、革命精神,永垂青史。資料介紹說,徐錫麟性格剛毅,自幼在家塾讀書,但不拘泥于“四書五經”,不愿受封建禮教束縛,學習興趣廣泛,愛好天文地理和數學,更重武術,同情勞苦大眾。甲午戰爭中國慘敗,激起徐錫麟的愛國熱情和救國思想。

座樓為五開間樓屋,西首兩間為徐錫麟兩弟所有。東首三間與大廳、門斗成一軸線。第二間為堂前間,基本按先烈生前原貌布置第三間是徐錫麟母親的臥室,徐錫麟就是誕生在這間鋪有地閣板的小屋里。西首第二間有小扶梯,蹬上小扶梯,穿過走馬樓,可以到達藏書樓。樓上每間房間原有板壁相隔,設置小走廊,進出不穿室。現辟為復原陳列。

在大廳西側是藏書樓與桐映書屋,自成院落。樓上為藏書樓,藏書不菲。樓下即是“桐映書屋”。桐映書屋早年曾是徐錫麟祖父桐軒公的書屋,在徐錫麟六歲時其父親徐鳳鳴先生把它辟為家塾,并親自為子授課。書屋內的課桌、坐椅、筆墨紙硯是按照當時徐氏家塾的格局布設。

在東浦鎮政府前的廣場上可以看到了一尊徐錫麟烈士塑像,只見烈士身穿長袍,腳著淺口布鞋,手執書卷,昂首前視,神態凝重。這尊塑像是1987年為紀念徐錫麟英勇就義八十周年而立,徐錫麟故鄉東浦鎮集資所建。

徐錫麟刺殺恩銘之舉,在當時是驚世駭俗!安慶起義雖然失敗了,但徐錫麟為推翻腐朽、封建的滿清統治所作的努力,從站在社會進步、歷史的角度上看,是應該肯定的。時光荏苒,然而磐石不移,徐錫麟在中華民族的光復史上留下的悲壯一頁。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|