農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題,實施鄉村振興戰略是做好“三農”工作的總抓手。黨的十九大報告提出鄉村振興戰略之后,各地紛紛運用重大舉措,著力推進鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興和組織振興,鄉村振興戰略引起了社會各界的熱烈反響和積極響應。

鄉村振興與城鎮化是互補

城鎮化如火如荼發展過程中,伴隨著各種要素資源向城鎮的聚集流動,包括人口、勞動、土地、資本等等。受到城市資源的吸引,農村人口不斷流向城市,外出務工或進城上學等,造成村落逐漸空心化,留下來的更多的是老弱病殘,尤其是年輕人對城市的向往更為熱切。從全球發展規律來看,隨著經濟發展水平的提高,城市化率的提高是一個必然的趨勢。但空心化,人口逐漸減少的農村一定意味著農村的衰落嗎?

答案是如果我們守在原地,不對現有資源進行重組,鄉村的衰落將是必然的。但是,良好的市場條件下加之政府“看得見的手”是可以實現要素更好地自由流動,資源更好地進行配置,實現城市和鄉村的協同發展,城鎮化和鄉村振興的同步推進。

實際上,資本的聚集和技術的革新帶動了城市的不斷繁榮,勞動力必然不斷從農村移向城市,在給定土地總量的情況下,這有利于農村人口人均收入的不斷提高。同時,對比國外的大農場規模化農業,中國的延續了幾千年的分散小農經濟基本上未實現跨越式生產變革,盡管我們的第二三產業在一輪又一輪的技術革命中不斷迭代更新創造財富。鄉村振興戰略是建設現代化強國的明智舉措,也是實現全體人民共同富裕共享發展成果的必然選擇,這是時代對鄉村發展新格局的召喚。

首先,城鎮化為鄉村振興提供了良好的產業要素環境。鄉村振興的核心是產業振興,關鍵是城鄉要素自由流動。城鎮化發展集聚的人才、信息、資本等各類要素加速了產業發展,“產業下鄉”又輻射帶動農業農村發展。例如第一產業會延伸出現代農產品加工業等新產業;產品和信息在城鄉間流通會催生專業物流、農村電子商務等新模式;農村特色和生態資源又會衍生出觀光農業、休閑農業、文化旅游業等新業態。

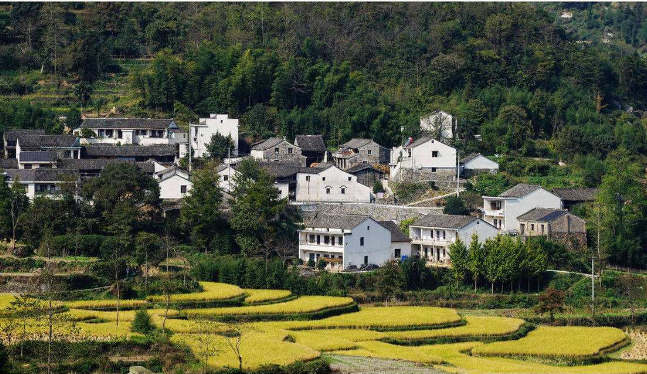

其次,城鎮化為鄉村振興提供了良好的市場環境。隨著城鎮化進程,大量人口進入城市,農產品需求逐步提升。只有需求逐步提升,農產品的產量、結構和價值才會逐漸顯現。農產品只有進一步向城市集中,擺脫在農村地區相互交換依賴,才能更好地實現其價值。此外,秉持“綠水青山就是金山銀山”理念,充分挖掘農村特色和生態資源,也會吸引更多的城市人口走向鄉村,將城市轉化為體驗觀光、特色旅游、鄉村度假的大市場,為鄉村振興注入新的活力。

第三,城鎮化為鄉村人口充分發展釋放了巨大空間。我國農業人口占全部從業人口的比重超過25%,只有通過城鎮化吸納農業剩余勞動力才能要提高農業勞動生產率。人口向城鎮集聚,一方面解決了農村剩余勞動力轉移就業問題,讓更多的農村人口享受到高質量的公共服務,提高了城鄉生產要素配置效率。另一方面使得農村人均資源占有量增加,激發了農村各類要素的潛能和各類主體的活力促進了農業生產規模化和機械化,提高了農業現代化水平和農民生活水平。城鎮化要發展,農業現代化和新農村建設也要發展,同步發展才能相得益彰。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|