寺院的鐘聲,常常是詩(shī)人筆下吟詠的題材,最膾炙人口的是唐代詩(shī)人張繼的《楓橋夜泊》詩(shī):“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對(duì)愁眠。姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。”詩(shī)中那萬(wàn)籟俱寂中的悠悠鐘聲真是令人神往。杜甫的《游龍門(mén)奉先寺》:“欲覺(jué)聞晨鐘,令人發(fā)深省”,已道出寺鐘警世之意。常建的《題破山寺后禪院》:“萬(wàn)籟此都寂,但余鐘磬音”,意境幽靜。

然而,僧人耳中的鐘聲卻不像詩(shī)人聽(tīng)來(lái)那樣富有詩(shī)情畫(huà)意。寺院中鐘樓上的大鐘有專人負(fù)責(zé),稱為“鐘頭”。在《敕修百丈清規(guī)·法器章》中,對(duì)如何撞鐘都有具體的規(guī)定。聲聲鐘鳴,是通知僧眾齊集僧堂、齋堂,還是警鐘、肅眾、進(jìn)行佛事活動(dòng),這只有寺院中的僧人才分辨得清。

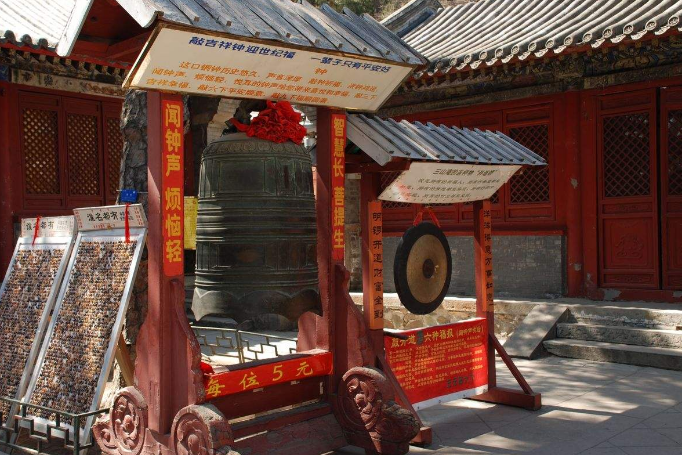

寺院設(shè)鐘的制度來(lái)自印度,故又稱“梵鐘”。鐘分大鐘、殿鐘、僧堂鐘三種。大鐘是懸掛在鐘樓里的鐘,用來(lái)號(hào)令全寺各堂口。按照寺規(guī),每天早晚及遇到法會(huì)時(shí),都需要撞鐘。據(jù)《敕修百丈清規(guī)·法器章》載:曉擊大鐘則“破長(zhǎng)夜,警睡眠”,暮擊大鐘則“覺(jué)昏衢,疏冥昧。”總之,撞鐘的目的是為了警醒僧人時(shí)刻不忘修行,免于墮落。至于撞鐘的方式,也是有章法的:“引杵宜緩,揚(yáng)聲欲長(zhǎng)。凡三通,各三十六下,總一百零八下。起止三下稍緊。”抑揚(yáng)頓挫,煞是好聽(tīng)。難怪張繼在夜深人靜之時(shí)為寒山寺鐘聲所動(dòng),一首《楓橋夜泊》撞擊著千萬(wàn)人的心扉。

至于大鐘為何要撞擊108下,有兩種不同的說(shuō)法,一種說(shuō)法是《格致鏡原》引《紺珠》云:“凡撞鐘一百八聲以應(yīng)十二月,二十四節(jié)氣,七十二候之?dāng)?shù)。”這表明在以農(nóng)耕為主的社會(huì)里,人們希望通過(guò)佛來(lái)保佑豐衣足食。另一種說(shuō)法是,佛教認(rèn)為人生有108種煩惱,鐘敲108下,可以廓清108種煩惱,佛教上稱為“百八鐘”。后來(lái)這一說(shuō)法被唐代高僧鑒真東渡弘法時(shí)帶到了日本,故有“聞鐘聲,煩惱清,智慧長(zhǎng),菩提生”之說(shuō)。至今每當(dāng)歲末元旦,仍有許多日本人前往蘇州寒山寺,聆聽(tīng)108響鐘聲。

寒山寺的鐘聲,能穿過(guò)屋宇林立的集鎮(zhèn),為停泊在楓橋邊小舟上的人所聞,主要在于此鐘的造型符合聲學(xué)原理。鐘聲的響弱清濁除了與鐘體的大小相關(guān)外,更主要的還取決于鐘的體形、厚薄。鐘體太厚聲實(shí)而不發(fā),鐘體太薄聲播而多散;形侈其聲迫窄而出速,形弇其聲郁塞而不揚(yáng)。因此,大鐘寺寺有,然而并非鐘鐘都出名。不過(guò),以鐘聲聞名者也并非寒山寺一鐘。峨嵋山圣積寺有鑄于明嘉靖十三年(1534)的大鐘,高2.3米,直徑2.2米,壁厚20厘米,重25噸。其深沉、渾厚、洪亮的聲音回蕩于暮色蒼茫的深山幽林中,遠(yuǎn)播十余里,可以飄到金頂,構(gòu)成聞名遐邇的峨嵋勝景——圣積晚鐘。堪稱大鐘之最的要數(shù)北京大鐘寺的“鐘王”,高2.9米,重84噸。如果敲響“鐘王”,鐘聲可遠(yuǎn)聞40公里,可以說(shuō)是世界上聲音傳播最遠(yuǎn)的鐘。

大鐘懸在鐘樓內(nèi),鐘樓建在佛殿的東面。唐代長(zhǎng)安菩提寺的東面正巧臨近宰相李林甫的住宅,為了避免撞鐘聲影響宰相住宅的安寧,只得將鐘樓移到佛殿的西面。從這點(diǎn)可看出權(quán)臣勢(shì)力之大,連佛門(mén)和尚也奈何不得,只好置傳統(tǒng)的寺院制度而不顧了。

殿鐘置于佛殿中,平常住持早晚行香時(shí)叩擊七下。僧堂鐘則放在禪堂、齋堂、講堂、法堂內(nèi),集眾時(shí)擊之,住持隨眾人入堂時(shí)鳴七下;齋飯下堂、放參、旦望巡堂吃茶下堂時(shí)各三下;堂前念佛時(shí),念一聲輕擊一下,有領(lǐng)眾齊聲的作用。

佛教傳入中國(guó)后,鼓與鐘一樣成為中國(guó)寺院中常見(jiàn)的法器。古代寺院的鼓稱為法鼓,在古詩(shī)中時(shí)常提及,如謝靈運(yùn)的《過(guò)瞿溪山僧》詩(shī):“清霄揚(yáng)浮煙,空林響法鼓。”李白的《登瓦官閣》詩(shī):“兩廊振法鼓,四角吟風(fēng)箏。”法鼓設(shè)在法堂內(nèi),左鐘右鼓,方丈上堂說(shuō)法時(shí)鳴鐘擊鼓。法堂內(nèi)的鼓有兩只,放置在東北角的稱為“法鼓”,放置在西北角的稱為“茶鼓”。

鼓雖然不像鐘那樣氣派、壯觀、美感和富有傳奇色彩,但鼓的應(yīng)用比鐘更頻繁。方丈上堂、小參、普說(shuō)、入室,茶、齋之時(shí)、普請(qǐng)、換更均需擊鼓。據(jù)《敕修百丈清規(guī)·法器章》記載,擊鼓有很多名堂:方丈上堂時(shí)擊鼓三通,小參則擊鼓一通,普說(shuō)擊鼓五下,入室擊鼓三下,都應(yīng)當(dāng)緩擊。報(bào)用茶的茶鼓長(zhǎng)擊一通,報(bào)用齋的齋鼓擊三通,通知出坡的普請(qǐng)鼓長(zhǎng)擊一通,報(bào)時(shí)辰的更鼓早晚平擊三通。

關(guān)于寺院的鼓還有些趣聞:據(jù)宋代朱弁《曲洧舊聞》所載:龍福寺門(mén)外有竹林兩畝,有鼠喜食其筍,寺僧在筍剛生出時(shí)置鼓,晝夜鳴之,謂之“驚鼠鼓”。唐代河南中岳嵩陽(yáng)寺僧一行,因受到寺院撞擊鐘鼓聲的啟發(fā),將鐘鼓雛形化后裝置到水運(yùn)銅制渾天儀上,成為自動(dòng)報(bào)時(shí)的儀器。

“驚醒世間名利客,喚回苦海夢(mèng)迷人”,這兩句詩(shī)概括了晨鐘暮鼓的宗教含義:警醒世人的沉迷之心。由此可見(jiàn),佛門(mén)不僅把鐘鼓作為實(shí)施佛教禮儀的重要法器,而且還在鐘鼓聲中注入了佛教教義

人們一談起佛教寺院,總會(huì)聯(lián)想到晨鐘暮鼓之聲,因?yàn)樗蹨喖ぴ剑畛燎暹h(yuǎn),警世醒人,余韻無(wú)窮。鐘鼓被視為寺院的象征,人們還可以從晨鐘暮鼓的余韻之中,追尋那豐富的佛教文化內(nèi)涵。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|