中國的古村落是中華農耕文明的物化載體,以儒家文化為核心,建構出忠孝仁愛禮儀廉恥倫理綱常和精神信仰,雖歷經朝代更迭,百姓遷徙融合,其禮俗制度和價值取向仍未偏離“順天應命,守望家園”的儒學傳統,不論如何演變,不過都是對這一傳統批判的轉化和弘揚。

村落從規劃到初建,格局樣式技藝工法無不是遵從這一傳統下的祖宗訓誡和宗族規矩,得以保證房屋歷經久遠不敗,族民安居樂業;即便是歷史上的幾次民族融合,無論誰主沉浮,都沒能改變中華傳統文化的根脈,而是更加包容,各民族、各地區千姿百態的房屋形制和工法技藝都圍繞著這一脈絡給予展現和傳承;至于口傳心授的傳統技法、生活實踐、民俗藝術、節慶活動,即使是最樸素的生活景象,其背后也隱約可見深層文化的身影。

回溯的越久,越有傳世的力量,古村落活態保護與傳承應抓住傳統文化這一主線,至于各民族各地區歷史久遠以來融合變遷演化而形成的生態思想和特色理念,盡可能保持其原風貌,通過媒體宣傳,使居民建立對自己生活方式和文化活動獨特性的認知,建立文化自信,使之不斷傳承下去。

貼近文化,握住這個古村落居民生存發展中能提供美學意境和盎然生趣的思想載體,讓人們的眼光不再向外看,而是回到當下的現實中,回望祖先曾經創造的美麗家園,承傳前輩留下的精巧技藝,沿襲滲透血脈的生活方式,在屬于自己的這塊土地上傳承、圓夢。

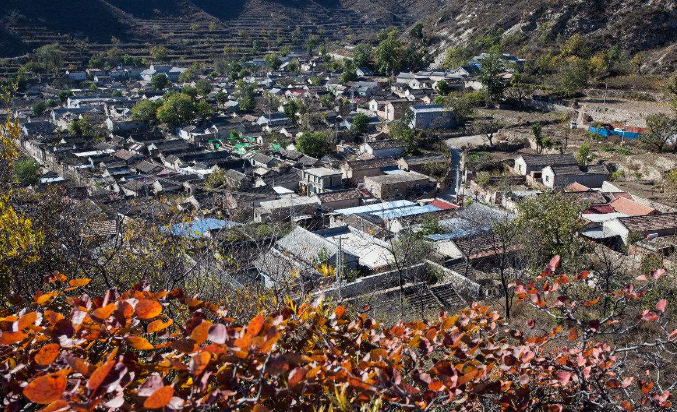

古樸的鄉村總是以溫暖醇厚慰藉著我們的心靈,在城市化快速發展的今天,或許通過我們的努力,可以為雖已衰老卻仍蘊含生機的老村古鎮找到一條適合發展的路,讓斜陽古樹、水色天光不再是記憶中的幻影,讓心靈有一個可以安放的故鄉。

鄉愁是中華民族傳統文化的核心元素,故鄉是每一個人心中永遠抹不去的記憶。當一個個古村落悄然消逝之時,“鄉愁”就只能是內心的一絲遺憾,無處安放、無處釋懷。

所以,保護古村鎮勢在必行且刻不容緩。正如著名作家馮驥才曾經說過:“每座古村落都是一部厚重的書,不能沒等我們去認真翻閱,就讓這些古村落在城鎮化的大潮中消失不見。”

國家要加大對古村落保護工作的引導,制定更加全面、科學、精準的保護舉措,吸引鼓勵更多主體參與其中,推動中國古村落保護和發展事業健康有序發展。各地方和開發主體要充分結合古村落的資源和文化稟賦,有序合理的開展古村落建筑群的修復、保護、開發工作,保持古村落的“原味”。

古村落的“原住民”也當做好保護的參與者和監督者,或還鄉創業,支持開發,或積極配合,理解開發,用自己的行動守住鄉情。只有各方凝聚共識,共同發力,才能避免更多的古村落在時間流逝中慢慢消失,在不合理開發中被二次破壞。

留住古村,留住鄉愁,留住文化的根。保護為先,方能讓形態各異、風情各具、歷史悠久的傳統村落“活”下來,發展為徑,方能讓有文化、有內涵、有特色的古村落“火”起來。期待在保護和發展中,人們的“鄉愁”可以美麗安放,文化的根脈可以賡續綿長。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|