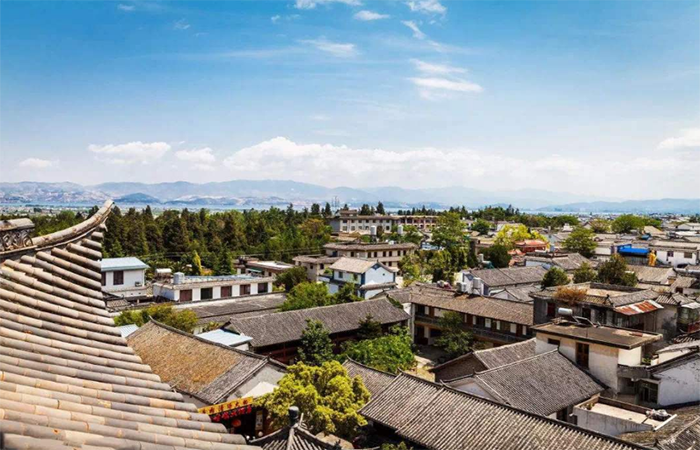

“方宅十余畝,草屋八九間。榆柳蔭后檐,桃李羅堂前。曖曖遠人村,依依墟里煙。狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛。”陶淵明的《歸園田居》是對耕讀生活的最真切的描述。

中國社會的封建時代較之于歐美封閉而漫長,其最具典型的形態是農耕經濟,最直接的外在表現是田園風光和鄉土風情。而在后工業革命時代,“回歸鄉村”更有現實意義,其不僅是反映了現代城里人向往的一種生活方式,更是一種鄉村情懷和鄉愁情結。

中國鄉村是未來最稀缺的旅游資源

鄉村不僅有陶淵明筆下浸潤于古老土地的鄉村情境和美好意蘊,更有沉淀在骨子里的、濃厚的農耕文明和精神。事實上,中國5000年的文明就是鄉村主導的文明,現今尚保留下來的近300萬個古村落攜帶著中華文明的密碼,承載中華民族不同歷史時期的仍存活的文明形態和文明歷史。從歷史的視角來看,離開鄉村就無法解讀中華文明。

中國古村的格局、建制、雕刻、牌匾等都寄寓著文化意象,它不是一堆生硬的古建筑群,而是被中國文化浸潤滋養透了的文化、科技、美學、教育、民俗等多種因素的復合生命體,是千百年來人們耕讀生活的棲息地,寄托著鄉民居住、勞作及崇文、敬天、祭祀等宗法關系與情感。

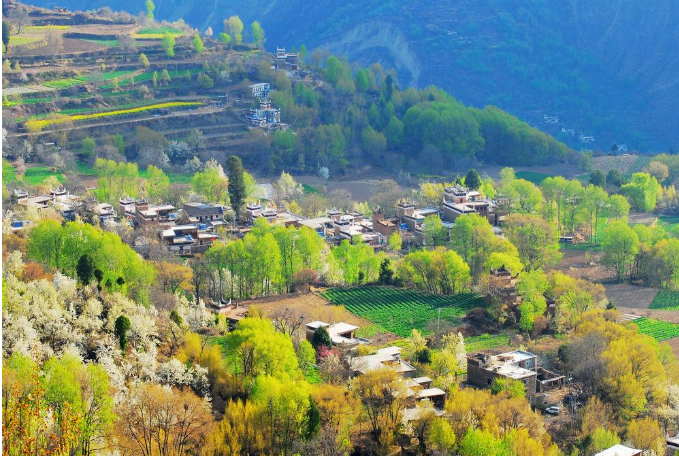

從這個角度來看,包括鄉村建筑和田園在內的人文與自然形態是鄉村文化活的載體。這樣說來,鄉村真正的價值是中國文明、文化之根。部分苗族人仍使用著我們4000年前的太陽歷,姊妹節、茅人節堪稱東方最古老的情人節,許多少數民族會說話就會唱歌,會走路就會跳舞,這樣一種無憂無慮、淳樸快樂的生活方式,是兒童時代才有的。這些元素深切揭示了東方社會形態與文化之謎,全息包容了古代社會民間經濟、社會、生活與文化的基本元素,被譽為是后期中國封建社會的典型標本。

西方文明是從古代工商業經濟基礎上形成的城邦文明開始的,是以城市為中心的文明。我們可以說,世界上最美、最具有歷史與文化內涵的城市在歐洲,但世界上壽命最長、最完善、最成熟的鄉村定然在中國,中國的鄉村有文化、有歷史、有家族、有獨特的生活方式。這樣說來,中國鄉村的價值不僅屬于中國,而且屬于整個世界,中國的鄉村是人類文明的一個巨大遺產。

近年來,歐美甚至韓日國家的游客,專往中國最偏僻、最封閉的地方拍跑,甚至一頭扎進我國一些幾乎沒有怎么開發、還處于原生狀態的鄉村,而非那些已經開發成熟的景區。他們所追逐的就是迥異于城市環境的生態和生活,所體驗的是中國5000年的文明和文化。

總之,中國鄉村攜帶著中華文明的基因,有文化、有歷史、有家族、有獨特的生活方式,離開鄉村無法解讀中華文明。中國鄉村的價值不僅屬于中國,而且屬于整個人類,那是我們生活的凈土,我們靈魂最后的棲息地,我們共同的家園。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|