黨的十九大以來,國家堅持把鄉村振興和文化振興進行有機結合,大力傳承中華優秀傳統文化,進行“文旅融合+鄉村振興”模式。我國是傳統農業大國,農耕文化蘊含優秀思想價值、人文精神,如何結合時代要求,在保護傳承的基礎上進行創新性發展。

1.活態化

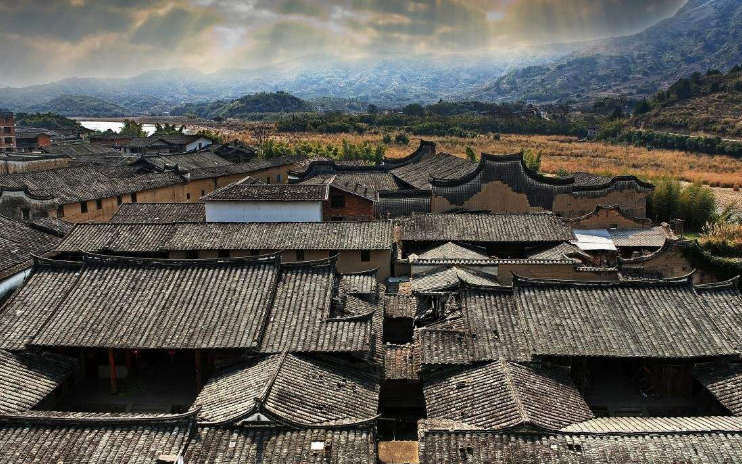

我國是歷史悠久、幅員遼闊的農業大國,自然與人文的地域性差異創造了種類多樣、特色明顯、內容豐富的農業文化遺產。體驗經濟時代,將文化遺產束之高閣已經不是最佳的保護方式,以活態化的方式呈現鄉村民間技藝和農業藝術作品才是最好的選擇。

2.體驗化

深度挖掘農耕文化,將農事活動與休閑旅游度假相結合,通過原鄉、原俗的農耕體驗傳承農耕文明。如選擇一些有趣的農業活動,做好活動組織及安全預案,讓游客參與到豐富的農業生產活動中來,從而體驗到“鋤禾日當午,汗滴禾下土。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”的稼穡之苦,讓游客在趣味的農業勞作中明白一飯一食來之不易,學會尊重勞動、敬畏土地、珍惜糧食。

3.科技化

隨著互聯網、人工智能等現代技術的不斷發展,農業也逐漸步入信息化科技化的發展階段,這助推了農耕文化的華麗轉身。田園小火車、3D麥田漂流記、VR麥田、機器人麥田守望者、無服務員智能餐廳、高仿真耕作雕塑、食品加工流程、稻田聲光電藝術、溫室農業、太空農業、立體農業、體感植物等新一代休閑農業產品,都可以讓游客體驗多元的農耕文化。

4.藝術化

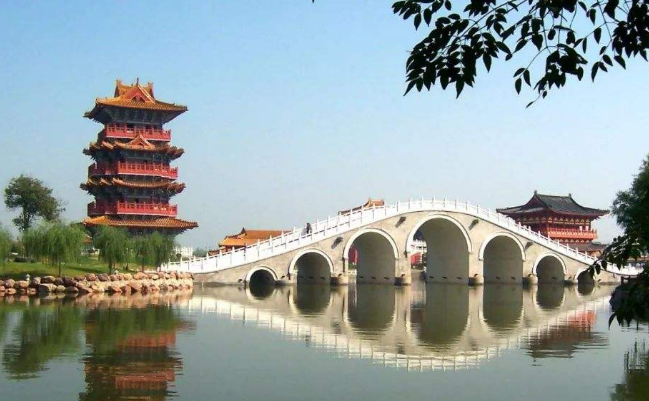

一切藝術皆源于生活,因此農業和藝術具有天然的淵源。古代的農具、生活用具、祭祀舞蹈、生產謠諺等,都是人民在生產實踐過程中不斷總結、創造、改造形成的。在更加注重旅游審美性的當下,農業成為藝術造景的重要來源之一,如七彩花田、稻田畫、麥田怪圈、茶海梯田、稻田迷宮等充滿藝術氣息的農業景觀大量涌現。

5.文創化

文化創意與農業要素的融合,能夠將地域特色的農耕文化生動、豐富地呈現給消費者,也可提升農產品的情感及多重消費價值。這是延伸農業產業鏈、提高農業附加價值、塑造農業品牌形象的有效手段。

6.游戲化

我國的農耕文化,凝聚了國人幾千年的生產和生活智慧,豐富的農業科技和農業工具可以被轉化和創新利用,成為當下熱衷的旅游爆款產品。

7.節慶化

農業嘉年華是以農業生產活動為主題,以狂歡活動為表現形式的休閑農業活動,是拓展都市現代農業實現形式、發展方式、運行模式的一種新探索、新實踐。

8.全息化

全息農業,是將地理信息、網絡通訊、人工智能等高新技術與生態學、植物學、土壤學等常規農業科學有機結合,在尊重各類生物自然生長規律的同時,充分挖掘利用萬物相生相克的天然機理,致力于強化人類和動植物自然進化的生命記憶信息,從而打造生物內循環生態鏈的農業開發模式。植物網紅、智慧種植、全然養殖、四季養生等,都是全息農業的典型應用方式。

全息農業將中國傳統農耕文化與當代智慧科技無縫連接,兼顧農業生產、生態環境和生命健康,全息化是農業順應消費升級趨勢,滿足人們對無公害、無污染、更多營養、更多能量等高品質生活要素需求的重要發展方向,有著巨大的推廣價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|