從鄉村走出來的人們,常覺得故鄉美好,但習慣了城市生活的人們,如果在鄉下久居,常因為沒有便利的現代化生活與設施而發愁。回家過年,一直以來是國人的信仰,而在歸家的路上,人們總是懷著那淡淡的鄉愁。

如何才能讓故鄉既留下我們的人,也能留下我們的心?這是北京城建設計發展集團建筑藝術創新中心一直研究的一個方向。

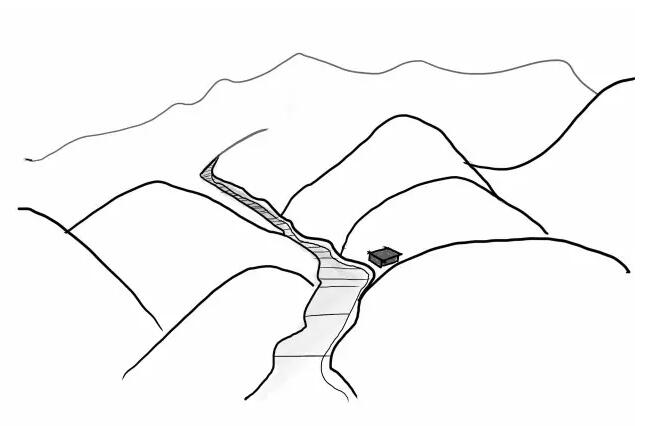

△浙江淳安千島湖山谷住宅位置

鄉愁|項目緣起

△姜先生的家鄉被群山環抱

在北京工作了許多年的姜先生,也在思考歸鄉的問題。他的家鄉在浙江淳安千島湖,那兒有一個名叫“云塘”的古村落,群山環抱。姜先生說,有一首名為《云塘水》的古詩曾經專門寫這座村子。

積水成池沼,白云時與閑,不愁明月盡,自有夜珠還。

他說那兒“有童年,有帶自己長大的祖母的影子。徽派建筑天井中的一片天空,還有天空下的繁復雕花,是怎么也忘卻不了的。”

△古村中群集著徽派建筑

△幾近廢棄的徽派老宅內部現狀

姜先生要重建這記憶。這座古村附近有一座山谷,姜先生在山谷中承包了六七十畝地,并且買了一棟幾近廢棄的徽派老宅(自己家的宅子已經在多年前被拆掉),移建到已承包的山谷中。

老宅新生|傳統重構

需要移植的這棟老宅是典型的徽派建筑,白墻黛瓦之內,坡頂向內形成天井。極引人矚目的是房屋的木結構以及保存十分完好的木雕。

△老宅梁、枋、斗拱、雀替等位置上皆可見徽派木雕

徽派建筑的木雕,根據建筑物體的部件需要與可能,采取圓雕、透雕、鏤空雕、高淺浮雕等方式,在這座老宅中,這些手法基本上都能看到。梁、枋、斗拱、雀替等位置上皆可見。題材有動物,有植物,也有不常見的桌案景致。

這座老宅挪移到山谷中去之后,如何與老房子比鄰而居,同時又能在老房子中容納現代生活,成了設計師需要考慮的問題之一。

△山谷周邊環境,松海、竹林就是老宅的伴侶

與就地改造相比,一幢老屋挪移之后再改造,為設計帶來了一些“創造的自由”,但同時也帶來與新環境相融合的問題。主人姜先生說,“這種老宅子,本來就屬于山的,松海、竹林就是它的伴侶。”

建筑師認可這種提法:主人所喜愛的這座老宅不會被“脫胎換骨”式重構,其基本結構大致會按原來的樣貌重新搭建。但建筑師也不希望這個宅子被“博物館式”保存。它是仍然需要被人使用的,是一座活的建筑,移建改造之后,人走在地板上仍然能有“咯吱咯吱”的回響。

360度無死角觀覽老宅

△總圖關系

在這次建筑改造的過程中,建筑師堅持的原則是“舊歸于舊,新歸于新”。舊宅子有厚重的歷史美感,但卻難以滿足現代人的對居住的要求,比如衛生間、廚房等部位。而業主不希望自己所喜愛的老宅被“脫胎換骨”式的的重構,也同樣不希望她被“博物館式”的保存,她應該仍然被人使用,所以在設計過程中,建筑師最大限度的保留原有的元素甚至結構體系,只是進行“外科手術”式的、必要的改造,盡量保留并加強業主對于家鄉一些記憶的元素。

△建造示意(gif)

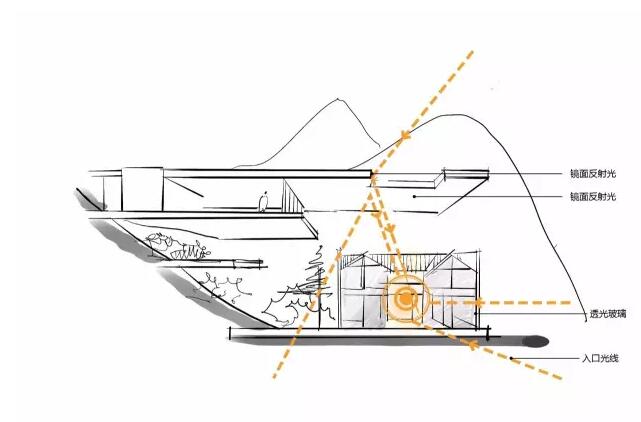

新建部分位于老建筑背后,是一個通高的空間,展示出徽派老宅非常精致的木結構,使人能從“剖面“角度欣賞老建筑的美。

△空間示意(gif)

△老宅“挪建”與新建部分關系示意(gif)

△人視點效果圖,可以看到有鏡面效果的新建屋頂

新建的建筑部分盡力伸出,在老宅上方形成一個好似有寬闊胸懷的屋頂,同時,這個部分表面設計出鏡面效果,反射出老宅頂部,使人們一仰頭,便能從“平面”角度欣賞老建筑,使人們看到不曾得見的建筑之美。

△后部透視,仰頭便能從“平面”角度欣賞老建筑

從四水歸堂到四光歸堂

江南傳統住宅,屋頂內側坡的雨水從四面流入天井,這種布局俗稱“四水歸堂”。形成這種布局的,是有著內斂氣質的片片青瓦組成的屋頂,這是極美麗的建筑元素。

△即使是晴朗的白天,徽派傳統民居內部也常常是光線昏暗的

不過,傳統徽州民居的建筑結構,常常使得住宅內部光線昏暗。

而新建建筑的斜開口,可以將自然光線反射到老宅深處,傳統四水歸堂的概念,將成為“四光歸堂”,將大大改善挪建后的老宅內的人居品質,也使人們在精神上與鄉居周遭的環境相融洽。

△四光歸堂的示意剖面

△前部透視效果圖

老宅改造完成,基本能滿足業主及其家人的居住需求,但是,滿足于這些基本要求,依然只是解決了在農村的“生存問題”。如果想長時間地留住人,就必須發展其他產業,提高生活質量。業主姜先生也意識到這個問題,提出擴建之后做民宿和種植鐵皮石斛的構想,建筑師團隊也提出了結合景觀設計種植有機水稻的想法,得到了業主的支持。

最終,建筑師期望加建部分的效果是使建筑外表歸隱于自然,使空間體驗融于自然,建筑將退居自然環境與傳統環境之后,內部體驗也因此傾心于自然。當人們踏足于此,精神隨自然之光游走,仿佛將真正抵達心田的寧靜。

△屋頂效果圖,水面是另一種鏡面,使建筑外表歸隱于自然

項目信息

建筑師:張巖、張利

項目名稱:千島湖民宿項目概念及2號地設計方案

設計團隊:北京城建設計發展集團?建筑藝術創新中心

項目地點:浙江淳安

設計時間:2016-2017

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|