佛教僧尼修行弘法的地方,通稱為“寺院”;禪宗則稱為“叢林”。“寺”原為我國古代官方接待四方賓客的官署,如鴻臚寺、太常寺等。東漢永平年中,西域僧人迦葉摩騰與竺法蘭來到中原,初時便是招待他們住在鴻臚寺,后來漢明帝敕旨興建白馬寺,明令該寺為迦葉摩騰與竺法蘭的安居處所,后代僧尼的住所因此通稱為“寺”。

所謂“院”者,原亦指官舍,后因唐高宗敕建大慈恩寺作譯經院,于是成為佛教建筑物稱“院”的濫觴。“院”一般均較側重文教事業,如講經院、譯經院等。

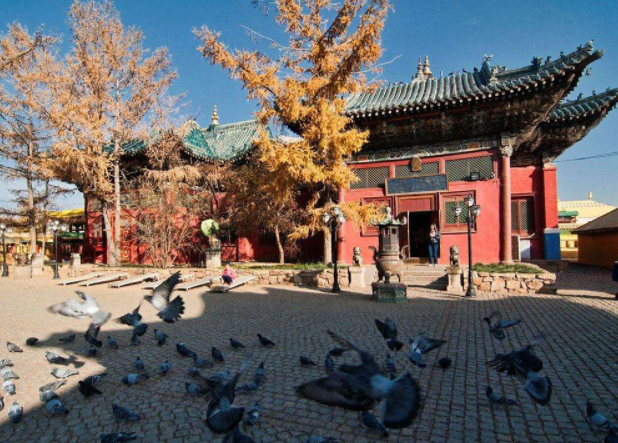

在印度佛陀時代,最初稱寺院為“精舍”,例如設于中印度王舍城的竹林精舍與舍衛城的只園精舍,便是佛教最早的寺院;由于當時精舍大都建筑在都城郊外幽靜的林地,故又稱“蘭若”,意即寂靜之處;又稱“伽藍”,意指僧眾所居的園林。直到后世,一般以一所寺院的完成必須具備七種建筑物,特稱為“七堂伽藍”。

寺院具有弘傳佛法的功能,佛陀住世時,講經說法的地方稱為講堂;講堂本為寺院的建筑物之一,猶如今之教室,佛世時只園精舍便有七十二間講堂,可見廣建講堂本為佛陀所倡導,后世則直接指稱寺院為講堂,講堂于是成為寺院的別稱之一。

寺院也是修行佛道的所在,因此又稱“道場”,隋朝時煬帝曾經下詔,明令天下的寺院改稱“道場”,并將宮中行佛事的場所稱為“內道場”,或稱“內寺”。

寺院又稱“招提”,源于北魏太武帝于始光元年(四二四)造立伽藍,稱為“招提”。意為四方僧房,也就是指自四方來集的各方僧眾均可止宿的客舍;后來稱僧團所共有之物,可供大眾共同使用者為“招提僧物”,或“四方僧物”。

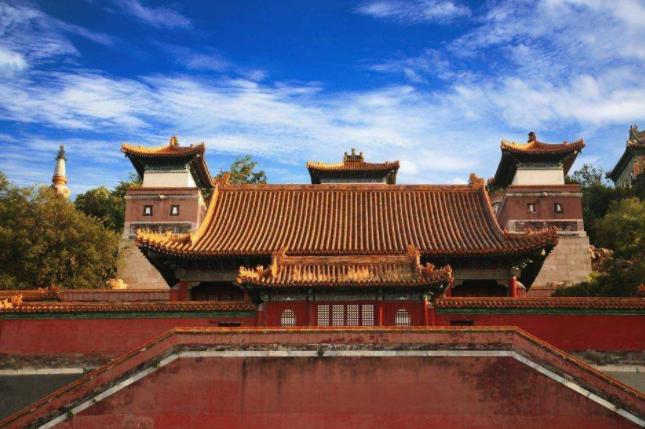

又有將佛教建筑概稱為“浮圖”者,后來漸轉為專指高塔而言。也有稱為“剎”者,因一般均有于佛堂前立“剎”的風俗,故稱寺院為寺剎、佛剎、梵剎、金剎或名剎。韓國至今仍沿習“剎”的稱呼,例如通度剎、海印剎、松廣剎等,在臺灣佛光山也有一處分院名為澎湖海天佛剎。今之僧人對語時,尊稱對方之寺為“寶剎”;南宋高宗時曾將十五所禪院制為“五山十剎”。

在日本,則稱寺院為“坊”,并依寺院的主從關系,稱傳承祖師法的根本寺院為本寺、本山,其屬下的寺院,則稱末寺、末山;在大寺院境內,附屬于該寺院的小寺,稱為子院、支院、枝院、寺中、寺內、塔頭;分布于遠處而不另設住職的寺院,則稱通坊、通寺、支坊、兼帶所、掛所等;本山的支坊,則稱為別院、御坊。

此外,依《只園圖經》之說,寺又名凈住舍、法同舍、出世間舍、清凈無極園、金剛凈剎、寂滅道場、遠離惡處、親近善處等;現代則又稱會館、學舍、蓮社、念佛會、居士林、禪凈中心、布教所等。甚至古時又將女眾駐錫的道場稱為“庵”或“愛道堂”,男眾住持者為“寺”,或稱“首堂”;乃至依宗派而分講寺、律寺、凈寺、禪寺等,其中禪寺又稱“叢林”,意指僧眾和合居住一處,猶如樹木聚集而不亂生長,表其有規矩法度,所以稱為“叢林”。

叢林如大冶洪爐,是陶冶僧格,修學辦道的修煉所,因此古時有“選佛場”之稱。寺院也等于是學校,重視社會大眾的文化教育,所以寺院是社區的精神文化重鎮,是民族生活、習慣、風俗的凝聚處,也是現代信眾信仰的中心。

今日隨著佛教弘傳日益普及,佛教弘法的空間隨之擴大,寺院的功能應作具體的發揮,因為人們到寺院中來,除了滿足宗教生活的需要之外,在更高層次文化里,寺院又具有多種教育的效能。現代的寺院設立圖書館供人閱讀佛教典籍;提供視聽中心、簡報室介紹佛教文化史跡;有會議室可以研討、座談、開會;有講堂可以布教弘法、舉辦活動來引導人心向善,達到凈化社會的功效。如此,能使寺院發揮多項教育、文化等功能,為大眾服務,廣植福德來成就菩薩道。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|