定慧寺始建于東漢興平年間,距今已有1800多年歷史。原名普濟寺,宋朝時稱普濟禪院,元代改稱焦山寺,清康熙南巡來游焦山時將春改名為“定慧寺”,一直沿用至今。“定慧”二字,取于佛家“由戒生定”,因定發慧和寂照又融,定慧均等之意。

“定”,即去掉一切私心雜念,思想高度集中;“慧”,即由“聞、思、修”三條途徑來增長智慧。“定慧”二字是佛家修行之綱領,可見“定慧”二字頗有深意。定慧寺規模宏大,明代為全盛時期,有殿宇98間、和尚3000人,參禪的僧侶達數萬人,加上定慧寺兩旁還有18個庵寺,稱“十八房”,故在佛教寺廟中有著顯赫地位,是中國古代著名的古剎,曾有“十方叢林”、“歷代祖庭”之稱。

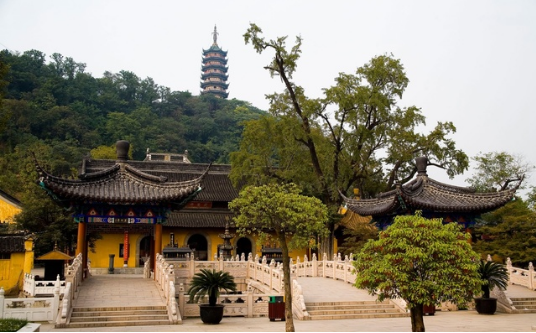

定慧寺的山門朝南,面對象山,游人在此展望,富有“大江東去,群山西來”之感。山門高度雖然不大,但頗為古色古香,莊嚴典雅。門前有一對明代石獅在鎮守山門,威武森嚴。門楣上有“焦山定慧寺”匾額,為茗山大佛師親書。山門兩旁懸掛有一副頗有氣魄的楹聯:“長江此天塹,中國有圣人”。

在山門迎面的照壁上有明代進士胡纘宗所題的“海不揚波”四個大字,顯示了佛教世界清平之意。走進山門,穿過天王殿,定慧寺天王殿前有一座木結構的古式方亭,亭中豎立一塊石碑,碑面上刻有乾隆第一次南巡時作的《游焦山歌》,背面是乾隆第三次來焦山時作的《游焦山作歌疊舊作韻》。因是皇帝手書刻碑建亭,故“御碑亭”。

大雄寶殿是定慧寺的主體建筑,仍保持明代風格,屋頂雕龍描鳳,圖案精美,國內外罕見。殿堂金壁輝煌、巍峨壯觀。殿內有一盞長明燈高懸在半空,清康熙皇帝所寫的“香林”兩個大字閃爍于燭光香煙之中,充滿著莊嚴肅穆的氣氛。大殿正中供奉著釋迦牟尼、藥師、彌陀三尊大佛高座在蓮花寶座上,面容和藹慈祥、莊嚴肅穆。大殿兩旁分別排列著十八羅漢像,造型生動,姿態各異,臉容不同,個個神彩奕奕、栩栩如生。

主佛的背后,為海島--善財求法壁塑。海島正中為觀世音,左善財,右龍女分別守衛在兩旁。其它神仙分布在海島各處,這些佛像是根據佛教《華嚴經》的“善財五十三參”的傳說來塑造和布局的。整個海島圖表現了學佛修行的過程,透出佛國的莊嚴。大殿前還有兩株近500年的人稱“活化石”的銀杏樹,高大參天,雖然歷經千載風霜,卻仍然枝葉繁茂,雄姿不減當年。明代銀杏,春華秋實,至今依然果實累累,不愧為焦山一大勝景。在大雄寶殿西側的院里,有一口人工井,號稱“東泠泉”,相傳是焦光煉丹取水之處,亦稱煉丹井。

定慧寺東的觀瀾閣是乾隆皇帝南巡時逗留的行宮,是一座精致小巧的古雅庭院,行宮為兩層建筑,古代閣外驚濤駭浪,波瀾壯觀,潮聲振天,故名觀瀾閣。閣前有一排古楓楊挺拔秀麗,樓上下東、南、西三面是明窗若鏡,在樓上長廊觀賞江景,視野開闊,近看花木扶疏,遠眺江波洶涌,白云隱逸,群山急秀,真是一幅美妙的圖畫。

華嚴閣位于定慧寺西南,面臨大江,背倚峭壁,是一座兩層樓的臨水建筑。華嚴二字出于《華嚴經》,比喻這里是“百花齊放,包羅萬象”的勝境。樓上廳堂正中掛有“一片浮玉,十分江景”的對聯,對登樓觀景有畫龍點睛之妙。華嚴閣是賞月的佳地,金色的秋夜,是焦山最富詩意的十六景之一。每當皓月當空,江上銀濤萬傾,波光粼粼,碧空如洗,交輝相映,蔚為奇觀。

仿佛置身于水晶宮,恍若進入仙境。在華嚴閣門北邊的花墻上嵌“龍飛鳳舞”四個大字,是清代的兩江總督徐傳龍的手跡。相傳每逢五月端午節,為了奠祭愛國詩人屈原,鎮江居民在此賽龍舟,這時焦山上百鳥驚鳴,直飛云霄。“龍飛鳳舞”四個字就是對當年這熱鬧場面的描繪。華嚴閣東側有一個小山洞,人稱“安隱巖”,洞口石壁上嵌有蘇東坡的石刻畫像和焦山十六景詠詩,可見焦山景色之勝。

吸江樓聳立在焦山東峰絕頂,原名吸江亭。吸江樓位于焦山東麓的絕頂。樓上四面開窗,臨窗遠眺,江江浩瀚,盡入眼底,江濤激浪似與人呼吸相應和,故有此名。因亭內四面有木雕佛像,所以又叫四面佛亭。樓呈八角形,整個結構為水泥仿木,有樓梯盤旋而上,回廊四通,八面有景。樓為兩層,上層橫額題有“吸江樓”三字,底層橫額寫有“江山勝概”四個大字。登樓遠眺,大江南北旖旎風光,佳處妙景盡收眼底。江北碧野遼闊,纖陌縱橫,一望無際,江南蒼翠青山,連丘疊嶂。此外視野廣闊,氣象萬千,令人精神頓爽。若夏日清晨登樓觀日出,別有風味,歷來為游人所稱道。

在吸江樓之西不遠處,焦山雙峰之陰的別嶺上,綠竹幽林掩映著一座四合庭院,稱“別峰庵”。別峰乃是指該嶺有別于焦山山頂的主峰(東峰和西峰)之意。清代大書畫家、詩人鄭板橋當年曾在這里讀過書,別峰庵因此名聞遐邇。別峰庵始建于宋代,宋代高僧佛印法師有詩云“絕頂無尋處,何人為指南。回頭見知識,原在別峰庵”。明人章詔又有詩云:“竹密凝無路,云開忽到門。轉看諸院子,獨見一峰尊。”

深山孤寺,人跡罕至的別峰庵,庵內北側有小齋三間,天井中有一花壇,桂花樹兩株,修竹數竿,環境清雅幽絕。這里就是世稱詩、書、畫“三絕”的清明著名畫家、揚州八怪之一的鄭板橋于雍正年間在此攻讀之處。現在過道門頭上題有“鄭板橋讀書處”的橫額,門上還保留著當年鄭板橋手?“室雅何須大,花香不在多”的對聯,面對此情此景,緬懷書屋故人,不由使人產生物是人非的感慨。

由此向西,經百壽亭婉蜒南下,就到了焦光三拒御詔不肯出仕的三詔洞。相傳是東漢末年焦光(先)棄官隱居在此。焦光學術高深,精通醫學。他生活清貧,衣食簡樸,以樵柴為生,終年為周圍漁民診治。當年漢獻帝劉協曾三下詔書請焦光出山做官,他不愿和腐敗的朝庭同流合污,世稱“三詔不起”;后人為了紀念這位隱士,將此洞稱為“三詔洞”,改樵山為焦山。

三詔洞,洞門面江,洞內塑有焦公座像,身作隱士服,腳穿草鞋,右手執書卷,儀表大方,正襟端坐,形象生動。由三詔洞西行,沿石級而上,半山腰有一座六角亭,是明代天順治年間所建。亭名取自李白“登高壯觀天地間”的詩意。

登亭遠眺,只見白水青山,江山景色薈萃于此,自然壯觀美麗。亭柱上刻有三副楹聯。其一云:“江天共一覽,心跡喜雙清”;其二云:“砥柱鎮中流,此外好窮千里目,海門吞夜月,何人領取大江秋”;將焦山的景色氣勢,描繪得淋漓盡致。亭旁有千年六朝古柏,挺拔瀟灑,似矯龍昂首,頂天立地,至今還枝葉茂盛,蒼翠蔥郁,自成一景。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|