興字頭,林字腰,大字下面加個火燒,這個字讀作(cuàn),你讀對了嗎?位于北京西郊門頭溝區齋堂鎮,有一個古村,叫爨底下。爨底下村位于北京西郊門頭溝區齋堂鎮,川底下村,實名爨底下。因在明代“爨里安口”(當地人稱爨頭)下方得名。

“爨”字從字意解釋為:家,永不分爨,即永不分家。為:灶,燒火煮飯。為:姓,陜西省歧山縣有爨家莊,全村千口余人皆姓爨。此字難寫難認,會寫則成爨,不會寫則成一片,故而用諧音“川”字代之,但仍發爨音。最早是在1942年為方便抗日干部特別是外地抗日干部通訊聯系,將“爨”改成“川”,爨與川并用至五十年代末,基本就不用爨字了,1995年搞旅游開發后,爨字又大放熠彩。

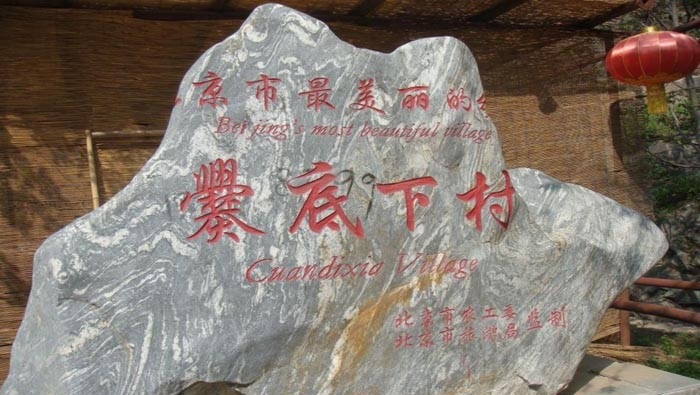

爨底下村口樹有一塊牌子,寫著“中國最美鄉村”。這個古山村在2009年度被評為“北京最美的鄉村”是,它中國古典建筑中的瑰寶,它蘊含著深厚的北方建筑文化內涵,就文化藝術價值來說,在中國屬于珍貴之列。

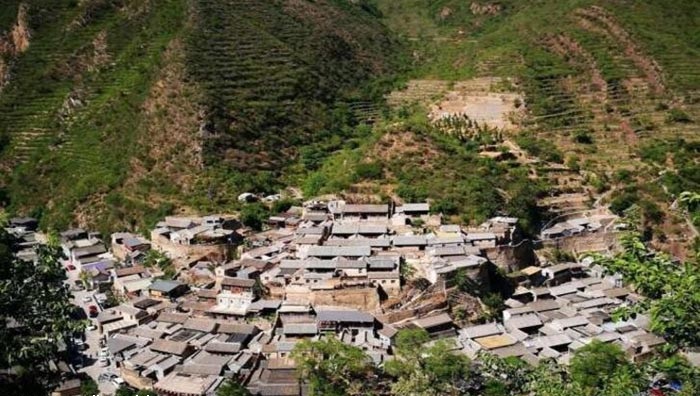

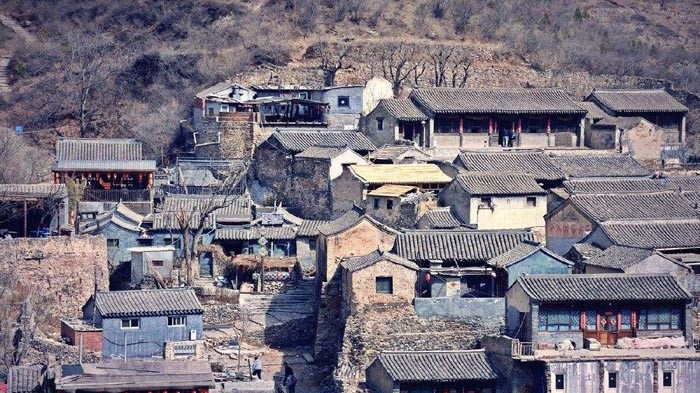

爨底下村距今已有400多年歷史,爨底下村坐北朝南,建于緩坡之上,層層升高,依山而建,依勢而就使得每家采光、通風、觀景視覺都具最佳效果,充分體現了人與建筑,建筑與環境的完美結合。現保存著500間70余套明清時代的四合院民居,是我國首次發現保留比較完整的山村古建筑群。

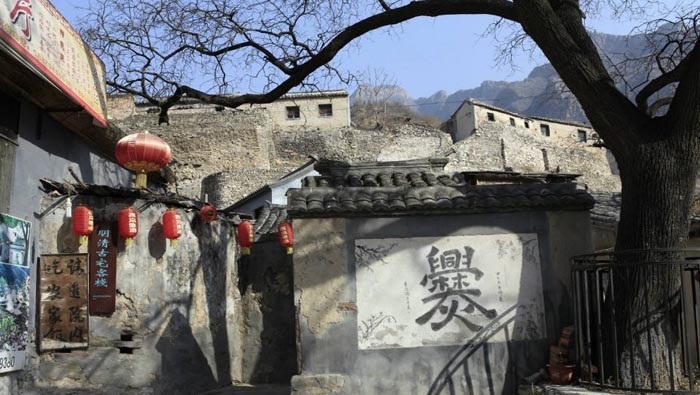

全村結構嚴謹,錯落有致四合院整體精良,布局合理,建筑風格既有江南水鄉窗、樓、室等細節、局部處理上的風韻,又有北方高宅大院恢弘整體的氣勢。灰瓦飛檐、石壘的院墻凝重厚實中透著威嚴、恬淡平和中積淀著深厚的文化,被稱為“京西的布達拉宮”。門樓等級嚴格,門墩雕刻精美,磚雕影壁獨具匠心,壁畫楹聯比比皆示,用料考究,做工精細,裝飾華美。

古民居以清代四合院為主體,基本由正房、倒座和左右廂房圍合而成,部分設有耳房、罩房。主要分為山地四合院、雙店式四合院及店鋪式四合院。四合院的附屬建筑主要有門外影壁、門內影壁、門樓、拴馬樁、上馬石、荊芭棚等。

爨底下的四合院正房多大,廂房多大,門樓開在那邊,中軸線在哪兒,完全靠風水學所規范。左青龍,右白虎,前朱雀,后玄武,其建筑思想相同。在工藝上也講究干磨細擺,磨磚對縫。部分爨底下的建筑外墻現在還留有中國大陸特定時代下的標語。

“一線天”名符其實,上面只露一絲天光,兩側山石夾道,彎彎曲曲,內部能容納一輛汽車行駛,這里是通往柏峪和黃草梁的必經之路,在里面行走,頗有“曲徑通幽”的感覺。

爨底下古村已經成為中國3A級景區,2003年被中國國家建設部,國家文爨底下村跟著時代的節拍,民俗旅游業蓬勃發展,“農家樂”旅游、服務已成為村民的一種時尚。爨底下村被評為首批中國歷史文化名村,區級革命傳統教育基地,也是北京著名的旅游地,京西傳統教育基地、影視基地。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|