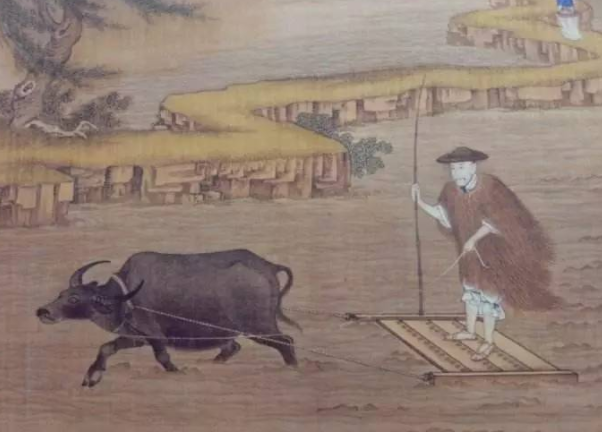

農耕文化,從遠古走來,猶如涓涓細流清脆不息;農耕文化,從汗水中走來,猶如滴滴泉涌匯聚成河奔騰不息;農耕文化,從智慧中走來,猶如璀璨的明珠熠熠生輝。它,成為人們的鄉愁——露從今夜白,月是故鄉明;它,成為人們的精神家園——發奮忘食,樂以忘憂,不知老之將至;它,成為中華文化之根——神農嘗百草,天地共相融。農耕文化成為五千余年中華文明一顆璀璨的明珠。然而,在工業化、全球化撲面而來的今天,農耕文化逐步消失。表現在傳統村落加速消亡、生物物種加速消亡、傳統耕種方式加速消亡、傳統技藝加速消亡。

在加速新舊更替的今天,如何挖掘農耕文化的合理內核,弘揚優秀傳統文化,使之在精神傳承中通過有效的載體生生不息,發揚光大?2018年中央一號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》指出:“切實保護好優秀農耕文化遺產,推動優秀農耕文化遺產合理適度利用。深入挖掘農耕文化蘊含的優秀思想觀念、人文精神、道德規范,充分發揮其在凝聚人心、教化群眾、淳化民風中的重要作用。”為保護優秀傳統文化更加指明了方向。

1.在鄉村振興中統籌謀劃鄉村文化振興,以文化振興為載體,弘揚鄉村文化特色。鄉村文化是我們的精神原鄉。可以說,鄉村文化既是中華優秀傳統文化的起源,也是培植民族優良品質的沃土,更是廣大農民的情感皈依和精神故園。無論社會如何演變、時代如何遷變、鄉村如何嬗變,也不管人們何時離鄉、去家多遠、棲居何處,鄉村永遠是人們抹不掉的記憶和殷殷牽掛,鄉村文化始終是人們揮之不去的濃濃鄉愁。對中國傳統村落文化進行有效保護和全面深入研究,是當前我國文化傳承、文化繁榮和發展的迫切需求。

2.保護傳統自然村落,以民居民俗民化為載體,弘揚“天人合一”的生態文化觀。每個傳統村落都是正在續寫的文明史“大書”。古樸靈秀的湘西古建筑群、堅實粗獷的藏族碉房、形狀各異的福建土樓、精致典雅的徽派建筑……這些散布在全國各處的傳統村落文明形態,都是“文化活化石”。保護古村落既要保護歷史文化遺存、歷史街區等物質載體,也要傳承風土人情、生活習俗、傳統技藝等文化生態。通過保護傳承,使古村落內原住民既有居住活動場所,又有生產生活技能,實現傳統文化的延續和古村落文明的傳承。

3.保護古樹、古木、古存遺跡,以生態文明為載體,弘揚綠水青山就是金山銀山的理念。文物是歷史的絕唱。因為有了文物,歷史才不至于成為“任人打扮的小姑娘”。保護好古樹、古木、古存遺跡這些文物就是保存歷史,保存鄉村的文脈,保存歷史文化名鎮名村的優良傳統。也只有保護好中華歷史文物,才能留住民族的“鄉愁”。

4.保護地理標志品牌,以產業為基礎和載體,弘揚區域特色產業文化。地理標志產品是產地自然因素和人文因素的結晶,是一個地區的形象和窗口,從一定程度上反映和代表了產地歷史和鄉土文化、區域文化。開展地理標志產品保護,就是傳承歷史、弘揚文化、體現風情、彰顯魅力,既可以弘揚民族特色文化,又可以使經濟與文化、資源利用與環境保護相互促進、相得益彰。要以產業為基礎,建設現代農業產業園、農業科技園,培育農產品品牌,保護地理標志農產品,打造“一域一品”“一縣一業”發展新格局。要在保護前提下做好地理標志產品挖掘和開發,在挖掘和開發中使產品得到更好的保護和發展。

5.保護非遺文化,以鄉間無形“奇、特、美”為載體,弘揚農藝工匠精神。一種手藝,一則傳說,一個故事。這些手藝,這些故事,這些文化是中華民族千百年的財富,我們應該去記錄它,傳承它,發揚它。要整理出傳統村落本土手工藝開發的著力點和方向,嘗試建立起一種“藝術+鄉村”的中國傳統鄉村文化與現代科技相得益彰的發展之路。傳統工藝要與學研“聯姻”,為非遺帶來學術和教學資源的支撐、可持續發展的動力。通過非遺研培計劃對傳統工藝集聚地持續進行關注和幫扶,讓傳統工藝賴以生存的土壤更加堅實。政府要以非遺與傳統工藝、學研與現代科技的巧妙結合推動全域文化和旅游的發展,使其成為脫貧攻堅與產業振興的重要抓手。

6.保護農耕文化的首創精神,以節慶為載體,弘揚中華優秀傳統文化。與工業化快速發展相比較,恬淡悠慢的農耕文化往往給國人一種閑適安全穩定的感覺;相對于城市化的駁雜與多變,鄉村則蘊含更多清緩、幽靜、詩意與溫情,它承載著親切鄉音、深摯鄉情,以及古樸的生活、恒久的價值和不老的傳統。茶始中國,茶為國飲,中國茶文化具有幾千年的歷史,深深地滲透到了中華文化的各個方面,為中國人民乃至世界人民所喜愛,建議每年農歷的谷雨節或4月20日為中國茶節;并將中囯茶文化申請為世界文化遺產;設立中國茶業協會。

7.保護涉農企業優秀文化的成長,以人才培養為載體,弘揚寧靜守制的鄉村人文生態。鄉村振興,人才先行。黨的十九大報告提出,要培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的“三農”工作隊伍。要培養本土人才,讓熟悉農村情況、熱愛農業農村工作的人留得住。要鼓勵各個地區尤其是發達地區根據各自的發展條件,制定出城鄉一體的公共服務制度,實現城鄉一體的基礎設施和社會保障,這是保證人才回流農村、實現安居樂業的重要前提和根本保障。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|