貢川鎮位于永安市北郊,距城18公里。貢川,古名“貢堡”,是全省唯一的城堡式古鎮貢川鎮歷史悠久,史書上記載的就有探花2名,進士24名,舉人貢生300多人,全國著名思想家2人,全國著名音樂家1人,全國著名發明家1人。

貢川文物保護單位很多,省級3處,分別是古城墻、會清橋、筍幫公棧,市級文物保護單位十余處,分別有正順廟、陳氏宗祠、古井、李寶峻故居等。貢川歷史悠久,據考古發現,遠在新石器時代這里就有人類活動。

貢川從古到今走出過許多文人名士,文物保護單位很多。貢川歷史悠久,人文之風濃厚。貢川早在唐代就已建鎮,文脈傳承一千多年。宋朝以來名人輩出,盛極一時,陳姓家族享有“一門雙理學,九子十登科”的美譽。明清兩代,更是進士、舉人、貢生迭出。明末城堡內建有書院,藏書十萬冊。千年荏苒在這里留下了豐富的古跡,有古城墻、會清橋、筍幫公棧、李寶焌(jùn)故居等4處省級文物保護單位以及市級文保10余處。

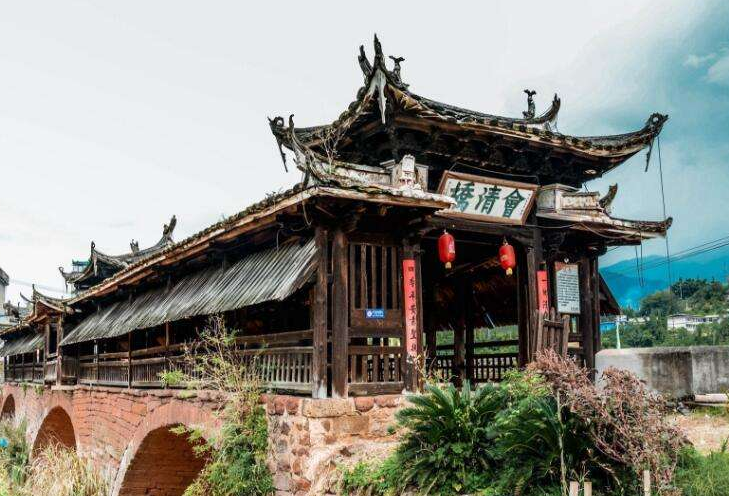

會清橋位于環繞小鎮的貢溪與沙溪河交匯處,因兩溪一濁一清在此匯聚而得名。橋全長41米,橋身兩墩三孔,橋孔最大跨度達13米,廊橋兩側門樓飛檐翹角,精致古樸,中間突出單檐歇山式的樓閣。從遠處看,丹霞石砌成的紅色橋身、厚重敦實的石拱、輕盈纖巧的廊屋,三者搭配得渾然一體,構成一幅和諧優美的畫面。青山綠水間,會清橋靜靜地躺在那里,向歷史敘述著無盡的智慧,展示出一種久遠的地方文化。

會清橋橋面高8.1米,橋身用丹霞石砌成拱券型。橋上建木屋,形成長廊式走道。橋屋11間,56根木柱,橋兩端有門樓,中部是升起的橋亭。橋屋采取五架抬梁式,斗拱則有“一斗三升”、“角背拱”、“駝峰拱”、“如意拱”等,既有實際功能,也有較強的裝飾作用。

貢堡城墻建于明嘉靖四十一年(1553年),貢川籍外地仕官和本地有識之士倡議筑堡自衛,眾人捐銀6000多兩,歷時多年而成。古城墻繞著貢川城一周,原長有3100米,現在遺留了1300米左右,高大約7米,底部都是用青磚筑成,每塊磚重大約15公斤,可以看到這磚上刻有“貢川”、“貢堡”字樣,所以貢川城墻又稱“貢堡”。

在小鎮龍鳳路與延城路之間,縱橫交錯著五條小巷,如今禾鱔巷、進士街巷、朱紫巷仍保留著古堡的巷道風格。有趣的是,每條巷子都有故事,每條巷子都差不多百米長,其中進士街巷不得不去。進士街巷寬約六尺,供三四人并排而行,穿過古老莊嚴的門樓,可見兩側高低錯落的高高圍墻,腳踩的是兩邊鋪鵝卵石、中間青石板的古巷道。翻開史志,永安建縣以來,明代共出了五名進士,而貢川小鎮這條百米長的巷子中,一朝就出了三個,足見當地讀書風氣之濃,文化底蘊之厚。

巷子盡頭有座迄今已三百多年的古屋,防火外墻上刻著“筍幫公棧”,據說這是我國最早的筍業同業公會舊址。門廳上方懸掛清乾隆年間所立的“正直無私”牌匾,大廳地面正中鑲有一塊專門用來記載筍干買賣行情的“公平石”,細節中處處體現當年商家的誠信意識。聽說當年筍業興盛時,沙溪河上,來往木船把優質閩筍運往南北各地,處處一派嘈雜繁忙的景象。這也造就了一批依靠筍干發家致富的當地人,其中李寶焌就因家人經營筍干而得以求學深造,成為中國國內制造并駕駛飛機的第一人。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|