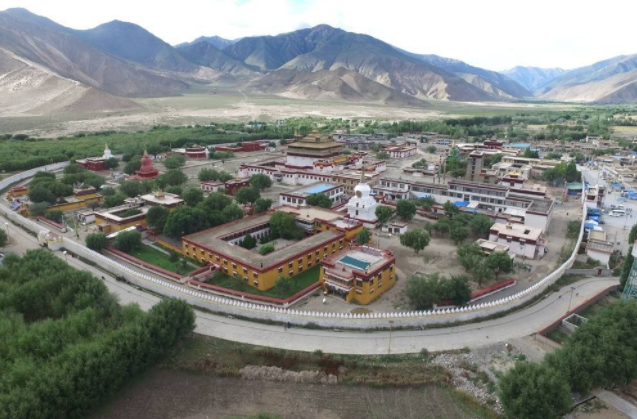

桑耶寺又名存想寺、無邊寺,位于西藏自治區山南地區的扎囊縣桑耶鎮境內,雅魯藏布江北岸的哈布山下。

桑耶寺始建于公元8世紀吐蕃王朝時期,是西藏第一座剃度僧人出家的寺院。寺內建筑按佛教的宇宙觀進行布局,中心佛殿兼具藏族、漢族、印度三種風格,因此桑耶寺也被稱作三樣寺。桑耶寺現有50多僧人。

桑耶寺的全名是“貝扎瑪桑耶敏久倫吉白祖拉康”,藏文含義為“吉祥紅巖思量無際不變頓成神殿”。

8世紀末,時任贊普的赤松德贊篤信佛教,他將印度的兩位佛教大師寂護和蓮花生迎請至西藏弘揚佛法,并決定為他們修建一座寺院。

據《桑耶寺志》記載,公元762年,赤松德贊親自為寺院舉行奠基,歷時十二年建造,到775年終告落成。由于有傳說在初建時,赤松德贊急于想知道建成后的景象,于是蓮花生就從掌中變出了寺院的幻象,赤松德贊看后不禁驚呼“桑耶”(意為“出乎意料”、“不可想象”),后來就把這一聲驚語作為了寺名,于是該寺也就因國王一聲驚語而被命名為桑耶寺。

桑耶寺落成后舉行了盛大的開光儀式。赤松德贊又從唐朝、印度和于闐等地邀請來僧人住寺傳經譯經,并宣布吐蕃上下一律遵奉佛教。因此桑耶寺是西藏第一座具備佛、法、僧三寶的正規寺院,在藏傳佛教界擁有崇高的地位。

9世紀中葉,吐蕃禁止佛教傳播,桑耶寺也遭到封禁。10世紀后期重新開放后,這里遂成為寧瑪派(紅教)的中心寺院。薩迦派統治時期,對該寺進行過修葺,并派遣僧人住寺,此后就形成了寧瑪、薩迦兩派共處一寺的局面。

西藏和平解放后,黨和人民政府極為重視桑耶寺古建筑和寺內文物的保護工作,曾撥給專款進行維修。1962年,西藏自治區籌備委員會將其列為全區要點文物保護單位;1996年11月20日被列為中國重點文物保護單位。2005年,桑耶寺被評定為國家AAAA級旅游景區。

桑耶寺整個寺廟坐北朝南,寺廟的平面為橢圓形,按佛經中的世界構造進行了布局,似一長形院落,占地面積約2.5萬平米。桑耶寺是以古印度波羅王朝在摩揭陀所建的歐丹達菩提寺為藍本興建的,雖然后世因為火災而多次重建,但建筑格局始終保持了初建時的風貌。

整個寺院的布局,是按照佛經中的"大千世界"的結構布局設計而成,是依照密宗的曼陀羅建造的:烏孜大殿代表世界中心須彌山,大殿周圍的四大殿表示四咸海中的四大部洲和八小洲,太陽、月亮殿象征宇宙中的日、月兩殿,寺廟圍墻象征世界外圍的鐵圍山;主殿四周又建紅、白、綠、黑四塔,以鎮服一切兇神邪魔,防止天災人禍的發生。圍墻四面各設一座大門,東大門為正門。

西藏和平解放后,黨和人民政府極為重視桑耶寺古建筑和寺內文物的保護工作,曾撥給專款進行維修。1962年,西藏自治區籌備委員會將其列為全區要點文物保護單位;1996年11月20日被列為中國重點文物保護單位。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|