近年來,休閑農業發展迅猛。數據顯示,我國休閑農業旅游人次高達20多億,產值近500億,帶動800萬人次就業;預計2020年,我國休閑農業接待人次將達33億。

但不少新農人反映,休閑農業并不好做。放眼全國市場,以失敗告終或慘淡經營的例子還真不少。那么,人們對休閑農業的理解存在哪些誤區?又有哪些模式值得借鑒?

做休閑農業,首要一定要以農業為基礎,要把農業一產做扎實之后,再考慮二產三產的加入。休閑農業并不是一二三產的簡單疊加,一定要是一二三產業的高度融合。

其中,最重要的一點,就是設計打造的產品是否迎合游客的口味,是否能讓游客參與進來。

做休閑農業最終沒有成功是有一些原因的。比如盲目投資,缺乏科學性設計,缺乏創意,產業鏈結構不合理,沒有特色,互動性較差。作為消費者,一旦發現毫無特色,勢必不會再來了。

還有選址問題,也就是交通是否便利。休閑農業想做起來需要強大的人流量支持,所以距離城市不能太遠。

再有是缺乏商業性的經營手段,沒有有效的宣傳推廣,同時存在一定的惡性競爭問題。

那么,休閑農業有哪些可行的模式?

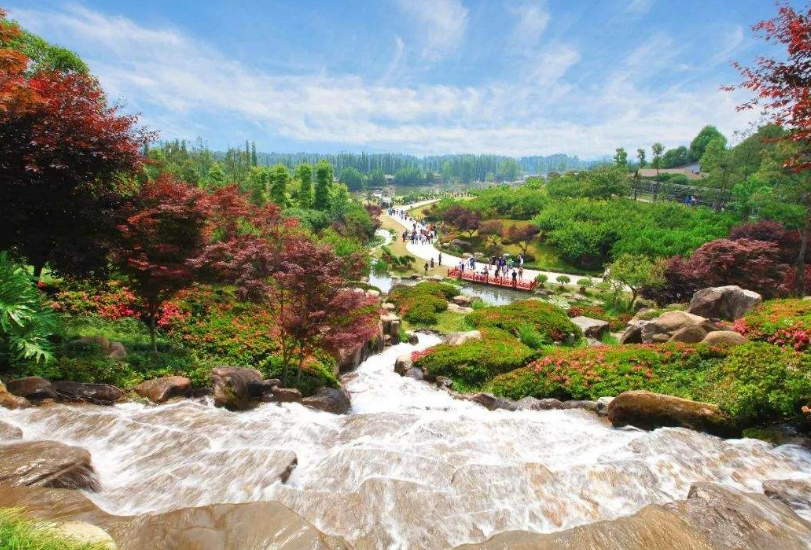

首先是田園農業旅游模式。該模式是以農村田園景觀、農業生產活動和特色農產品為亮點,開發農業游、林果游、花卉游、漁業游等不同特色的主題旅游活動,滿足游客體驗農業、回歸自然的心理需求。

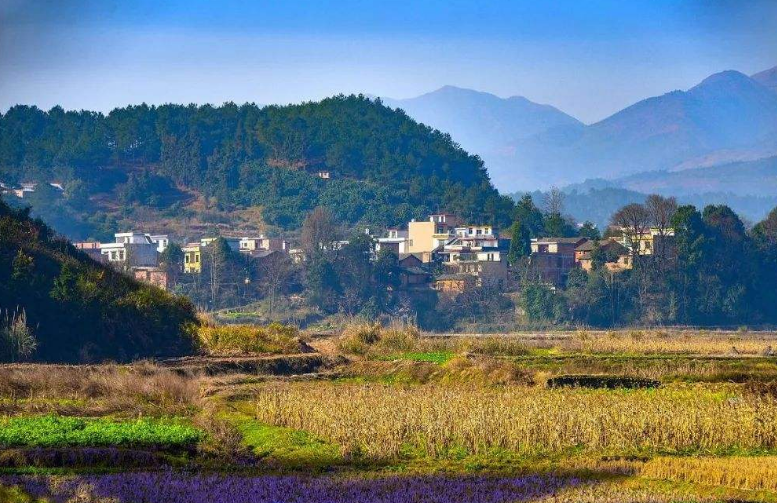

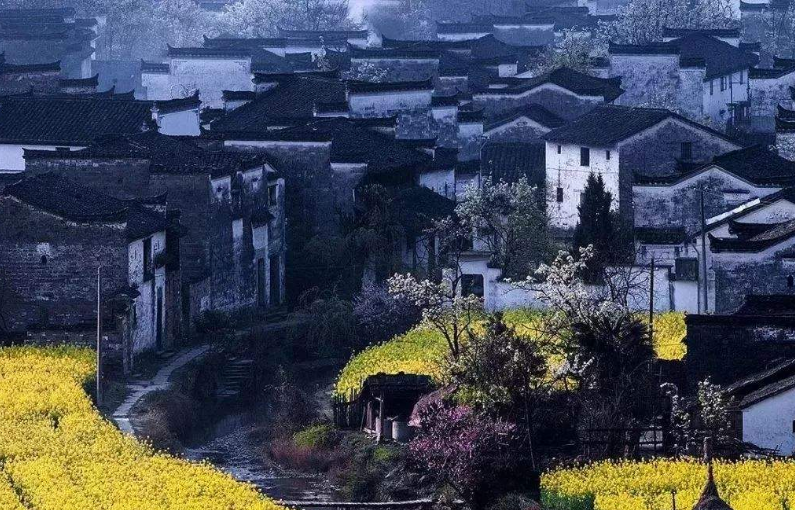

第二種是民俗風情旅游模式。該模式以農村風土人情、民俗文化為亮點,充分突出農耕文化、鄉土文化和民俗文化特色,開發農耕展示、民間技藝、時令民俗、節慶活動等旅游活動,增加鄉村旅游的文化內涵。

第三種是科普教育旅游模式。該模式利用航天農業科普教育基地、農業觀光園、農業科技生態園、農業產品展覽館、農業博覽園等為游客提供了解農業歷史、學習農業技術、增長農業知識的旅游活動。

第四種是回歸自然旅游模式。該模式利用農村優美的自然景觀、奇異的山水、綠色森林、深邃的湖水,發展觀山、賞景、登山、滑雪等旅游活動,讓游客感悟大自然、親近大自然、回歸大自然。

休閑農業是農業舞臺上的主角之一。休閑農業既體現在“休閑”上,又離不開農業本身的屬性。所以,做休閑農業首要的是做好基礎農業;然后需要資金、人才、經營理念等支撐;還要找到合適的宣傳路徑,布局交通線路,建立吃喝玩樂游購娛等一條龍的產業鏈,讓消費者的時間充分利用起來,并對這里念念不忘。只有這樣,未來的鄉村,不僅是農村人守望的美麗家園,也是城市人向往的奢侈品。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|