渼陂古村位于吉安市青原區(qū)文陂鎮(zhèn),距吉安市中心城區(qū)28公里,渼陂古村東至棟頭貞節(jié)坊,南至青東公路,西至地藏閣(養(yǎng)源書院),北至梁仕階墓。始建于南宋初年,已有近千年歷史。

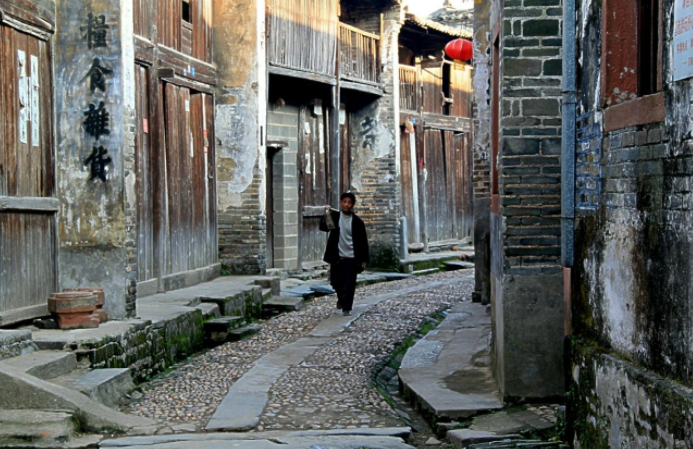

渼陂古村是一座江右民系古村,占地一平方公里,位于青原區(qū)文陂鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心南側(cè),[1]薌峰東立,象嶺西護(hù),瑤山南聳,富水北流、山環(huán)水抱,天然形勝,八卦巷通,水塘環(huán)繞,村中保存完整的明清贛派建筑有367棟,有民居、祠堂、書院、義倉、牌坊、樓閣、店鋪、碼頭、教堂、革命舊居舊址等。

南宋初年,渼陂開基祖梁仕階帶領(lǐng)族中子孫,由廬陵縣純化鄉(xiāng)七十六都甲村徙居渼陂,始建村,梁氏祠堂始建。元末明初,梁氏宗祠永慕堂等村中建筑在兵燹中被毀。明朝正德年間(1519年),梁氏祠堂重建。萬歷壬子年(1612年),僧人朗然在渼陂結(jié)庵,名銅窩庵。天啟三年(1623年),富商梁海華捐金重修銅窩庵,后又在庵旁增建觀音堂、地藏閣。

清朝嘉慶年間(1796年—1820年),地藏閣毀于火。嘉慶四年(1799年),渼陂萬壽宮建成。同治乙丑年(1865年),富商梁顯哲、梁顯召、梁顯豪、梁顯吟四兄弟捐資重建地藏閣,更名為養(yǎng)源書院。光緒二十四年(1898年),渼陂村“義學(xué)會(huì)”建成,規(guī)定村中所有兒童在讀私塾的六年期間,每位每年秋可得稻谷一石,年尾可得錢四百文。

民國七年(1918年),渼陂村儒梁鳳岡作《渼陂村圖記》。[1]民國十九年(1930年),紅四軍在東固根據(jù)地活動(dòng)期間,總部設(shè)在渼陂永慕堂。

1987年,萬壽宮改建學(xué)校。

渼陂古村占地一平方公里,位于青原區(qū)文陂鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心南側(cè),渼陂古村村莊布局前村后街,錯(cuò)落有致,八卦巷道,卵石路面,村內(nèi)28口水塘環(huán)繞,取二十八星宿之意。由贛派建筑二七會(huì)議舊址、曾山舊居、梁仁芥將軍故居、古街、宗祠等組成。古村排水設(shè)施完備。

紅色文化

民國十九年(1930年),“二七”會(huì)議在渼陂村召開,并在會(huì)上作出了攻打吉安的決策。《減字木蘭花廣昌路上》就是毛澤東在這時(shí)期寫下的。渼陂古村舊居梁氏宗祠的永慕堂為紅四軍總部舊址,節(jié)壽堂曾為紅軍醫(yī)院,萬壽宮即贛西南蘇維埃政府,江西省蘇維埃政府舊址,敬德書院為蘇維埃政府總工會(huì)舊址,司馬第即為羅炳輝舊址,義倉曾為列寧小學(xué),“名教樂地”居為毛澤東舊居,“光接斗牛”居為毛澤東、賀子珍舊居。此外,村中還有朱德舊居,彭德懷、黃公略舊居,曾山、毛澤潭舊居,“二七”會(huì)議舊址,梁興初舊居,梁必業(yè)舊居等,古村有紅軍標(biāo)語180多條,多為紅軍在此留下。渼陂古村走出了四位共和國將軍梁興初、梁必業(yè)、梁仁芥、梁必骎。

民俗文化

渼陂古村形成了比較穩(wěn)定的民俗文化。渼陂正月十五“上元宵”和二月初一“下元宵”之分。下元宵,是渼陂人的節(jié)日。全村要舉行舞龍舞獅、游彩擎、踩高蹺、走旱船、扭身歌等各種活動(dòng)。所有表演人員按活動(dòng)項(xiàng)目依次排好長(zhǎng)隊(duì),選準(zhǔn)吉時(shí)出發(fā),在全村主要街巷一邊游行一邊表演。百余人的龍燈隊(duì),81節(jié)長(zhǎng)的龍燈,顏色各異的彩旗,“唐僧”、“濟(jì)公”、“黛玉”等不同的戲劇人物悉數(shù)登場(chǎng),一派熱鬧非凡的景象。“萬壽宮”遺址是娛樂游藝的最佳注解。有小攤百貨和風(fēng)味小吃,還常有戲班登臺(tái)助興。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|