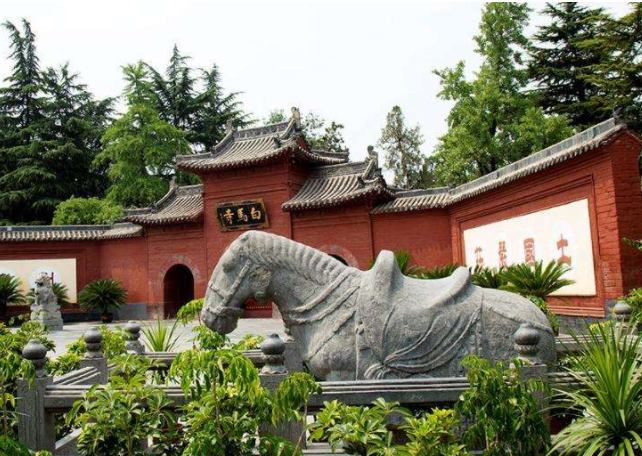

白馬寺位于河南省洛陽市老城以東12公里,洛龍區白馬寺鎮內。創建于東漢永平十一年(公元68年),中國第一古剎,世界著名伽藍,是佛教傳入中國后興建的第一座官辦寺院,有中國佛教的“祖庭”和“釋源”之稱,距今已有1900多年的歷史。現存的遺址古跡為元、明、清時所留。

寺內保存了大量元代夾纻干漆造像如三世佛、二天將、十八羅漢等,彌足珍貴。

東漢永平七年漢明帝劉莊夜宿南宮,夢一個身高六丈,頭頂放光的金人自西方而來,在殿庭飛繞。博士傅毅啟奏說“西方有神,稱為佛,就像您夢到的那樣”。漢明帝聽罷大喜,永平十年,二位印度高僧應邀和東漢使者一道,用白馬馱載佛經、佛像同返國都洛陽。為紀念白馬馱經,取名“白馬寺”。

洛陽白馬寺,位于河南省洛陽老城以東12公里處,是佛教傳入中國后興建的第一座寺院。洛陽白馬寺建立之后,中國“僧院”便泛稱為“寺”,洛陽白馬寺也因此被認為是中國佛教的發源地,有中國佛教的“祖庭”和“釋源”之稱。洛陽白馬寺目前占地約3.4萬平方米,有大小建筑百余間。寺院坐北朝南,為中軸對稱格局,布局規整,主次分明。

藏經閣

洛陽白馬寺法寶閣與藏經閣分別位于清涼臺的東、西兩側,建于1995年,二閣大小形制一樣,重檐歇山式。其中,藏經閣內正中供奉有泰國贈送給白馬寺的《中華古佛》。藏經閣還收藏有《龍藏》、《中華大藏經》、《日本大正藏》、《西藏大藏經》、《敦煌大藏經》等十余種藏經,是白馬寺僧人閱藏修學的地方;法寶閣內供奉著1993年印度總理拉奧訪華時贈送的一尊銅佛像,并收藏有數十種“法寶”。

印度佛殿苑

印度佛殿規劃占地6000平方米,建筑面積為3450平方米。主要建筑包括大佛殿、回廊、牌樓等,布局規整,別具匠心。頂部安裝有玻璃天窗,陽光從天窗投射下去,照射在佛像周圍。大佛殿上下兩層塔身及殿門前牌坊上雕刻有佛本行故事與佛本生故事。大佛殿底部設計有水系,俯瞰大佛殿及水系,猶如盛開的蓮花。

印度佛殿苑方正嚴謹,中心是一個巨大的覆缽式穹窿頂,佛殿下水流往來,噴涌不斷,清澈圣潔;佛殿外回廊環繞,靜謐整齊。整個佛殿苑裝修精工,格調高雅,雕刻美妙,縝密細致,好似西方天國。一座具有印度古典風格的佛教建筑,與中國傳統的佛教寺院并立,她是中印兩國人民世代友好的象征。

泰國佛殿苑

泰國佛殿苑位于洛陽白馬寺古建區西側,有四座苑門,東西南北各一座,其中東門為正門。苑內的主要建筑有舍利塔、四面佛、大佛殿、博物館、流通處、鐘鼓樓、涼亭等,建筑錯落有致、張弛有度。舍利塔二層供奉有釋迦牟尼佛舍利。

舍利塔一層供奉有泰國不同歷史時期最有代表性的9尊佛像和3尊藍琉璃妝金的分別代表著涼季、熱季、雨季的“三季佛”,共12尊佛像。大佛殿供奉釋迦牟尼佛,溫和慈祥,法相莊嚴,高7.2米,重八噸,為銅質貼金像,仿照泰國最美的、泰國人最信仰的佛像帕清拉納佛像而造。大佛殿為整個泰國佛殿苑內的法事主道場。泰國佛殿苑的建成,是中泰兩國友好和文化交流的見證和象征。

緬甸佛塔苑

緬甸佛塔苑位于洛陽白馬寺院古建區西側,與泰國佛殿苑相鄰。整體效果格局整飭,氣象宏偉,寶塔巍峨,雕刻精美,庭院規整,碧草如茵。塔內供奉的4尊佛像均為釋迦牟尼佛,東起順時針依次為佛陀成道相、說法相、布施相、禪定相。殿堂四周墻壁上鑲嵌有4塊大玉雕,表現了佛陀降生、成道、說法、涅槃四大圣事。還有8塊小玉雕,展示緬甸著名的佛塔佛像。大金塔東北方有龍王護佛像,西北方有風動石佛塔。苑內東南方還建有一座小佛殿。

作為中緬兩國人民友好的象征,緬甸佛塔苑受到了社會各界的廣泛關注。緬甸佛塔苑的落成是中緬友好交流上的又一件盛事,必將載入中緬兩國友好交流的史冊。

自安史之亂起,洛陽戰亂不斷,這座千年古剎也隨著王朝的興衰而經歷著一次次的破壞和重建。然而,建筑可以被戰火焚毀,但白馬寺所承載的佛法,早已在神州大地生根發芽。人生短暫,唯有精神能夠長存。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|