實施鄉村振興戰略是一項長期的歷史性任務。要按照中央一號文件提出的實施鄉村振興戰略的目標任務和基本原則,科學規劃、注重質量、從容建設,防止追求速度、防止搞運動。要把黨中央的安排部署與當地實際相結合,圍繞“振興什么”“誰來振興”“怎么振興”的關鍵問題,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。

在“振興什么”的問題上,將建設“美好鄉村”作為主題

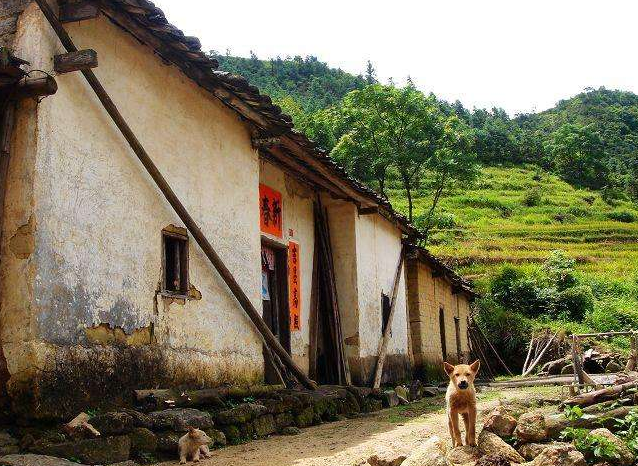

施鄉村振興戰略要按照“農業強、農村美、農民富”的遠景規劃,以“美好鄉村”建設為主題,讓農業成為有奔頭的產業,讓農民成為有吸引力的職業,讓農村成為安居樂業的美麗家園。

習近平總書記在參加十三屆全國人大一次會議山東代表團審議時,進一步論述了實施鄉村振興戰略,強調推動鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興和組織振興,更加明確了實施鄉村振興戰略的主攻方向。

一是以產業興旺為根本,推進品牌建設行動,引領美好產業發展。鄉村最核心的產業是農業,最重要的目標是確保國家糧食安全,最突出的問題是綜合效益和競爭力偏低。要以農業供給側結構性改革為主線,推進農業政策從增產導向轉向提質導向,唱響質量興農、綠色興農、品牌強農主旋律,使農業成為一個具有無限生機的美好產業。

二是以生態宜居為要務,推進綠色鄉村行動,建設美好生態家園。要推進生產、生活、消費綠色化,因地制宜推進鄉村人居環境整治,用綠色點亮鄉村,使鄉村成為農民安居樂業的美好家園。

三是以鄉風文明為關鍵,推進樹正壓邪行動,形成美好社會風氣。要把樹正壓邪作為鄉風文明建設的重要抓手,讓社會主義核心價值觀在鄉村落地生根,使鄉村好習俗、好習慣、好風尚的文明鄉風和良好家風蔚然成風。

四是以治理有效為保障,推進多元共治行動,建立美好管理秩序。要推進以法治為前提實現鄉村治理有序、以德治為引領實現鄉村治理有魂、以自治為核心實現鄉村治理有力的“三治”融合,形成基層黨組織領導、政府負責、社會協同、公眾參與的多元主體共治格局,確保鄉村社會和諧有序。

五是以生活富裕為目標,推進創業增收行動,共享美好小康生活。要構建長效的政策機制,不斷推進城鄉產業融合發展,讓廣大農民群眾具有全面擺脫貧困的能力、創新創業的能力、持續發展的能力,共享現代化的美好生活。

在“誰來振興”的問題上,將實現鄉村自主發展作為突破口

中央一號文件明確了堅持農民主體地位的基本原則,這不僅是鄉村振興的本質和核心,也是鄉村振興的出發點和落腳點,從根本上說是以人民為中心的政治立場決定的。

過去一些地方只注重搞“示范村”,樹立典型樣板,結果加劇了鄉村之間發展的不平衡,造成了鄉村之間在政策上的不公平。這種“背著錢袋去喂養”的做法,也弱化了鄉村自身發展的原動力,導致鄉村發展對外依賴性越來越強,越來越喪失自主能力和創造能力,城鄉之間發展越來越不平衡。

從更深層次上看,產生這些問題的根源在于一些地方的鄉村在工業化和城鎮化進程中喪失了自身發展的主動性和自主權,被動地接受工業與城市的反哺和扶持,被動地接受城市與工業發展的帶動和輻射。

實施鄉村振興戰略,關鍵是要充分激發鄉村實現自身發展的內在動力,激發農民創造自己美好生活的自主能力,在保持城鄉各自獨立性和差異化的前提下尊重鄉村自主,讓廣大村民群眾成為鄉村振興的主體。

在“怎么振興”的問題上,將推動城鄉二元結構變革作為主動力

我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,農業農村發展同樣面臨著結構優化、動力轉換的新任務。最突出的是城鄉二元結構問題,一方面使城市獨具資源集聚的優勢,在市場機制作用下強化了對鄉村要素的“吸附效應”;另一方面使城市和工業處于中心地位,在政策體系方面強化了以城統鄉、以工帶農的城鄉不平等發展格局。

黨的十九大報告提出建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,就是要通過制度變革、結構優化、要素升級,實現新舊動能轉換,在改革、轉型、創新三個方面推動城鄉地位平等、城鄉要素互動、城鄉空間共融。基于社會的主要矛盾,城鄉發展不平衡、鄉村發展不充分必然會倒逼城鄉二元結構變革,成為推動城鄉融合發展的根本動力。

隨著信息化的不斷推進,互聯網極大地改變了城鄉的空間距離,尤其是鄉村的生態、文化、社會的價值優勢對滿足人民的美好生活需要發揮著越來越重大的突出作用,而且為新技術新產業新業態新模式在鄉村的發展開辟了廣闊的道路,加快鄉村多元發展的新動能成長,成為推動城鄉二元結構變革的內生動力。

中央一號文件強調,必須大力推進體制機制創新,強化鄉村振興制度性供給。不僅要充分發揮政府的主導作用,建構以基礎設施和公共服務為主要內容的城鄉融合發展政策創新,確保農業農村的優先發展;而且要充分發揮市場在城鄉要素資源配置中的決定性作用,建構推動城鄉要素雙向流動與平等交換的體制機制。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|