平樂古鎮(zhèn)位于成都市西南93公里、邛崍市西南18公里處,是中國的歷史文化名鎮(zhèn)。平樂古鎮(zhèn)素有“一平二固三夾關(guān)”的美譽,發(fā)源于天臺山玉宵峰的白沫江自西向北流經(jīng)古鎮(zhèn)。

平樂古鎮(zhèn),古稱“平落”,史前蜀王開明氏時期,平落四面環(huán)山的綠色小盆地即因修水利、興農(nóng)桑而起聚落而得名。據(jù)《尚書·禹貢》記載,大禹治水,“蔡·蒙履平,和夷底績。”將穿鎮(zhèn)而過的白沫江,用飛沙堰分為“內(nèi)江”、“外江”,形成一江分三水的獨特格局。到公元前150年西漢時期就已形成集鎮(zhèn),迄今已經(jīng)有2000多年歷史了。

北宋開寶三年(公元970年),火井縣治設(shè)在平落達二百多年之久,元代后屬邛州直隸州,民國29年(公元1940年)建置平落鄉(xiāng),新中國成立后沿用此名。1950年鎮(zhèn)、鄉(xiāng)分置,1983年4月撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn),稱平落鎮(zhèn),實行鎮(zhèn)管村體制,1993年3月更名為平樂鎮(zhèn),2004年9月,邛崍市實施區(qū)劃調(diào)整,撤消緊鄰平樂的下壩鄉(xiāng)建制,將原下壩鄉(xiāng)行政區(qū)域并入平樂鎮(zhèn),統(tǒng)稱平樂鎮(zhèn)。

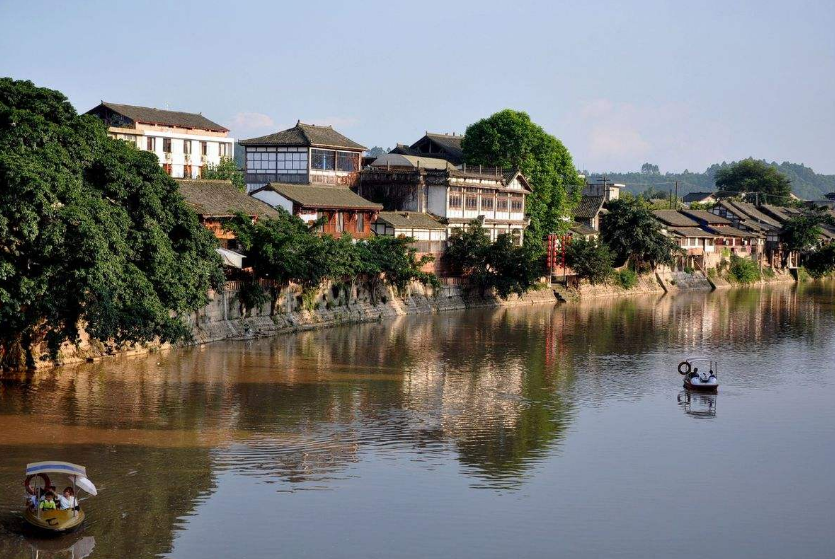

平樂古鎮(zhèn)老榕樹、白沫江、沿江而建的吊腳、青石鋪成的街道、一望無涯的竹海千百年來共同培育了古鎮(zhèn)人田園詩般的山水情懷,涵養(yǎng)著平樂古鎮(zhèn)天然清新的鄉(xiāng)土文化。

聞名遐邇的“九古”風(fēng)華,承載了平樂道不盡,說不完的文化風(fēng)韻——古街、古寺、古橋、古樹、古堰、古坊、古道、古風(fēng)、古歌……平樂古鎮(zhèn)的“鎮(zhèn)外之景”更令人嘆為觀止:蘆溝自然風(fēng)景區(qū)、金華山風(fēng)景區(qū)、金雞溝風(fēng)景區(qū)、花楸山風(fēng)景區(qū)和秦漢古驛道風(fēng)景區(qū),無一處不是人類文明之經(jīng)典。

平樂鎮(zhèn)歷史悠久,曾為火井縣治所在地,是古代重要的水陸要道和經(jīng)商口岸,形成了有別于其他川西古鎮(zhèn)的民居建筑樣式和街區(qū)風(fēng)格。作為川西重要的物資集散地、水陸碼頭,為了便于貨物的裝卸和交易,沿江而建是街區(qū)的主要特色,其格局呈魚骨狀。

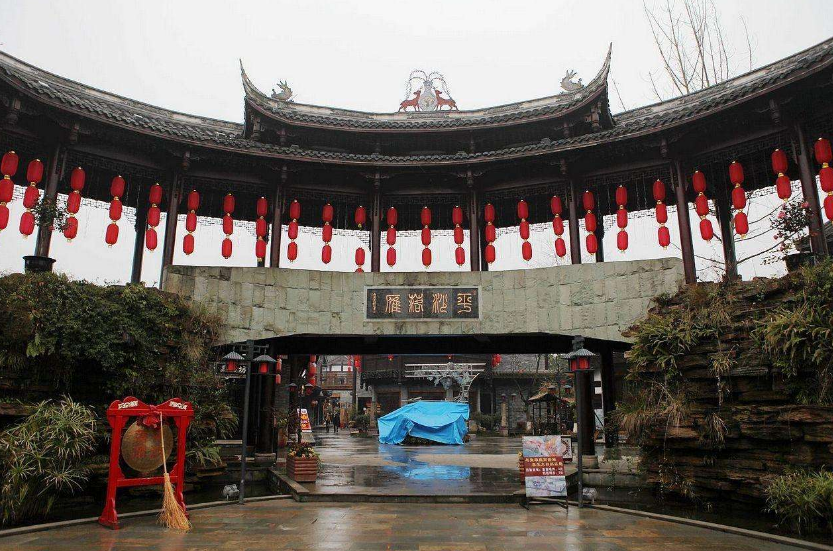

平樂宗教文化氛圍極為濃郁,廟宇眾多。古時有天宮寺、觀音院、萬壽寺、七佛寺、雷音寺、城隍廟、川王廟、王爺廟、禹王廟、江西館等,可惜相繼毀于解放初期和文化大革命。現(xiàn)存的金華山天官寺唐代摩崖大佛,寶像莊嚴,栩栩如生,摩崖造像中的“天馬行空”在全國也僅存兩幅,堪稱精品。

位于鎮(zhèn)東閆鎮(zhèn)子的唐代觀音院是邛州南路第一大寺,歷來香火旺盛,朝拜者眾多,經(jīng)過重修后煥然一新,極具佛教文化氛圍。造型逼真的銅雕觀音(中國銅雕精品)和觀音的三十三種化身即著名的千手觀音、凈瓶觀音、騎龍觀音、騎虎觀音等栩栩如生。

樂善橋建于清同治元年(公元1861年),由鄉(xiāng)賢周潼宣、張大賓等人出資修建。七年采石,到竣工整整花了十年時間。橋分七孔,為桃形,總長120米,高16.6米,寬10米,是四川現(xiàn)存規(guī)模最大的古代石拱橋。

被考古學(xué)家認定的中國第一條絲綢之路(秦漢驛道、南方絲綢之路)靈關(guān)道,從成都出發(fā),經(jīng)臨邛,從平樂古鎮(zhèn)經(jīng)過繼續(xù)通向南方。現(xiàn)平樂鎮(zhèn)騎龍山上仍保存著完好的古驛道(秦漢驛道--南方絲綢之路)遺址,古驛道兩旁均被壘成高墻,中間通車馬的大道鋪著巨大的卵石,順著山勢蜿蜒前行,公元前2世紀,史稱“漢賦之圣”的成都才子司馬相如即由此驛道出使西南夷。

平樂是國務(wù)院六部委2004年2月命名的全國重點鎮(zhèn)和四川省命名的十大古鎮(zhèn)之一,也是成都市30個重點鎮(zhèn)之一,邛崍市2000年實施的“一山一城一鎮(zhèn)”中的“一鎮(zhèn)”。平樂古鎮(zhèn)被列為全國歷史文化名鎮(zhèn)、全國重點鎮(zhèn)、全國環(huán)境優(yōu)美鎮(zhèn)及成都市“十大魅力城鎮(zhèn)”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|