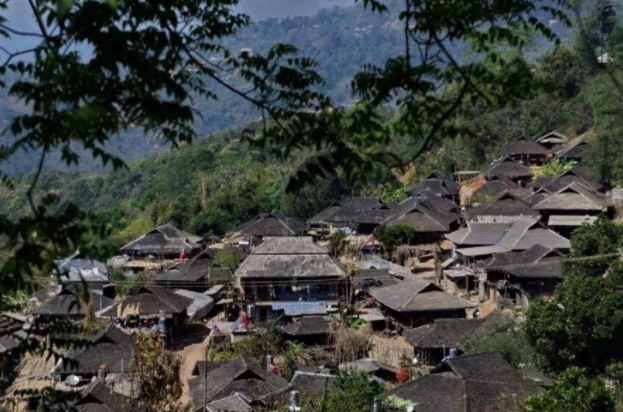

芒景村是位于瀾滄拉祜族自治縣惠民哈尼族鄉(xiāng)南邊的一個(gè)布朗族村落,地處云南省瀾滄縣著名的“景邁千年萬畝古茶園”核心地帶,距鄉(xiāng)政府所在地29公里,到鄉(xiāng)政府道路為彈石路,交通方便,距縣79公里。

東鄰西雙版納勐海縣勐滿鎮(zhèn),南面和西面與糯福鄉(xiāng)相鄰,北鄰景邁村。轄芒洪、上寨、下寨、甕基、甕哇、那耐6個(gè)村民小組。現(xiàn)有農(nóng)戶639戶,人口2645人,有布朗族人口2436人,占全村人口的92%,是一個(gè)典型的布朗族村。

瀾滄縣著名的“景邁千年萬畝古茶園”核心地帶與幫改村、籠蚌村、南座村、那耐村、景邁大寨村、勐本村、芒埂村、糯干村、芒洪村、翁哇村、翁基村、老酒房村等10多個(gè)自然村組成了占地面積2.8萬畝的景邁山萬畝古茶園。

該村的主要產(chǎn)業(yè)為茶葉,主要銷售往省內(nèi)。2011年主產(chǎn)業(yè)全村銷售總收入700.00萬元,該村正在發(fā)展茶葉特色產(chǎn)業(yè),計(jì)劃大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)。芒景村坐落在景邁、芒景萬畝古茶園內(nèi),與幫改村、籠蚌村、南座村、那耐村、景邁大寨村、勐本村、芒埂村、糯干村、芒洪村、翁哇村、翁基村、老酒房村等10多個(gè)自然村組成了占地面積2.8萬畝的景邁山萬畝古茶園。糯干村的茶鮮葉都已“景邁山普洱茶”的名義對(duì)外銷售。

芒景村所在的惠民鄉(xiāng)地處瀾滄縣東南部,距瀾滄縣城45公里,國(guó)道214線縱貫而過,交通便利,地理位置優(yōu)越,東與發(fā)展河鄉(xiāng)接壤,南與西雙版納勐海縣勐滿鄉(xiāng)毗鄰,西連糯福鄉(xiāng),北與酒井鄉(xiāng)交界,素有瀾滄“南大門”之稱。

瀾滄是茶樹的原產(chǎn)地之一,也是云南大葉種茶的主要原產(chǎn)地。惠民鄉(xiāng)境內(nèi)分布在芒景村、景邁村轄區(qū)內(nèi)的“千年萬畝古茶園”,則是瀾滄縣境內(nèi)最大的人工栽培型古茶園,也是目前已知的人工栽培

歷史上,布朗山的茶葉通過茶馬古道,輸送到緬甸、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家,是這里布朗、傣、哈尼等族百姓世世代代賴以生存的主要經(jīng)濟(jì)來源。茶葉也是他們平日里的菜,生活中的保健飲品。布朗話里,茶稱為“臘”,最初只是一種佐料“得則”。

至今,還有人在野外勞作時(shí),摘一把鮮葉,用鹽巴辣子一蘸就是菜。“上山不帶飯可以,不帶臘不行”,這句話仍在布朗山講著。云南人說的“吃茶”,在這里有了真切的含意。

布朗族先民在建立自己的家園時(shí),把種茶視為美好生活的第一要素。芒景緬寺木塔石碑上傣文記載,景邁古茶園的茶葉種植,始于傣歷57年(公元695年),算起來這片古茶林已經(jīng)有1300多年了。碑文記載景邁芒景古茶園的歷史,是目前判斷這片古茶園歷史最可信和最權(quán)威的史料。

在芒景村的芒洪寨,那座有些殘破的老寺廟看似很普通,里面隔出半間堆放铓鑼、象腳鼓等節(jié)慶祭祀用品,另半間供著香火。但里面的一塊碑卻大有來歷。石碑是供銷社拆房子時(shí)從墻角里發(fā)現(xiàn)的,已殘缺,紅砂巖上用傣文寫著這樣的意思:某年某日在頭人的帶領(lǐng)下建了此廟。從前有5塊石碑,第一塊碑為種茶碑,第二塊為建寨碑,第三塊為建廟碑,第四塊為歷代佛爺碑,第五塊為歷代頭人碑,碑文記錄了芒景布朗族在此定居1000多年的歷史。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|