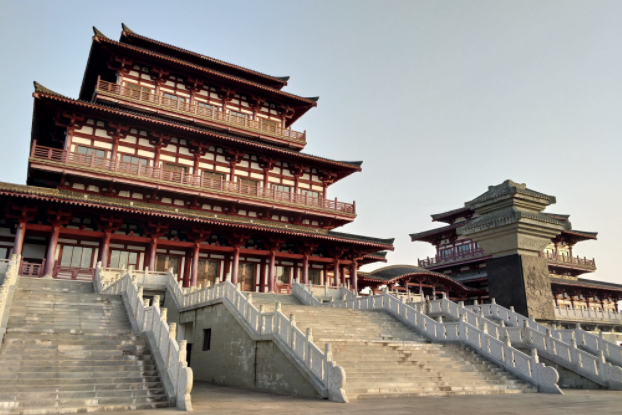

七曲山大廟整個廟宇設計精巧,搬鰲坐脊,翹角凌空,層樓疊閣錯落有致,宮觀嵯峨,結構謹嚴,雕梁畫棟,風格殊異。既有北方氣勢雄偉的宮殿式建筑,又有南方小巧玲瓏的園林式建筑,充分顯示出我國古代建造者巧奪天工的精湛技藝。

七曲山大廟舊稱“文昌宮”,是“文昌帝君”張亞子的專廟。自元代開始,歷經明清兩代不斷擴建,才成為現在的規模,整個殿宇樓閣共二十三處。其結構謹嚴,布局有序,廊腰縵回、曲折。其結構謹嚴,布局有序,廊腰縵回,曲折自然,雕梁畫棟,莫不精工,為蜀中少有的古建筑群。廟內還存有罕見的大鐵鑄造像、鐵鑄花瓶等珍貴文物。明末農民起義軍領袖張獻忠曾將大廟認作“家廟”。

“北有孔子,南有文昌”。“文昌”是中國乃至世界整個華人圈中的“文曲星”,是全國性的主管人間文運考試、功名利祿的大神。文昌信仰作為民間信仰中廣泛存在。七曲山大廟是全國文昌帝君的發祥地,故又稱帝鄉。中國讀書人在科考晉階的前夜,一定會想到去文昌宮拜祭文昌帝君。梓潼七曲山大廟便是這一文化的祖庭。

文昌信仰起源于四川省梓潼縣的七曲山大廟。最初源于星宿信仰,稱文星或文曲星,是天上的星宿中主文運的星宮名。之后與梓潼神張亞子合而為一,構成了文昌信仰的。而梓潼神張亞子,因為其身世傳奇,自幼聰明又善習禮儀,后又精通醫術,懸壺濟世,行醫治病,孝順父母,多行善舉,因而深受梓潼百姓的愛戴,視之為孝德楷模。他去世后人們為祭奠他,最先是將張亞子作為雷神來供奉的。后經過歷代皇室不斷追封,逐漸從梓潼神衍化成了“文昌帝君”,成為了讀書人心中的偶像和保護神,文昌信仰的核心神只。

在文昌信仰形成過程中,道教就有顯而易見的兩次重大貢獻。一次是道教將天上的文昌星視為吉星,將其尊為主宰功名祿位之神。這奠定了后來文昌信仰的實質基礎。一次是借由普天下文人學子希望天上的文昌星走向人間的美好愿景,利用扶乩降鸞的方法編寫了一套完整的道教書籍,不光滿足了學子們的祈求,也從理論和輿論上為文昌星從天而降與梓潼神合二為一誕生“文昌帝君”提供了合法依據。自此,文昌帝君就成了掌管天下文運祿籍,主管考試、功名的文教之神,文昌信仰的實質也在于此。千百年來直至今日,文昌帝君仍然受到人們虔誠的崇敬與信仰。

主要景點

百尺樓

步入大廟正門,便是明代替為“西蜀名樓”的百尺樓。樓高3層共100尺。此樓當時據說堪與荊楚名樓岳陽樓和黃鶴樓媲美,后毀于火,今樓乃清雍正十年(1732年)重建。建于山頂的天尊殿,更是宏偉壯觀,是研究我國古代建筑藝術十分珍貴的實物資料。

鑄像

大廟里有10尊明代鐵質鑄像,最大的文昌帝君像高達4.7米,重30噸;8尊陪侍像高6尺,各重萬斤。這些造像體態勻稱,工藝精湛,為川中所少見。表現了我國古代高超的鑄造技術和造型水平。

大廟中原有張獻忠像,綠袍金面,甚為威武,清時給綿州知州安洪德所毀,今又重塑

。據說張獻忠領兵入川至七曲山,見廟內奉把的是文昌帝君張亞子,就說:“你姓張,咱也姓張,就與你聯了宗吧!”因而把文昌廟改為太廟。“大”“太”相通,以后就叫大廟了。

翠云廊

大廟外古柏森森,翠浪如云。這就是飲譽海內外的古蜀道翠云廊。它始于秦漢,完備于明清。雖歷盡千古滄桑,仍枝繁葉茂。它們的姿態奇異:有的主干挺拔,鐵骨嶙峋,其剛直不阿的品格儼若泰山,所以人們叫它“泰山柏”;有的盤根錯節,同根并干,形同連理,于是人們叫它

關帝廟

“夫妻柏”;有一棵巨柏,膊干傾斜,形成既可躲雨,又可遮風的樹腔。傳說劉禪亡國后,被俘去洛陽途中曾在樹身下躲過雨,故人們稱此樹為太子柏,又稱阿斗柏。最為珍奇的是應夢仙臺側那株晉柏,周身無皮、無枝、無葉,卻老當益壯,相傳為張亞子所植。

七曲山大廟還以古柏聞名,飛貫其中的川陜大道兩旁,古柏挺秀、郁郁蔥蔥。主峰層林冠蓋,四季常綠,疏條交映,幽雅靜謐。山中一株“晉柏”虬枝粗干,宛若蒼龍騰空,有“樹王”之稱,為古“翠云廊”之奇觀。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|