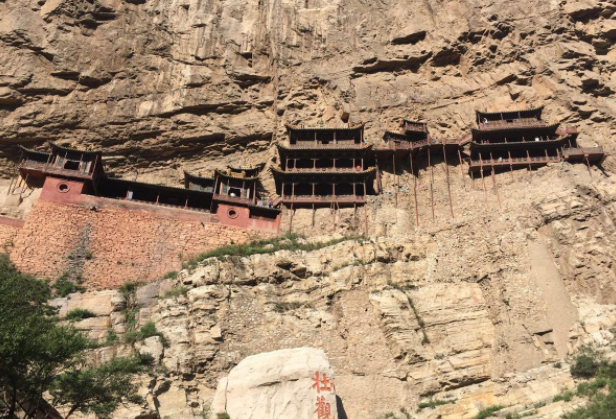

懸空寺位于山西省大同市渾源縣恒山金龍峽西側(cè)翠屏峰的峭壁間,素有“懸空寺,半天高,三根馬尾空中吊”的俚語(yǔ),以如臨深淵的險(xiǎn)峻而著稱。

建成于公元491年,是佛、道、儒三教合一的獨(dú)特寺廟。懸空寺“飛閣二座,聳立峰頂……二樓之間,聯(lián)以飛橋”。其實(shí),懸空寺不是立于峰頂?shù)模趹已轮且蛔嬲目罩袠情w。

懸空寺有樓閣41間,主要殿堂17處,其中佛教11處,如大雄寶殿、雷音殿、千手千眼觀音殿、地藏王殿等;道教5處,如太乙殿、純陽(yáng)宮等,三教合一1處。這三教合一的地方名為三教殿,殿內(nèi)供奉著“佛、儒、道”三教的最高領(lǐng)袖,釋迦牟尼居中,莊嚴(yán)肅穆、佛法無(wú)邊,左為老子,道貌岸然,右為孔子,為人師表。三家祖師同處一室,和平共處。有佛教的善男信女來(lái)拜佛許愿,也有道教的弟子打卦問(wèn)卜,還有儒家的徒子徒孫們來(lái)求金榜題名,大家各敬所尊,互不干涉。有道是自古佛道不同山,這里卻是一堂三教同結(jié)義,“不想成為和尚的儒生不是好道士”,這個(gè)饒舌的小段子,在這里正統(tǒng)地成為一種耐人尋味的傳奇。

除了被人戲稱為“統(tǒng)戰(zhàn)部”的三教殿,同樣具有三教合流特征的還有關(guān)帝殿,這里供奉的關(guān)老爺,已不是那個(gè)為大家熟知的面如赤棗的大刀關(guān)羽的武將形象,而是正襟危坐的關(guān)圣帝君。在這里,他不僅是儒家推崇的與文圣人孔子地位并列的武圣人,還是佛教里護(hù)佑寺院的伽藍(lán)神、道教里伏魔鎮(zhèn)邪的天將。

讓懸空寺聲名顯赫的,除建筑特色外,其中的寶物也堪有分量。在大雄寶殿,有三尊脫紗佛像,是鎮(zhèn)寺之寶。脫紗塑像,因其工藝繁雜,成像后輕巧精美,而一向被視為天下雕塑之瑰寶。在中國(guó)北方,除懸空寺的三世脫紗佛像外,只北京香山碧云寺和五臺(tái)山各留存一組。從全世界范圍來(lái)講,脫紗佛像也極為少見(jiàn),日本東京大唐召提寺中供奉的鑒真法師脫紗像,一直以來(lái),被日本政府視為國(guó)寶。

1500多年過(guò)去了,留于后世更多懸念的,還是懸空寺建筑本身。

上世紀(jì)九十年代初的一天,懸空寺管理處的許多工作人員經(jīng)歷了曾讓他們無(wú)比心悸的一幕,那時(shí)是中午一點(diǎn)多,正在接待室休息的講解員們突然感到地下劇烈震動(dòng),接著外邊巨響隆隆,是地震!大家?guī)缀跬瑫r(shí)將目光投向山崖間的懸空寺。“石頭不斷從山上往下滾,灰茫茫的一片。”當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的講解員王霞回憶說(shuō):“心都提到了嗓子眼,以為懸空寺不在了。”當(dāng)時(shí),懸空寺內(nèi)還有眾多游客,包括一個(gè)42人的德國(guó)團(tuán)隊(duì)。結(jié)果,懸空寺毫厘未損的仍掛在半山,游客除了受到驚嚇外,毫發(fā)未損。

由地震引發(fā)的懸崖滾石為什么沒(méi)有砸到懸空寺?是借了佛法的威力,還是得到道家法術(shù)的庇護(hù)?

其實(shí),這是懸空寺自身的看家本領(lǐng):其所在的翠屏峰是一個(gè)內(nèi)收的弧形,它的位置恰好是這個(gè)弧形的最凹處,所以從山上滾落的巖石只會(huì)從懸空寺的前面直接落在地面,卻沾不到懸空寺的一個(gè)邊角,這正是懸空寺選址的巧妙之處。

巨石砸不到,那地震本身產(chǎn)生的巨大震動(dòng)為何也奈何不了懸空寺?著名古建專家羅哲文曾對(duì)懸空寺的建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行過(guò)專門研究。他發(fā)現(xiàn),不但懸空的樓閣靠木材支撐在懸崖上,樓閣本身的框架結(jié)構(gòu)也是由木質(zhì)的梁柱組成,形成一個(gè)橫梁立柱結(jié)合榫卯結(jié)構(gòu)。這個(gè)結(jié)構(gòu)是將一根木頭凸出的部分插入另一根木頭相同尺寸的凹洞里,在受到巨大外力作用時(shí),部件彼此錯(cuò)動(dòng),能夠吸收震能,當(dāng)外力消失時(shí)又能恢復(fù)原狀。這一結(jié)構(gòu)特性,正是懸空寺在歷次地震中能夠幸免于難的主要原因。

距離地面80米之高,如此奇險(xiǎn)的懸空寺是如何建成的?

根據(jù)寺里石碑的有關(guān)記載,當(dāng)時(shí)的工匠首先懸繩作業(yè),將山石打孔,完成托架整個(gè)寺院的橫梁的布置,然后鋪上木板,作為樓基。再在山下制造出所需的木質(zhì)構(gòu)件,把它們搬運(yùn)到山頂上,之后,用繩索把工人和這些部件都放到山腰,在這里,工人們開(kāi)始將一個(gè)個(gè)單獨(dú)的構(gòu)件拼裝成一幢幢樓閣。當(dāng)所有個(gè)體的建筑都完成之后,再鋪上棧道,把單個(gè)的建筑連接成整體,這樣便成了“蜃樓疑海上,鳥道沒(méi)云中”的懸空寺。

晨鐘暮鼓里,那個(gè)名為李白的詩(shī)仙曾站在這里錯(cuò)愕無(wú)語(yǔ),他可以寫下諸多如“黃河之水天上來(lái)”“疑是銀河落九天”等千古名句,但在這里,卻絕了詩(shī)性,只撿了一塊峭石,飛筆寫下斗大的兩個(gè)字“壯觀”,之后,或又曾才思涌動(dòng),但終不能直抒胸臆,干脆在“壯”字右下方再加上一點(diǎn),然后拂袖而去。相比李白,旅行家徐霞客倒是在《游恒山日記》里對(duì)懸空寺大寫特寫:“西崖之中,層樓高懸,曲榭斜倚,望之如蜃吐重臺(tái)者。”

關(guān)于懸空寺,風(fēng)流雅士們留下太多筆墨,但倘若建造天宮的始作俑者寇謙之和北魏太武帝地下有知,想必他們最想聽(tīng)到的,還是清同治年間的重修懸空寺碑記里的這一句——不知者以為神為之也。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|