養老和旅游跨界融合形成“旅居養老”這個概念,至今還是個實實在在的新生事物——非但找不到一個成熟的標桿項目,甚至就連概念本身都沒有一個公認的說法。

如果單純從字面解釋,從旅游的角度看,旅居養老僅僅是一種針對老年人的旅游形式;而從養老的角度看,旅居養老則是異地養老的形式之一。不管從哪個維度衡量,旅居養老這個概念的實質都是“養老”。

“養老”二字才是最主要的標簽,然而在我國,旅游相比養老有著更成熟的操作手法和盈利模式,也有著更多的成功范例可以借鑒。更多的是打著養老旗號的旅游。

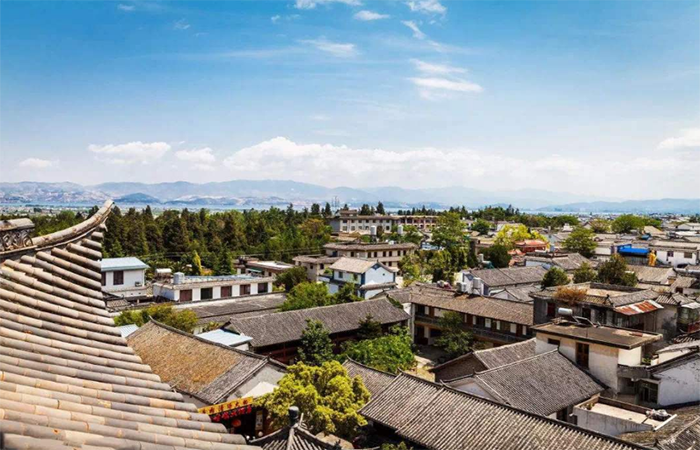

旅居養老的概念可謂遍地開花。但講到成功案例卻乏善可陳,究其原因,很多項目盡管有優質自然風景資源做背書,卻連最基本的交通、醫療等基礎配套都無法保證,更不用提旅居養老所要提供的生活場景營造。結果就是空有養老旅游之名,卻行郊區大盤之實,根本就無法滿足養老居住的基本需求。

目前我國的旅居養老尚處于起步階段。嚴格地說,養老本身尚未找到成熟的開發和運營模式,仍在探討和摸索中前行,更遑論較之更進一步的旅居養老了。如果對市場中旅居養老簡單分類的話,大致有以下幾種:

模式可類比城市南邊的短途旅游。大城市帶來的完善配套能夠彌補養老旅游地產最大的短板。這種開發模式一般選址在距離城市一小時車程左右的郊區,有著與城市截然不同的資源環境,或山或水或森林,不一而足。此類旅居養老具備養老的典型特征,又適當結合了旅游資源,一般以農家社區形式出現。所以稱作離城不離鄉,是因為此類項目是介于本地養老和異地養老之間的半異地模式,是旅居養老的需求對于政策不完備或家庭生活未完全獨立的一種妥協。

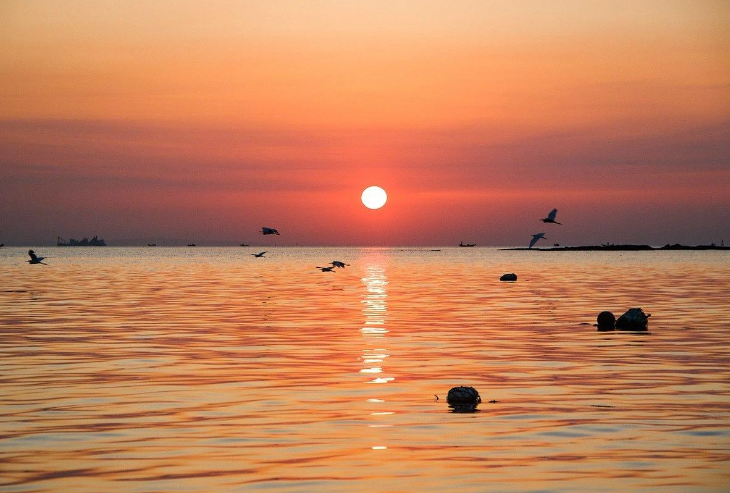

度假療養型開發則是針對身體狀況不佳、對養生的需求高于觀光的老年人們。其主要特點是建設大型養老基地,利用宜人的自然氣候和生態環境給老年人以舒適的享受。最常見的包括冬季到海南、夏季到大連的候鳥式養老。這種模式以保健療養為主,旅游觀光為輔。由于老年人會在居所里停留較長時間,因此此類房屋應按長期居所看待,有大量生活配套,包括各類娛樂設施等。鑒于此類老年客群程度不樂觀,在醫療配套上也應有針對性配置。

相對第一種模式,后兩類同屬于完全離家模式,更為貼近旅居養老的本質,所不同之處在于療養地模式更偏重“養”,而集散地模式更偏重“旅”。這種模式針對的是剛剛離開工作崗位、步入老年群體、身體健康、熱愛旅游的老年人。與呆在同一個舒適環境相比,他們更愿意拓寬眼界,豐富生活,體驗更多的文化。由于在居所停留時間偏短,相比療養地模式對于娛樂、教育等配套的要求相對較低,但應針對性地輔以旅游相關線路的引導,包括與旅游景點合作,為客戶提供更便利的服務。

旅游和養老從單打獨斗到并肩作戰,能否形成雙劍合璧,就要看能否形成有效的配合。何謂有效的配合?答案是資源共享,短板互補。比如優美的自然資源,既是做旅游的必要條件,又是打造養老的良好基礎,一項條件同時滿足二者之需,這就是資源共享帶來的優勢。而短板互補,則是充分利用自身的長處來解決對方的短處。

此外,從運營的長期性來看,旅游業本身具有季節性,在一年內不同時間的接待人數會有周期性的變化。而老年人有充足的可支配時間,基本不受公共假期影響,而且在旅游目的地停留時間較長,是旅游的最佳補充客群。如果動作得當,老年人可以使項目的設施設備和人力的利用率在時間軸上更為均質化。

旅居養老看上去很美,但要走的路還很長。想要取得成功就必須要創新和務實,從產業融合和產業運營的角度去動作。因為,旅居養老成功的關鍵不僅在于如何能夠更好實現旅游和養老要素的有效結合,更在于配套設施和服務是否有足夠的吸引力。我們期待有一天,老人所過的幸福生活會成為一種常態,屆時那將是老人之幸,也是和諧社會之幸。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|