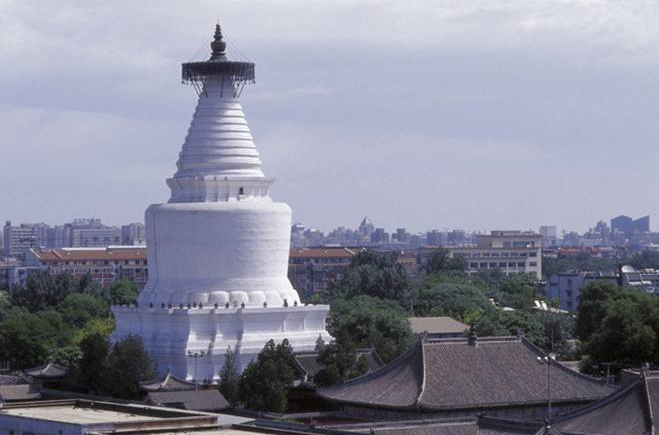

白塔寺,位于中國北京市,是一座藏傳佛教格魯派寺院。該寺始建于元朝,初名“大圣壽萬安寺”,寺內(nèi)建于元朝的白塔是中國現(xiàn)存年代最早、規(guī)模最大的喇嘛塔。

白塔寺發(fā)展歷史:

遼朝時,妙應寺所處地區(qū)位于遼南京城的北郊,早在遼朝壽昌二年(1096年)便建造過一座佛塔,供奉佛舍利以及香塔、佛經(jīng)等佛教圣物,后來毀于戰(zhàn)火。元至元八年(1271年),忽必烈敕令在遼塔遺址的基礎上重新建造一座喇嘛塔。于是在當時入仕元朝的尼泊爾匠師阿尼哥主持下,經(jīng)過八年的設計和施工,到至元十六年(1279年)終于建成了白塔,并隨即迎請佛舍利入藏塔中。

1279年,忽必烈又下令以塔為中心興建一座“大圣壽萬安寺”。史書稱,這座寺廟范圍根據(jù)從塔頂處射出的弓箭的射程決定的,面積達16萬平方米。然而根據(jù)當時街道和周圍建筑物位置的推定,當時的白塔寺和今日白塔寺南北向的范圍是基本相同的。作為當時營建元大都城的一項重要工程,寺院在至元二十五年(1288年)落成,因位于大都城西,所以又稱作“西苑”。從此開始,這里便成為元朝的皇家寺院,也是百官習儀和譯印蒙文、維吾爾文佛經(jīng)之處。

忽必烈去世后,白塔兩側曾建神御殿(影堂)以供祭拜。元成宗時,寺內(nèi)香火極為旺盛,在元貞元年(1295年)由皇帝親自主持的一場“國祭日”佛事活動中,參加者竟達七萬之眾,堪稱是白塔寺發(fā)展的最鼎盛時期。但是至正二十八年(1368年)的一場特大雷火,燒毀了寺院所有的殿堂,唯有白塔幸免于難。

明宣德八年(1433年),明宣宗敕命維修了白塔。天順元年(1457年),寺廟也進行重建,建成后命名為“妙應寺”,但面積只有1.3萬平方米,范圍也僅為元

代所建佛寺的中部狹長地帶。明清及民國時期,寺院又進行過多次維修,康熙帝、乾隆帝都有御筆親題的重修碑文。1900年,八國聯(lián)軍攻占北京,曾沖入妙應寺將法器、供器等席卷而去。清代中后期,僧人們將配殿和空地出租,并逐漸演變?yōu)楸本┏堑闹麖R會之一,每到逢年過節(jié),這里就熱鬧非凡,以至在北京民間形成了“八月八,走白塔”的習俗。

1966年文化大革命開始后,寺內(nèi)喇嘛被遣散,大門和鐘鼓樓都被拆除改建為商場,寺內(nèi)的其他地方也被機關單位占用,大量文物遺失或被損毀。直到1997年,北京市政府提出“打開山門,亮出白塔”的口號后,才拆除商場,重修了山門和寺內(nèi)建筑。1998年,妙應寺終于重新開放。

妙應寺白塔總高51米,磚石結構,白色體軀,塔基是用大城磚壘起,呈T形的高臺,高出地面二米,面積為1422平方米。在塔基的中心,筑成多折角方形塔座,面積為810平方米,疊高9米,共三層,下層為護墻,二、三層為須彌座,每層四面各左右對稱內(nèi)收兩個折角,因此擁疊出許多角石和立面。須彌座束腰部分,每塊立面都被兩邊角柱及上下梟枋所襯托,整個塔座造型優(yōu)美,富於層疊變化。座上的塔身是碩大的白堊色的覆缽體,形狀如同葫蘆;上半部為圓錐形的長脖子,有13節(jié),稱“十三天”頂上花紋銅盤的周圍懸掛36個小銅鐘。風吹鈴鐺鐸,聲音清脆悅耳。銅盤上堅八層銅質塔剎,高五米,重四噸,分為剎座、相輪、寶蓋和剎頂幾個部分。

白塔形制即源於古印度的窣堵坡式,中統(tǒng)元年,由尼泊爾工藝家阿尼哥首傳西藏,後傳入元大都。妙應寺白塔融合了中尼佛塔的建筑風格,不僅具備內(nèi)涵豐富的佛教意義,能適應各種活動的要求,而且更以其巍峨、情美的塔式,為元大都建筑增添了光彩和氣勢。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|