法源寺位于北京宣武門外教子胡同南端東側,建于唐太宗貞觀十九年(公元645年),是北京最古老的名剎,唐時為憫忠寺,清雍正時重修并改為今名,1956年在寺內成立中國佛學院、1980年又于寺內建立中國佛教圖書文物館,是中國佛教協會所屬的宗教類博物館。

1983年,被國務院確定漢族地區佛教中國重點寺院。2001年6月25日,法源寺作為清代古建筑,被國務院批準為第五批全國重點文物保護單位。

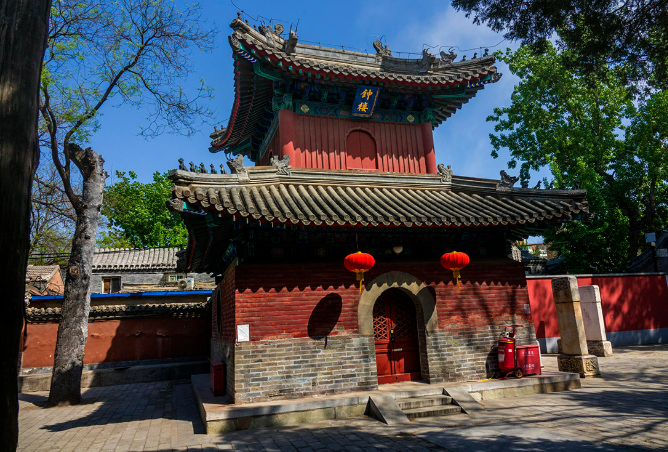

法源寺占地面積6700平方米,建筑規模宏大,結構嚴謹,采用中軸對稱格局,由南至北依次有山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿、憫忠臺、凈業堂、無量殿、大悲壇、藏經閣、大遍覺堂、東西廊廡等,共七進六院,布局嚴正,寬闊龐大,是北京城內歷史最為悠久的古寺廟建筑群。

大雄寶殿正中供奉著“華嚴三圣”,既毗盧遮那佛、文殊和普賢菩薩像,為明代制作,木胎貼金罩漆。正中的毗盧遮那佛端坐在須彌座上,像高2米,后有光環,通高3.97米。文殊、普賢分立兩旁,像高2.14米。這三尊塑像,妙像莊嚴,雕制精美,在明代塑像中堪稱上乘。

大殿兩側為十八羅漢坐像,像高約1.35米,木胎貼金,為清朝制品。大殿中迤南兩清石柱礎,作卷葉蓮瓣,估計是唐初建寺時原物,它的花紋與廟中佚失的唐天元十四年(726年)石幢的花紋相近。憫忠臺一名“念佛臺”,又稱“觀音殿”。臺基高一米多,周圍設以磚欄,殿堂建于臺上。此殿結構獨特,外墻以十二柱為架,室內以十二柱支撐式樣與故宮御花園萬春亭相同。

這里保存著法源寺的歷代石刻、經幢等,以唐《無垢凈光寶塔頌》、《憫忠寺藏舍利記》、《承進為蔍福禪師造陀羅尼經幢》(應歷七年,957年),遼代的《燕京大憫忠寺菩薩地宮舍利函記》最為珍貴。殿外山墻還嵌有清代翁方網復制的唐“云麾將軍碑”殘柱基,另有《法源八詠》及《心經》等碑刻,是研究佛學和法源寺歷史的重要資料。

凈業堂前有一巨大石缽,雙層石座,周圍雕海水花紋和山龍、海馬及八寶等形象,雕刻極為精美,幾可與北海團城的瀆山大玉海媲美。凈業堂內供奉一尊明代銅制巨像毗盧佛像,高及屋頂(4.58米),共三層,下層為千葉蓮瓣巨座,每一瓣上鏤一佛像;中層為四方佛向東、西、南、北;最上層為毗盧佛。法源寺西南角原有無垢凈光寶塔。塔建于唐至德二年(757年),磚結構,高3.3米左右。

法源寺內收藏了眾多名貴的佛教典籍及藝術品,特別是大悲壇內陳列的大量佛經,數量眾多、版本珍貴。大悲壇是一座佛教文物宮殿,這里陳列的歷代佛像、石刻及藝術珍品有:中國最早的佛像——東漢時代的陶佛坐像,有東吳時代的陶魂瓶,有北魏石造像、唐石佛像、五代鐵鑄像、宋木雕羅漢、元銅鑄觀音、明木雕伏虎羅漢等,都是國寶級珍貴文物。另外還有各國贈送的經像文物。最后一進殿堂是藏經閣,大殿全部用青磚鋪地,閣上供奉著三大士像,為木胎干漆所制,是明代造像的藝術精品。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|