釣源古村位于江西省吉安市吉州區(qū)興橋鎮(zhèn),由渭溪和莊山兩個(gè)自然村組成,是國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)、中國(guó)歷史文化名村。為北宋著名政治家、文學(xué)家歐陽(yáng)修同宗后裔聚居地,為八卦造型古村。

釣源古村始建于唐朝末年,南宋年間,歐陽(yáng)修七世孫歐陽(yáng)騰繼嗣釣源。從此,歐陽(yáng)修宗親后代及其嫡系傳人在釣源共同生息繁衍,所以村子里大姓就是歐陽(yáng)。歐陽(yáng)氏原屬江南望族,民風(fēng)淳樸,人才輩出,先后進(jìn)士及第5人,后受“東林黨案”連累,多棄官經(jīng)商。到清代中葉,釣源商賈、號(hào)鋪遍及兩湖兩廣,富甲一方。

據(jù)清道光年間的記載,當(dāng)時(shí)釣源人口過萬,不僅建有大批宗祠分祠,而且茶樓酒肆林立,店鋪連街,戲樓、妓院、跑馬場(chǎng)、錢莊等設(shè)施齊備,清咸豐年間,石刻、木刻、彩繪、楹聯(lián)、牌匾、雕屏,有1300多戶,人口近萬,店鋪60余家,此外還有戲園、賭場(chǎng)、跑馬場(chǎng)等,儼然一個(gè)鄉(xiāng)村都市社會(huì),因而被稱為“小南京”。

因?yàn)樘教靽?guó)時(shí)期遭天平軍焚村等歷史的原因,現(xiàn)存釣源村僅有原規(guī)模的1/3。釣源古村建筑東西南北向,民居的排列依風(fēng)水形制建造。全村各戶的家祠一字排開,祠堂前部辟有池塘和敞地,七個(gè)池塘相互貫通,連成一排,民居前有照壁遮擋。

村內(nèi)道路都避免直接直沖住宅入口,青石板鋪成的巷子前窄后寬,150余幢猶存的古建筑的屋角皆為弧形,大門斜立,人戲稱“歪門邪道”。依村七口水塘,取“七星伴月”之意。

釣源古村建筑中,幢幢皆可見八卦圖形。其或嵌顯于門楣,或鏤鐫于窗欞,或雕飾于床架,甚至古民居的排列,也依八卦成形。由于南北均以山為屏的莊山村保存的古建筑最多,所以釣源古村建筑以坐南朝北戶向居多,坐北朝南方位次之。

釣源古村有一條高約9米,蜿蜒千米、呈東西走向,上植1.8萬余古樟,形似道家太極圖中分線的“S”形山脈—長(zhǎng)安嶺,將渭溪和莊山分置于太極中分線的兩區(qū)。兩個(gè)自然村分別位于太極中分線的“太陽(yáng)”中心區(qū)“少陰”位及“太陰”處,其間擁有釣源村七成以上古建筑的莊山村,中有東高西低的十余口池塘一字相連,北有對(duì)門山橫陳屏列,使莊山村以二山夾一水,形成了傳統(tǒng)八卦中的“離卦”。

釣源古村的建筑多為明清樣式,磚木結(jié)構(gòu),為穿斗構(gòu)架,墻體由青磚兩順一丁砌成空斗墻,山墻變化豐富,各式各樣的騎瓦風(fēng)火墻由單疊和雙疊之分,獨(dú)具特色。青石板鋪成的巷道兩旁,是四通八達(dá)的排水溝,天下大雨,巷中無積水,房屋前后瓦檐上的騎瓦封火墻,刺向藍(lán)天。幢幢民居,既有常見的單檐屋面,又有不多見的垂檐瓦頂;既有1進(jìn)2廂、2進(jìn)4廂式廳房,又有庭園式、院墻式等風(fēng)格迥罕的居室。

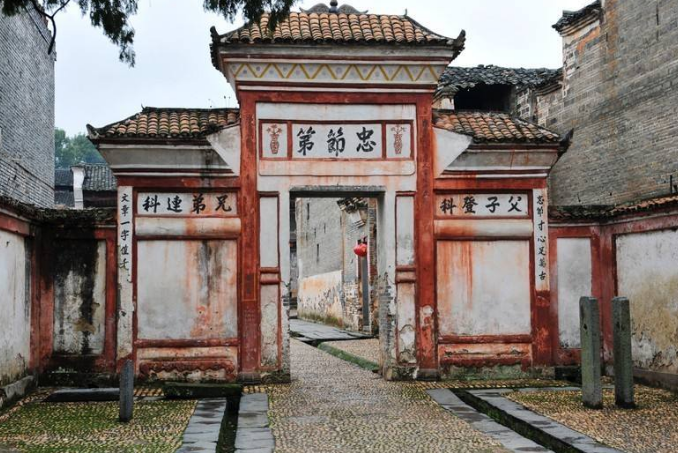

釣源古村主要景點(diǎn)有歐陽(yáng)氏總祠、明善祖祠、文章世家古牌坊、八老爺別墅、文忠公祠、禮派宗祠。現(xiàn)存建筑190棟,有廟觀、祠堂、書院、別墅、民居等。其中102棟為明,清建筑,近代建筑有88棟。古村文化底蘊(yùn)豐厚,先后有五人進(jìn)士(其中明代一門四進(jìn)士,兄弟連科,出任巡撫、布政使司等)。

歐陽(yáng)氏總祠位于釣源村口,占地面積1200平方米,主體為清朝建筑風(fēng)格,坐南面北,前有約30見方的場(chǎng)坪,場(chǎng)坪上原聳立有花崗巖巨石建造的牌坊,祠堂東側(cè)原有“崇文書院”等附屬建筑。歐陽(yáng)氏總祠結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是品字型天井結(jié)構(gòu),前廳下的大天井,與上廳兩邊的小天井,都成正方形,組成了一個(gè)大大的“品”字,而天井上方的三個(gè)檐口,也組成了“品”字。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|