隆安寺位于北京市東城區(qū)白橋南里1號(hào),是北京外城著名佛寺。隆安寺明景泰五年(1454)始建。萬(wàn)歷三十七(1609),四川高僧翠林重修佛殿后堂3楹。現(xiàn)今保存下來的形制,雖是清康熙四十七年(1708年)重修的,但仍然可以看到明朝寺廟建筑風(fēng)格。

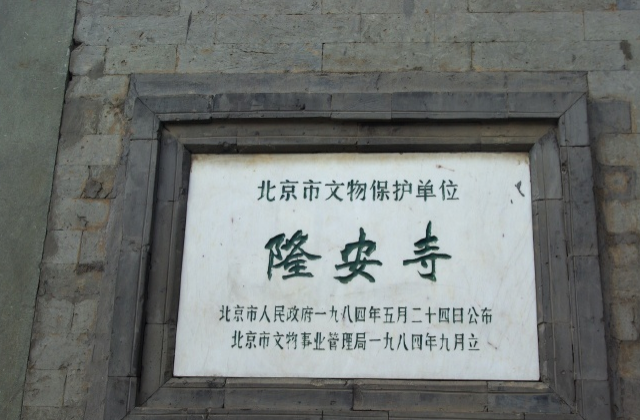

清道光、咸豐年間,香火中斷,廟宇淪為制造佛香的作坊和供達(dá)官貴人、富商大賈存放靈柩之地。寺的周圍也變成了“叢葬之所”。1952年,該寺辟為崇文區(qū)隆安寺小學(xué),后又易名白橋南里小學(xué)和東花市少年之家。1983年政府對(duì)隆安寺又進(jìn)行修繕,1984年辟為崇文區(qū)青少年科技館。1983年對(duì)寺廟后部的三層殿宇進(jìn)行了修繕,寺址辟為崇文區(qū)青少年科技館。1984年被列為北京市文物保護(hù)單位。

隆安寺坐北朝南,占地1萬(wàn)平方米,南北長(zhǎng)160余米,東西寬60余米,整個(gè)建筑布局保存基本完好。前有歇山頂磚石仿木結(jié)構(gòu)的山門,單拱券洞門上石額書“敕建隆安寺”。山門內(nèi)左右有鐘鼓樓(已毀)。主殿依次為天王殿、前殿、大雄寶殿和后殿--凈土社。各大殿均為硬山綠琉璃瓦頂,氣勢(shì)雄偉,非一般寺廟可比。

現(xiàn)存文物有石碑四方,時(shí)代最早的為明景泰五年碑,“隆安寺興造記”,落款是“景泰五年歲次甲戌中秋既望”,記述創(chuàng)建隆安寺經(jīng)過。其余幾方均為歷次重修碑記,其中一方落款是“大清咸豐捌年拾貳月初八日”。天王殿后院還有兩棵500余年的古柏和兩株北京罕見的揪樹,為北京市重點(diǎn)保護(hù)文物。

長(zhǎng)元《宸垣識(shí)略》稱:“隆安寺,土人相傳唐剎,然景泰五年碑外,別無(wú)可證。惟殿前二柏樹,大十余圍,殆四五百年物,其為元?jiǎng)x無(wú)疑。”

隆安寺明代多次重修。據(jù)清人袁橋撰《重修隆安寺碑文》記載:“隆安寺者,古梵宇也,嘗讀其斷碣遺文,稱為前朝創(chuàng)制,跡莫可稽,迨有明宣、景、萬(wàn)歷間三次修建。”據(jù)《帝京景物略》一書記載,隆安寺在明英宗朱祁鎮(zhèn)天順(1457—1464)之后的百余年間逐漸荒廢,明萬(wàn)歷三十七年(1609),從四川來的高僧翠林有感于寺之破敗,募集資金重修其殿堂。

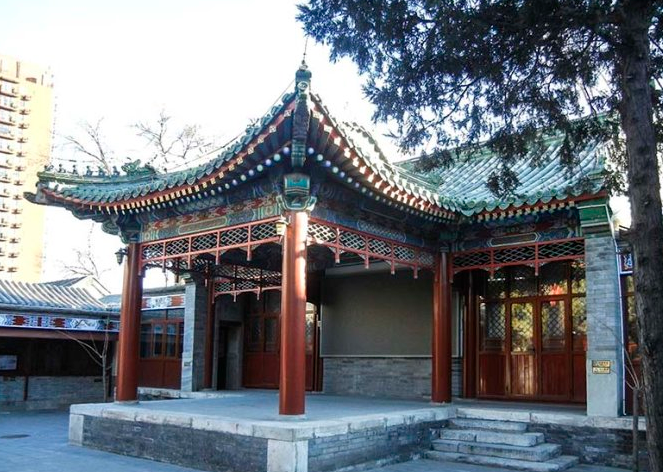

傳說“翠林用鐵索與韋馱共鎖其項(xiàng),在烈日下曝曬,韋陀神像汗出于面,珠珠下滴,落地化為金錢,于是殿佛得以更新”。一說四川高僧翠林重修佛殿后堂3楹。在前殿后建有北向戲臺(tái)一座,系為佛徒們?yōu)椤扒ПP會(huì)”舉行法事唱戲敬佛而設(shè)。重修后,每年元旦香火極盛,寺內(nèi)供佛果品可達(dá)千盤之多,稱為“千盤會(huì)”,寺內(nèi)的戲臺(tái),就是舉行千盤會(huì)時(shí)唱戲敬佛用的。

戲臺(tái)北向,臺(tái)基高0.74米,臺(tái)高3.8米,臺(tái)寬6.1米,戲臺(tái)進(jìn)深6.4米,臺(tái)口兩柱,臺(tái)口有兩柱,戲臺(tái)三面敞開,均可觀戲,戲臺(tái)以勾連搭式與臺(tái)后殿相連。這座戲臺(tái)雖然簡(jiǎn)單,但是對(duì)于一般的寺院來說也可以算是創(chuàng)舉了。

崇禎元年(1628年),僧人大為在隆安寺凈土社后新建一閣。明清嬗代之際,隆安寺逐漸荒廢。清康熙二十四年(1685),隆安寺遭遇火災(zāi),殿宇付之一炬。而后寺中僧人募集資金,于康熙四十七年(1708年)重修寺院。隆安寺現(xiàn)存的主要建筑,就是這次重修時(shí)留下的。

據(jù)考證,蒜市口十七間半房故居是曹雪芹從江南回京后第一個(gè)住宅,大致生活了十幾年。也正是在這段時(shí)間,曹雪芹形成了對(duì)《紅樓夢(mèng)》的初步構(gòu)思。《紅樓夢(mèng)》中的很多地名在廣渠門附近都能找到,例如,書中提到的臥佛寺并不是西山臥佛寺,而是廣渠門大街的臥佛寺,如今花市棗苑所在地,300年老棗樹還活著。“鐵檻寺停靈”故事中的鐵檻寺,就是如今白橋南里的隆安寺,隆安寺并非是道光之后淪為“喪葬之所”,明朝時(shí)就是官宦人家停靈之地。

古寺靜靜地隱于城南的一角,雖然不遠(yuǎn)處就是喧囂的廣渠門大街,但是在這里還能找到鬧市里難得的幽靜。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|